【前言】

咱都知道在佛教寺庙里,经常能听到“方丈”和“住持”这俩称呼。可您真清楚它们到底有啥不一样吗?老话说,“知其然,更要知其所以然”。好多人都以为“方丈”和“住持”就是同一个职位呢,其实啊,这俩压根儿就不是一码事儿。

咱们平常看电视剧或者读小说,可能经常碰到“方丈”和“住持”这俩词儿,不少人觉得它们意思差不多,能互相替换着用。可您知道吗?在寺庙实实在在的运营管理里头,方丈跟住持的工作内容和地位,那差别可大了去了,就像俗话说的“差之毫厘,谬以千里”。

这差别啊,可不单单体现在寺庙管理的各个地方,还透露出老深厚的佛教文化意义呢。都说“差之毫厘,谬以千里”,那到底是啥原因,让方丈和住持有着这么大的不同?为啥咱就不能再把这俩称呼弄混了呢?

【一、佛法东渐:一场改变中华文明的精神之旅】

俗话说,“时势造英雄”。在公元前6世纪到5世纪那会,佛教就像一颗耀眼的星星,在印度次大陆这片地方冒了出来。当时,在如今尼泊尔的蓝毗尼园,有个王子出生了,叫乔达摩·悉达多。这王子可不一般,后来人们都尊称他为释迦牟尼,他就是佛教的开山鼻祖。

常言说得好,“富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄”。释迦牟尼这人,身世那叫一个尊贵,本能够吃香的喝辣的,尽享荣华富贵。然而,他却毅然决然地踏上了出家修行这条满是艰辛的路,他这一生,实在是充满了传奇的色彩。

俗话说,“不破不立”。29岁那年,他果断抛下王宫的生活,跑去苦行了整整六年。后来在菩提树下,一下子开悟得道了。打那以后,他就在恒河流域到处宣扬自己的想法,好多人都被吸引,成了他的信徒。

俗话说,条条大路通罗马。佛教的关键理念,涵盖“空”与“慈悲”,给人们指出了脱离痛苦、实现解脱的门道。这思想不光在印度当地广泛传播,还翻过喜马拉雅山,顺着古老的丝绸之路,传到了咱中国。

俗话说,日有所思,夜有所梦。公元64年那会,东汉明帝刘庄啊,做了个特别奇怪的梦。梦里头呢,有个身高差不多六丈的神人,脑袋顶上还闪着金光,从西边“嗖”地一下就飞过来了,在宫殿上头绕来绕去。

当时,朝臣们把这个梦理解成是佛陀现身显灵的迹象。有道是“心诚则灵”,汉明帝一听,就赶忙派了蔡愔、秦景带头的队伍,跑去西域找佛法。过了三年,这队人带着佛经、佛像,还领着两位天竺来的高僧,叫迦叶摩腾和竺法兰,一块儿回到了洛阳。

话说当年,他们是用白马驮着佛经来的。汉明帝知道后,就下令在洛阳城外建了座寺庙,叫白马寺。这可是咱中国历史上头一座官方开办的寺院,正所谓“万事开头难,此乃开先河之举”,它也标志着佛教从这时候起,正式在中原地区扎根发展啦。

俗话说,“随风潜入夜,润物细无声”,佛教这一外来文化,在中国慢慢站稳了脚跟。早在魏晋南北朝那时候,佛教的思想就和咱中国的传统文化,有了深度的融合。

咱都知道,那时候的中国社会啊,简直乱成了一锅粥,三天两头就打仗,老百姓心里头慌得很,都巴望着能找个精神上的依靠。而佛教提出的“因果报应”“生死轮回”这些说法呢,就像给当时那些迷茫的人,送来了新的人生看法和价值观念。正所谓“乱世之中,人心求安”,佛教的这些理念正好满足了大家的需求。

俗话说,“大树底下好乘凉”。隋唐那会儿,佛教在中国那叫一个兴旺,简直是空前绝后的繁荣。唐朝皇室特别支持佛教发展,就跟给它开绿灯似的。这时候,出了个大名鼎鼎的玄奘法师,他不辞辛苦,一路往西去取经。这一趟可不得了,给咱中国佛教带来了新的生机和活力。

与此同时,像禅宗、天台宗、华严宗这些中国本土的佛教宗派,一个接一个地冒了出来。这佛教文化啊,那可是彻彻底底地渗透到中国社会的角角落落里了,正所谓“随风潜入夜,润物细无声”,不知不觉就和中国社会紧密相连啦。

【二、方丈之谜:从神仙居所到高僧尊称】

“一词”啊,刚开始可不是用来叫佛教里那些高僧的。它的来头得从道家的《列子》这本书说起,这里面讲了些仙山的事儿。老话说“山不在高,有仙则名”,据说在东海,就有三座特有名的仙山,叫方丈、瀛洲和蓬莱。这山上住着长生不老的神仙,漫山遍野都是灵芝仙草呢。

咱都知道秦始皇,一心就想着长生不老。当时流行说海上有仙山,山里有能让人长生的药。秦始皇就信了这茬,好多次打发那些懂方术的人出海,去找这些仙山,就盼着能拿到长生不老药。这里面,徐福带着人往东渡海的事儿,那可是相当出名。毕竟“人为财死,鸟为食亡”,为了长生,秦始皇也是下了血本。

俗话说,“八仙过海,各显神通”,在古代传说里,徐福领着三千个小男孩小女孩出海去找神仙,结果这一走就再也没回来。这事儿不光在中国传得人尽皆知,就连日本、韩国这些地方,也都有类似的传说呢。

随着日子一天天过去,“先生”这个词慢慢有了变化。在道教里,它成了对那些有深厚道行的长辈的敬重称呼。俗话说“冰冻三尺,非一日之寒”,词语含义的演变也是如此。《庄子·天下篇》里提到“天下之治方术者多矣,皆以其有为不可加矣。古之所谓道术者,果恶乎在?”《大戴礼记·本命》又讲“男子者,先生也。”把这两处结合起来看,“先生”就变成对有道行之人的尊称啦。

佛教刚传入咱中国那会,“方丈”这词就有了新说法。就像《维摩诘经》里讲的,有个特别神奇的事儿。维摩诘居士住的屋子,就一丈见方那么点大,但是嘿,居然能装得下好几千人。这故事让人一听就忘不了,所以“方丈”后来就成了禅林里住持住的地儿的代名词啦。正所谓“山不在高,有仙则名”,这小小的方丈室,也因这奇妙故事,承载了独特意义。

俗话说,“入乡随俗”。佛教传入中国后不断发展,“方丈”慢慢就成了对寺院住持以及那些德高望重高僧的尊称。这一变化体现出,佛教在中国实现本土化时,很巧妙地融入了中国传统文化,这样一来,中国老百姓就更容易接受和弄懂佛教啦。

【三、住持沿革:从传法者到寺院管理者】

“一词冒出来,那可算得上佛教在中国发展历程里的一个关键转折点。一开始啊,‘’不是个职位,而是个动词,意思就是维护、传承、让佛法安稳存续。就像在早期的佛经,比如《七佛经》里头,就有‘’这样的说法。正所谓‘万丈高楼平地起’,佛教的发展也是一步一个脚印,而这个词就是这发展路上的重要标识。

老话说:“树大分枝,人大分家。”随着佛教在咱中国越来越深入地发展,寺院规模是一天比一天大,管理的事儿也变得愈发麻烦。就在这样的情形下,“;慢慢从一个表示动作的词,转变成了一个实实在在的岗位。

俗话说,“火车跑得快,全靠车头带”,在这一变革中,起关键作用的是唐代的百丈怀海禅师。他搞出了那本大名鼎鼎的《百丈清规》,把禅宗寺院里大大小小各种制度,都讲得明明白白。

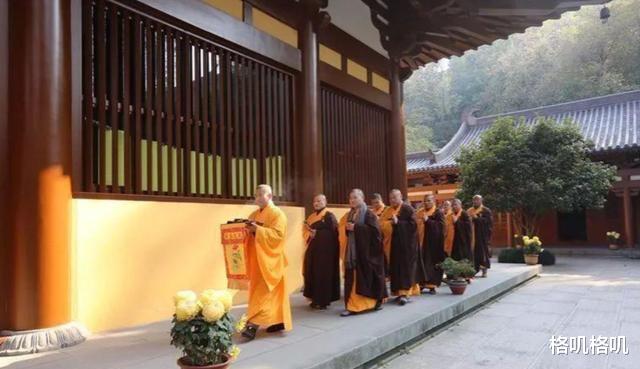

在这套寺院的管理规定里,“住持”正式成了寺院的一把手。就像《敕修百丈清规·住持章》明白说的那样:“住持”是寺院最高领导。所谓“家有千口,主事一人”,在寺院里,住持就是这个主事的关键人物 。

老话说,“国有国法,家有家规”,到了宋朝那会儿,相应制度在全国都推行开了。这时候啊,每个寺庙都设置了个住持的职位,这住持就跟家里的当家人一样,寺庙里大大小小的事儿都归他管。不光要负责给大家讲经说道、主持法会这些事儿,连寺庙的经济管理、秩序维护也都得他操心。

咱得留意哈,选住持那可严着呢。头一条,参选的人得修行水平高、学问好,为人正派,身子骨也得硬朗。就像俗话说的,“没有金刚钻,别揽瓷器活”,住持这位置可不是谁都能坐的。

俗话说,“没有规矩,不成方圆”。在当时呀,要当住持,光有本事可不行。除了得让寺里的长老点头,还得其他寺院也认可。最后,官方的批准也必不可少。这么严格的挑选办法,保证了当住持的和尚,都是既有德行又有才能的。

【四、方丈与住持:寺院管理的双重角色】

俗话说,“龙生九子,各有不同”。随着日子一天天过去,在寺院管理这块儿,“和”与“尚”这俩称呼慢慢有了不一样的分工。虽说他俩都是寺院的头儿,但职责跟地位还是有些区别的。

常言说得好,“家有千口,主事一人”,在寺院里,住持就好比是掌管日常事务的“当家的”。寺院能顺顺当当运行,全靠住持操持。讲经说道、打理寺里的产业、处理内部的各种事儿,这些都是他的活儿。每个寺院都得有这么一位住持,他就是寺院真正挑大梁、负责的人。

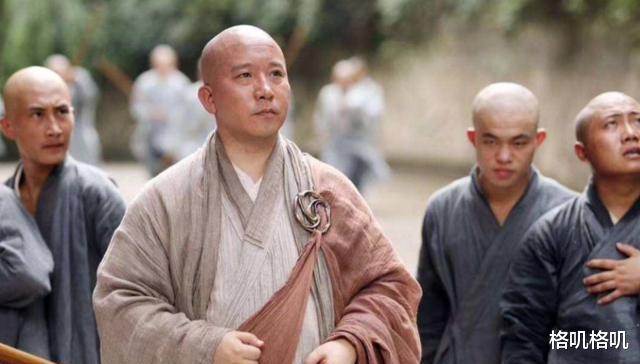

所谓方丈,那可是个级别更高的职位。一般来说,只有那种规模大、影响力也大的寺庙才会设立方丈这个职位。方丈不光得管好自己所在的那座寺院,说不定还得同时打理好几座寺庙呢。他们主要的职责,是传承佛法,把佛教文化给发扬光大,就像俗话说的“任重而道远”。

俗话说,“没有金刚钻,揽不了瓷器活”,要当上方丈,那条件可比住持苛刻多了。一般来讲,方丈得是那种受过传法的得道高僧。而且,光自个儿修行到位、威望够可不行,还得经过佛教协会和相关政府部门点头同意才行。方丈这角色可重要了,既是宗教里头的大领导,又像是佛教界跟咱们平常社会之间牵线搭桥的关键人物。

俗话说,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。在寺庙里,有这么个情况,一个特别出色的住持,经过好些年摸爬滚打,说不定就能当上方丈。打个比方,这就好比在现代企业里头,分公司的总经理干得好,历经磨练后,就有机会升任集团公司的董事长。

就好比啊,现在少林寺的方丈释永信,1986 年那会,经过宗教管理局同意,从住持升为少林寺曹洞正宗第二十九代方丈啦。正所谓“水到渠成”,条件成熟了,这晋升也就顺理成章。

【五、现代寺院管理:传统与创新的平衡】

俗话说,“穷则变,变则通,通则久”。如今时代不断向前发展,寺院管理也得跟上步伐,努力适应新的社会环境。现代寺院既要守住传统,也在积极琢磨新的管理办法。

咱先说啊,如今寺院管理那是越来越正规,都讲究按制度来了。好多大寺院都弄出一套完整的管理制度,每个岗位该干啥、有啥权力,都写得明明白白的。而且住持跟方丈的任命,也不藏着掖着了,得经过一整套严格的流程和审查,就像俗话说的“没有规矩,不成方圆”嘛,一切都照章办事。

话说呢,寺院的社会功能那可是一直在变多。以前光有宗教方面的作用,现在好多寺院都成了特重要的文化地儿和旅游景点。这就意味着,寺院的管理者得有更厉害、更全面的本事。不光得对佛法门儿清,还得知道咋跟政府、媒体还有老百姓打交道,所谓“与时俱进,方能长久”嘛。

再者呢,现代科技也走进寺院管理啦。好多寺院都开始用电脑系统来管财务、信徒信息这些事儿,有的寺院还更厉害,直接开通了官方网站跟社交媒体账号,就为了能跟信众更好地交流沟通。这就像那句俗语说的,“与时俱进”嘛,寺院也得跟上时代的步伐,借助新科技让管理更方便,跟信众的联系也更紧密。

老话说,“穷则独善其身,达则兼济天下”。到了现在啊,寺院在管理这块,越发看重跟社会的往来互动了。好多寺院都踊跃投身慈善,还兴办各类文化活动,为社会出把力。这就意味着,寺院里的住持和方丈,得有更开阔的眼界,扛起更重的社会责任才行。

【结语】

咱们瞧瞧佛教在中国的发展过程,就会发现,“和”与“”这两个称呼的变化,不光表明寺院管理的制度变得更完善了,还能看出佛教跟中国传统文化融合得特别深。正所谓“入乡随俗”,佛教在中国的发展就充分体现了这点,它在发展中不断与本土文化磨合、交融。

咱都知道,时代变了,进入新时代啦,寺院的管理者们可就碰上大难题喽,一方面得把老祖宗传下来的东西稳稳接住,另一方面还得跟上现代社会的步伐,这俩事儿都不好办呐。俗话说“鱼与熊掌,不可兼得”,但他们就得想办法做到。像每个寺院的住持、方丈,就得琢磨琢磨,咋能既保证佛教的根本不变,又能让佛法在当下这个现代社会里发挥更大的作用,这可太考验人了。

一句话能说清的事,废话连篇也没说清

二句话能说明白的事,搞得自己佛理高保,文章又臭又长,结果还没整明白,拉黑!

又臭又长!