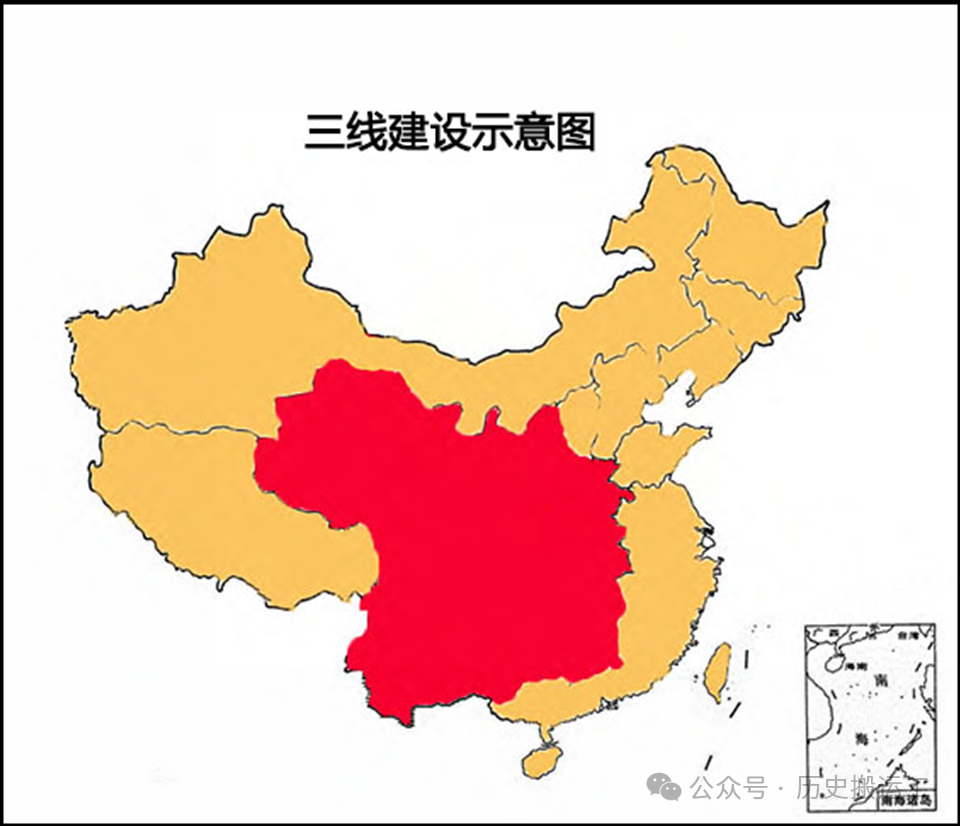

上个世纪六十年代,我国同时面对美、苏两个超级大国的军事威胁,为应对随时可能爆发的战争,1964年,毛主席作出三线建设的决策,加强纵深战略工业的发展。

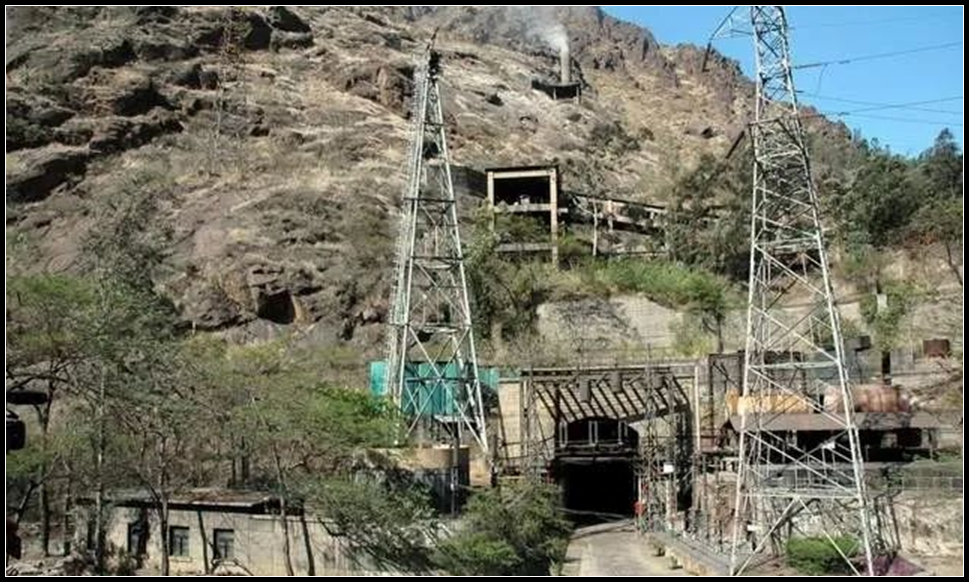

三线建设期间,四川是重要的建设省份之一,在川布局有重庆常规武器生产基地、攀枝花钢铁基地、德阳重装工业基地等,其中攀枝花钢铁基地建设是国家重点项目,为了解决战时炼钢的电能需求,1966年筹建攀枝花钢铁厂的战备配套电厂,代号503。1965年,503战备电厂开始选址,由于当时国际环境复杂,面对两个核大国的威胁,503战备电厂是按照可以抵御核攻击的标准设计的,要符合靠山,且山体结构要坚固,另外还要靠水,因为发电需要大量的水源。经过对攀枝花各地的勘测,最终将厂址确定在格里坪镇新庄村尖山子南麓的金沙江畔。1967年12月,503战备电厂破土动工,按照设计要求,所有的重要厂房设施全部建在山体内。尖山子的山体都是花岗岩结构,坚固的山体对于电厂而言就是“金钟罩”。

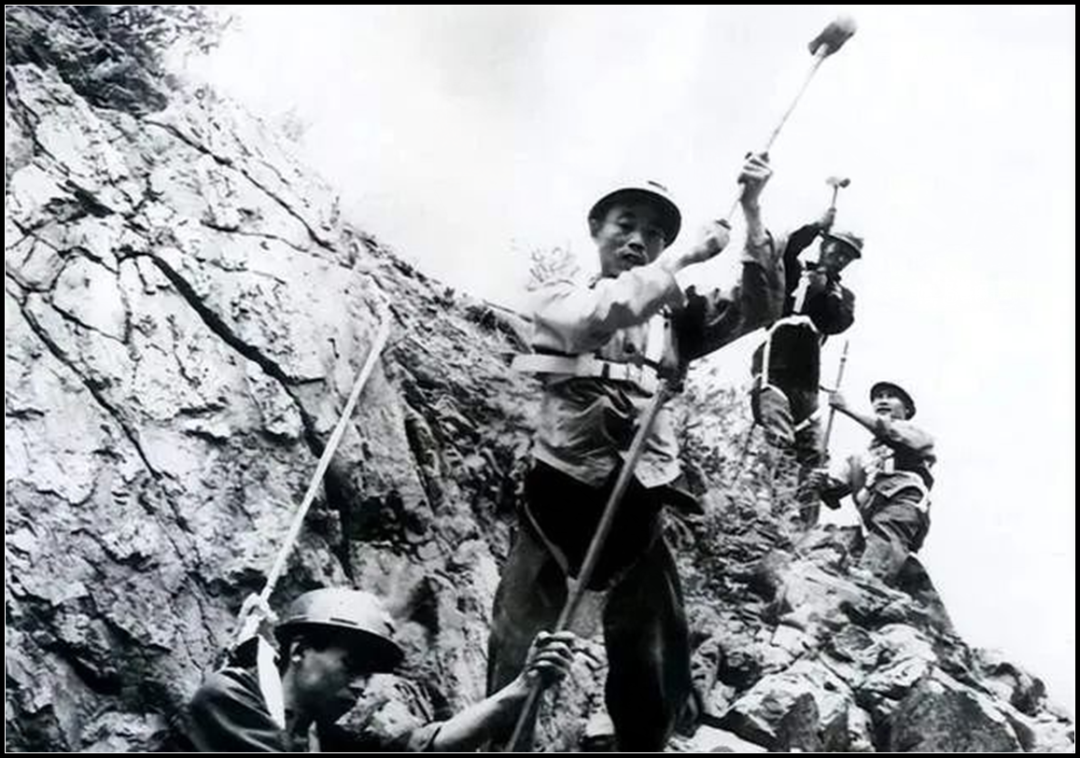

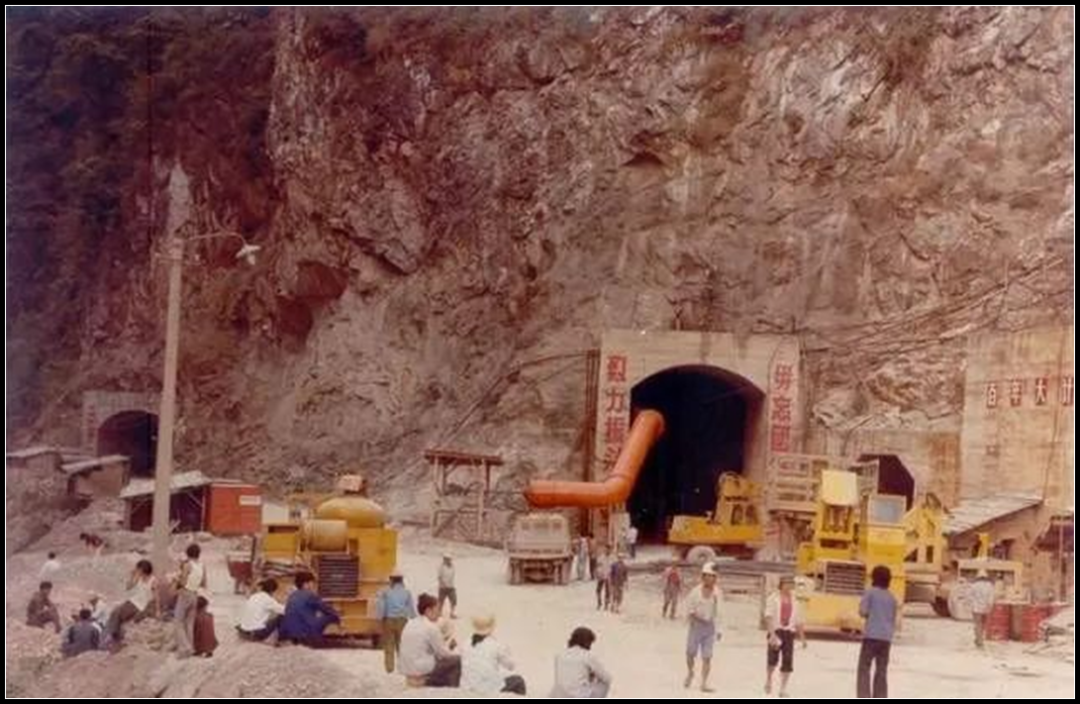

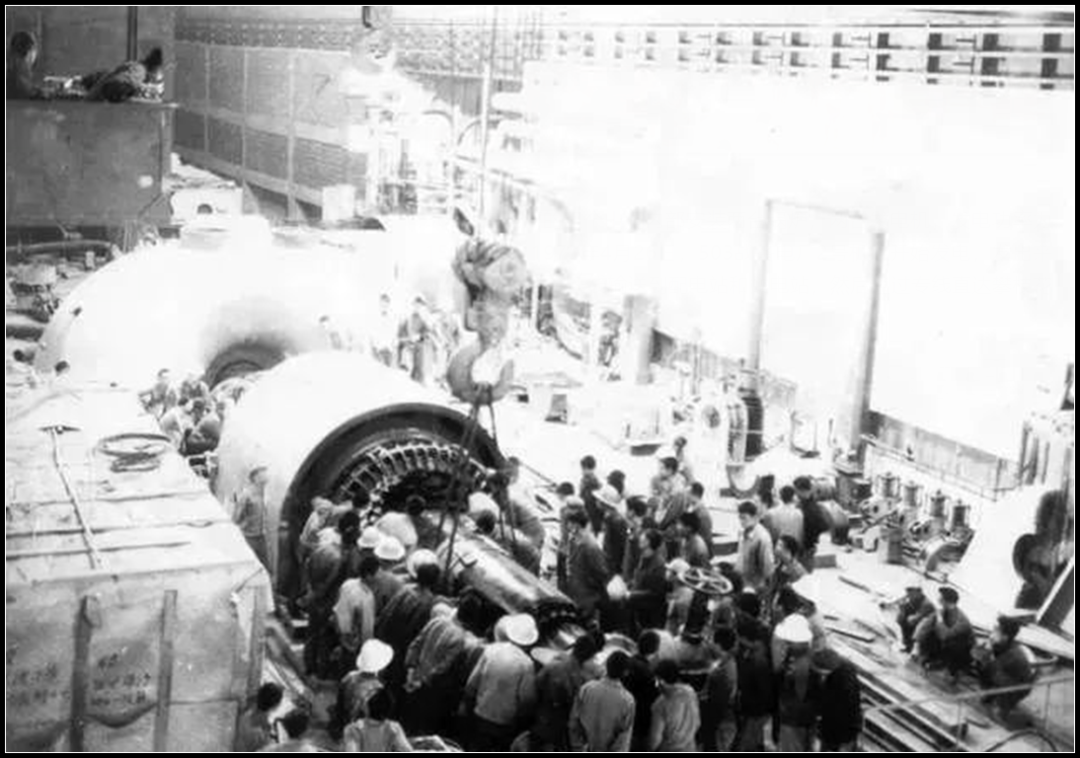

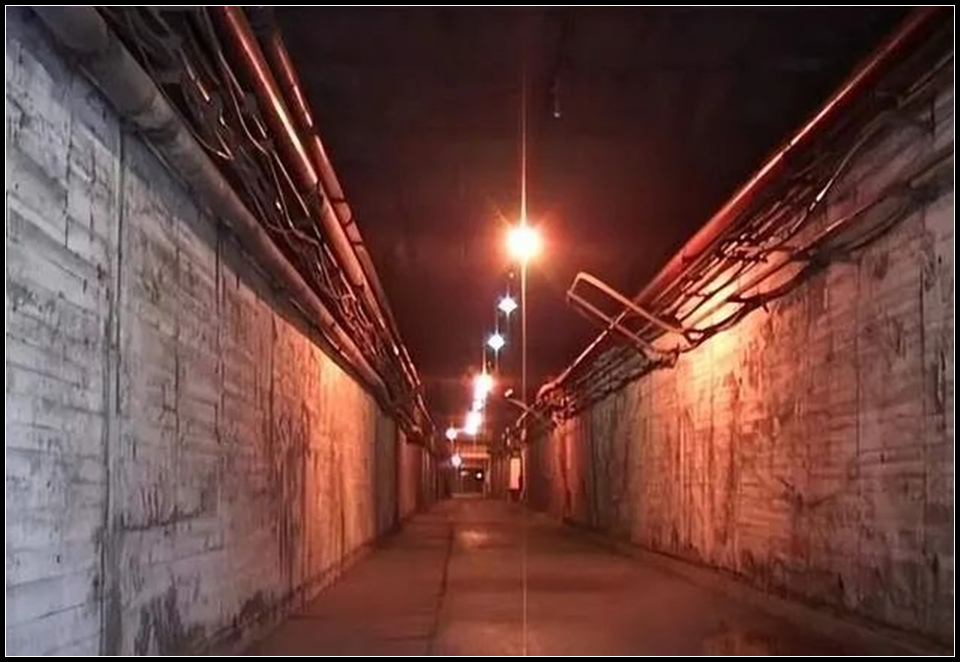

施工区域山势险峻,所有的物资只能依靠肩扛背挑,施工难度极大。503战备电厂建设期间,缺少专业设备,建设者们依靠风钻打眼,铁锤凿石,工作环境灰尘很大,工作一天下来,工人们腰酸背疼,由于长时间轮铁锤,很多人的腮帮子和手臂都肿了起来。凿下来的碎石再用独轮车、扁担运出去。1971年,503战备电厂基本完成建设,建设者们硬是在这坚硬的花岗岩山体上凿出3个山洞,主洞加上辅洞共3600延长米,山洞最大跨度23米,最高高度22.4米,总计完成3.6万立方米的土石方工程,为了提高山洞的强度,拱顶采用喷锚浇筑工艺。503战备电厂的三个山洞内部安装两台锅炉,两台发电机,发电功率为15万千瓦。1975年4月26日,503战备电厂2号机组开始发电。

80年代,中美、中苏关系得到缓解,503战备电厂逐渐解密。1985年前后,每年的发电量在4.77亿千瓦时,为攀枝花钢铁基地的生产提供了强有力的电力保障。1999年3月,攀枝花发电厂、河门口发电厂、503发电厂(新庄发电厂)合并,2007年503发电厂一号、二号机组相继停产,至此完成了它的历史使命。从1975年4月26日的投产发电至2007年3月15日二号机组关停,503战备电厂共计发电177亿千瓦时。它从修建到投产都是光荣且不平凡的。建设时期,建设者们用比花岗岩还顽强的意志完成了一项看似不可能完成的工程;投产时期,职工们在艰苦的环境中为攀枝花钢铁基地源源不断的生产电能。这是一种精神的凝聚,他们身上,是三线精神的集中体现。