2025年3月25日,演员陶昕然在社交平台发布的分手声明引发全网热议。

这份不足百字的声明中,“没有狗血剧情,只是走散了”的轻描淡写,将一段持续十年的婚姻划上休止符。

这场始于《甄嬛传》拍摄时期的爱情故事,最终在现实生活的磋磨中走向陌路,与其闺蜜斓曦看似偶然却稳固的婚姻形成戏剧性反差。

2024年某育儿综艺的录制现场,当其他女嘉宾谈论让丈夫分担育儿责任时,陶昕然脱口而出的疑问——“孩子还可以让爸爸带吗?”

——成为这段婚姻解体的重要注脚。

这个被多数人视为常识的家庭分工模式,在陶昕然的认知体系中竟是需要重新建构的陌生概念。

“我们约定谁留在家就由谁带孩子,但最后全变成了我的责任。”

她在节目中的剖白,暴露出婚姻中失衡的权利结构。

这种失衡在夫妻双方的社交动态中早有显现。

陶昕然账号中高频出现的亲子互动画面里,丈夫何建泽的身影始终处于边缘位置。

2023年女儿生日时,本应完整的全家福却只有母女二人的背影。

而何建泽的社交账号自2024年初便陷入停更,其最后一条提及家庭的内容,停留在女儿七岁时分享的儿童画作。

经济层面的AA制执行,成为这对演员夫妻关系异化的加速器。

自2015年登记结婚起,两人便约定各自管理收入,这在娱乐圈本非特例。

但当物质层面的界限延伸至情感领域,“连看场电影都要计算谁买的票”的生活细节,逐渐消解了婚姻应有的温度。

这种过度理性化的相处模式,与陶昕然在《甄嬛传》中塑造的敏感多思的安陵容形成奇妙互文。

事业与家庭的抉择则展现出更残酷的现实逻辑。

生育女儿后的三年间,陶昕然近乎全面息影,直到2018年才通过《胭脂》尝试复出。

而同期何建泽接连出演三部年代剧,职业轨迹呈现明显上升态势。

这种发展节奏的错位,使得“支持对方事业”的婚姻承诺在实践中演变为单方面的牺牲。

社交场域的情感叙事两人的情感表达方式折射出根本性的认知差异。

陶昕然在纪念日总会撰写千字长文回忆恋爱细节,何建泽却更倾向用转发表情包的方式回应。

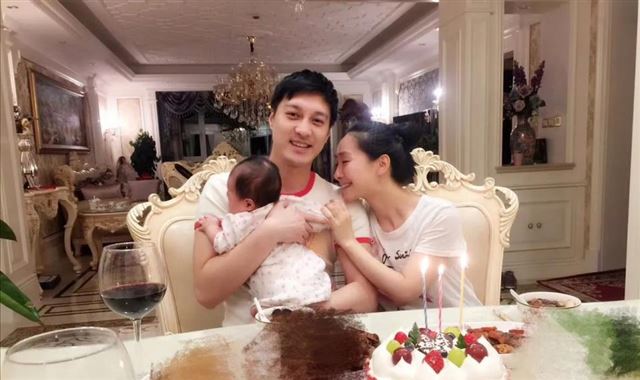

2022年结婚七周年时,女方精心策划的烛光晚餐与男方临时爽约的剧组通告,成为压垮骆驼的最后一根稻草。

这种仪式感需求的错位,在娱乐圈夫妻中具有典型意义。

公众视野中的形象管理同样暗藏危机。

陶昕然在访谈中多次强调“婚姻需要经营”,何建泽却曾在综艺里坦言“感情顺其自然就好”。

当媒体追问离婚传闻时,男方经纪人“艺人私事不便回应”的标准化答复,与陶昕然亲自执笔的分手声明形成鲜明对比,揭示出两人对待婚姻危机的不同态度。

斓曦与程翔的婚姻故事,恰似陶昕然婚姻的反向镜像。

那位因街头救助结缘的音乐制作人,用持续十年的厨房烟火书写着别样浪漫。

程翔独创的“矛盾化解机制”——“每次吵架就做她最爱吃的糖醋排骨”——将生活琐事转化为情感黏合剂。

这种具象化的关怀,与陶昕然婚姻中抽象的“AA制原则”形成强烈反差。

两个家庭在育儿分工上的差异更具启示意义。

斓曦在直播中展示的儿童手工作品,总能看到程翔协助裁剪卡纸的双手特写。

而陶昕然发布的亲子视频里,书包、水杯等物品的整理永远由她独自完成。

这种日常协作的频率差异,最终累积成婚姻质量的云泥之别。

娱乐圈婚姻的生态切片陶昕然的婚姻轨迹,折射出演员群体特有的婚恋困境。

剧组夫妻的临时属性与职业流动性,使得“杀青即分手”成为行业魔咒。

她与何建泽长达八年的恋爱长跑本被视为例外,却仍败给聚少离多的现实。

某影视基地的场记透露:“陶姐最后半年借住在朋友家,何老师却在横店连拍了三部戏。”

公众人物的隐私困境同样值得关注。

两人离婚消息的曝光,始于狗仔队连续三个月跟拍获得的“单独接送孩子”影像资料。

这种过度关注放大了婚姻危机,某娱乐记者坦言:“我们拍到二十次母亲接送,只要有一次父亲缺席,就能制造婚变话题。”

现代社会的情感关系,正面临工具理性主义的全面侵袭。

陶昕然婚姻中严格的AA制,本质是将婚姻契约等同于商业合作。

情感咨询师指出:“当夫妻开始用Excel表格记录感情投入产出比时,亲密关系就已进入倒计时。”

这种过度量化的相处模式,消解了婚姻应有的情感温度。

女性主义视角下的婚姻解构更具批判性。

陶昕然在育儿、家务领域的过度负荷,恰是传统性别角色的当代复刻。

某性别研究学者强调:“所谓‘平衡事业家庭’的本质,仍是要求女性完成双重劳动。”

这种结构性矛盾,在需要保持曝光率的演员群体中尤为尖锐。

回望陶昕然与何建泽的十年婚姻,从恋爱时的三度握手到离婚声明中的“走散”唏嘘,构成了一部完整的现代情感启示录。

当娱乐圈的光环褪去,那些曾被镜头美化的爱情童话,终究要在柴米油盐的日常中接受考验。

而斓曦婚姻中持续升腾的厨房烟火,或许正是对抗情感异化的最佳处方。