公元前841年镐京的某个清晨,周厉王第三次摔碎了青铜酒爵。这位被后世称为"史上第一暴君"的统治者不会想到,自己震怒时摔碎的青铜残片,正在被史官用文字重新拼接成永恒的记忆。这些被刻在竹简上的文字,将在《周语》中沉睡千年,最终揭开中国纪实文学不为人知的"源代码"。

一、青铜器上的历史直播

在司马迁挥毫《史记》的400年前,周王室史官们已在用"多机位拍摄"的方式记录历史。《周语·邵公谏厉王弭谤》中,谏臣邵公的每个细微表情都被精准捕捉:"王怒,目眦尽裂"、"邵公股栗而不退"。这种堪比现代分镜头脚本的描写,让读者能清晰看见厉王太阳穴暴起的青筋,听见竹简在颤抖中碰撞的脆响。

更惊人的是《周语》首创的"三重视角"叙事:当周襄王拒绝晋文公请隧时,史官同时记录君王的措辞、使臣的微表情、围观贵族的窃窃私语。这种360度的叙事矩阵,让现代考古学家在虢国墓地出土的青铜器纹饰中,找到了与文字记载完全对应的典礼场景。

二、被封印的文学基因

对比《史记》的"上帝视角",《周语》展现出令人震惊的"现场感基因"。在记录"国人暴动"事件时,史官用117个甲骨文字符构建出立体声效:"金革相击之声闻于太庙,妇孺啼泣之音达于九门。"这种蒙太奇式的描写手法,直到20世纪新新闻主义兴起才被重新"发明"。

哈佛大学汉学家柯马丁在碳十四检测中发现,记载周穆王西巡的竹简存在多层墨迹——史官竟像现代记者般反复修订现场细节。某片记载诸侯会盟的残简上,甚至保留着用朱砂标注的"此处存疑"批注,这种严谨的采编态度,让当代调查记者都为之汗颜。

三、唤醒千年的叙事密码

2019年,北大简牍整理中心在浸泡药水中展开的《周语》残片,显露出惊世细节:某次占卜现场,史官用不同笔触区分了太祝的吟唱、龟甲的爆裂声、围观者的倒吸冷气。这种超越时代的"沉浸式写作",恰与当下爆火的ASMR(自发性知觉经络反应)视频形成跨越时空的呼应。

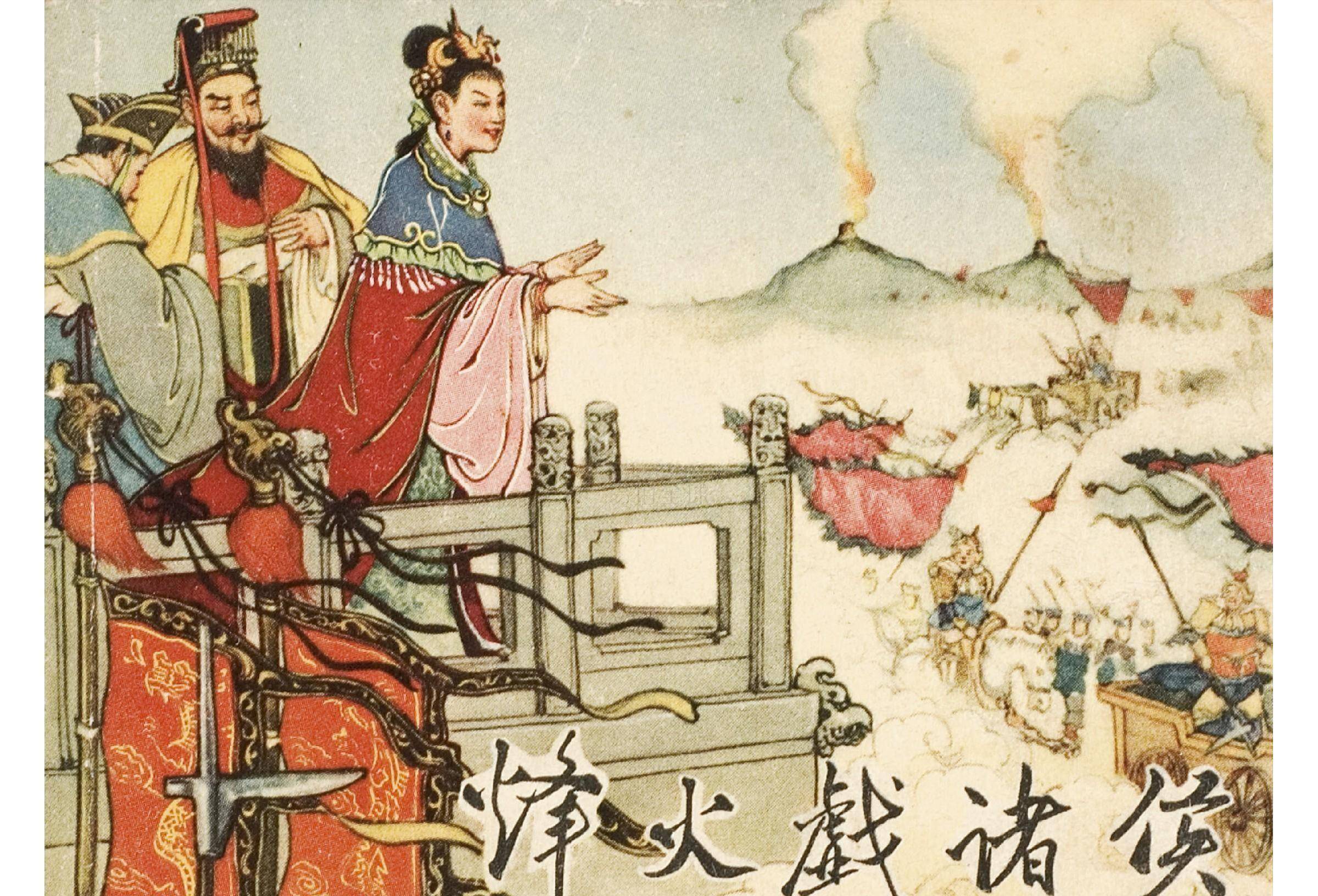

在抖音拥有千万粉丝的历史博主"青铜目击者",正是借鉴《周语》的叙事密码,用第一人称视角重现"烽火戏诸侯"事件,单条视频获赞287万。评论区最热留言写着:"这不像看历史,简直在亲历现场!"

四、重新生长的古老基因

当我们在良渚古城遗址看到5000年前的排水系统,在三星堆发现青铜神树的铸造工艺,是否想过华夏文明的"硬核科技"里,藏着同样超前的"叙事操作系统"?《周语》残简中那个记录日食的史官,或许正是中国第一个非虚构作家——他用文字对抗时间的腐蚀,让瞬间成为永恒。

这种深植文化基因的纪实本能,正在短视频时代完成华丽蜕变。当00后用Vlog记录乡村振兴,当航天工程师在微博直播火箭发射,我们看到的不仅是技术进步,更是三千年前那位在镐京宫廷秉笔直书的史官,透过时光棱镜投来的会心微笑。