在山西长治市平顺县的深山之中,有一条浊漳河谷,宛如一条古老的时光隧道,承载着千年的历史与文化。在这条仅仅30公里的河谷内,竟星罗棋布地分布着八处古建寺庙,堪称中国早期古建筑的宝藏之地,而位于最东端的龙门寺,无疑是这串宝藏中最值得去看的。

龙门寺始建于北齐文宣帝天保元年,初名法华寺,又名惠日院,距今已有1400多年的历史。它虽历经千年风雨,却依然保存着那份古朴与庄重,静静地坐落在龙门山腰,背山面水,仿佛在向世人诉说着往昔的辉煌。

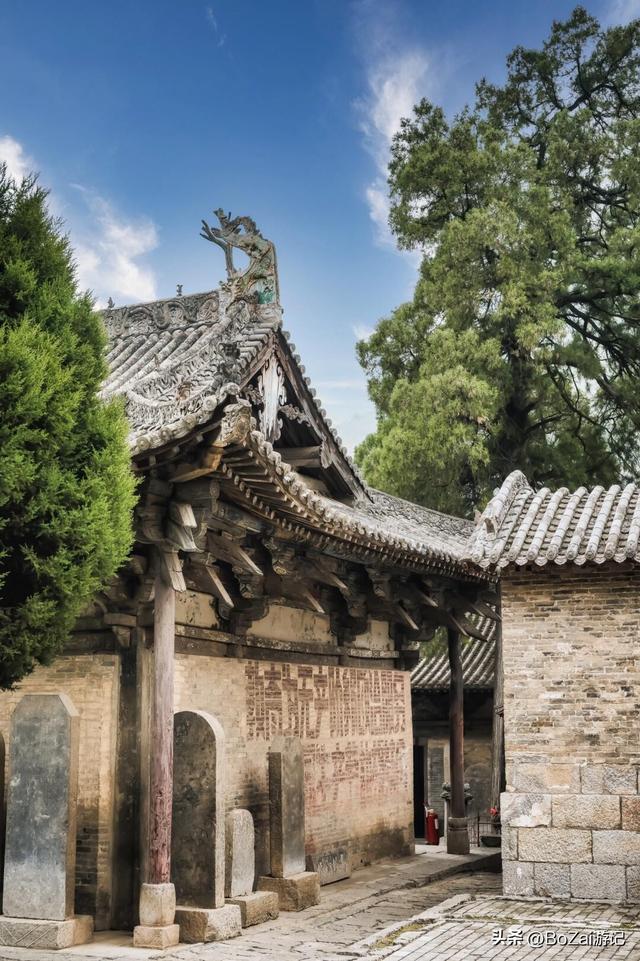

走进龙门寺,就仿佛走进了一座跨越时空的建筑艺术殿堂。这里集后唐、宋、金、元、明、清六代营造于一寺,这种独特的建筑风貌在全国现存的古代建筑中是独一无二的,堪称“中华之最”。

西配殿,作为龙门寺内最古老的建筑,始建于后唐同光三年,是现存年代最早的悬山顶建筑实例。它宛如一位历史的老者,静静地伫立在那里,见证着岁月的变迁。这座建筑面宽三间,进深四椽,单檐悬山顶,简洁的构造具有唐代建筑的遗风。殿内无金柱,梁枋简洁规整,柱头铺作出华拱一跳,无补间铺作,让人仿佛能看到唐代建筑的雄浑与大气。虽距唐朝灭亡不过二十年,但它依然遵循着唐代礼制,唐风犹存,为研究唐代建筑提供了珍贵的实物资料。

大雄宝殿是一座典型的宋代建筑,建于北宋绍圣五年。它是晋东南地区小型歇山建筑的杰出代表,单檐歇山顶,飞檐起翘,柱升起、侧脚明显,普拍枋出头与阑额丁字形叠交,整体遵循了《营造法式》。其屋顶曲度内凹,有效改善了叠瓦式屋顶漏雨的问题,而屋檐翘起的设计更是宋代建筑的显著特征。斗拱与梁架结构紧密相连,共同承载着屋顶的负荷,展现了宋代建筑精湛的技艺和独特的魅力。

穿过大雄宝殿,来到天王殿,这是一座金代建筑。它面阔三间,进深四椽,悬山顶,斗拱中有斜栱,而斜栱在金代尤为盛行,体现了金代建筑雄浑、稳重的风格。虽历经岁月沧桑,但依然能感受到它当年的辉煌与庄重。

燃灯佛殿则是元代建筑的杰出代表。它的屋顶采用了蒙古包的形状设计,很有异域风情。梁架构件多为圆木稍作加工后即使用,断面不拘一格且极不规整,与山西境内的许多元代建筑颇为相似,虽然是“明袱”形制,却沿袭着宋、金时期的“草袱”之规,展现了元代建筑多元文化融合的特点。

东配殿重建于明弘治十一年至三十七年,是一座明代建筑。它面宽三间,进深四椽,单檐硬山顶,前后插廊,明间设板门,两次间置直棂窗。明代建筑注重精致与细腻,东配殿的窗户设计巧妙,通风又透光,兼具了美观性,殿内的壁画也是明代艺术的瑰宝之一,色彩鲜艳、线条流畅,让人目不暇接。

除了这六代建筑,龙门寺的整体布局也十分独特。寺院坐北朝南,东西宽约65米,南北长约78米,占地面积5070平方米。总体布局共分东、西、中三条轴线,每条轴线上又分前后数进院落,错落有致,主次分明。中轴线布置有三进院落,由南至北依次为山门、正殿、燃灯佛殿、千佛阁;西轴线由前后两进院落的僧舍和库院等附属建筑组成;东轴线则由圣僧堂、水陆殿及禅堂、僧舍围合成的院落组成。这种严谨的布局体现了古代建筑的智慧和美学观念。

在历史的长河中,龙门寺也曾历经磨难。明成化十五年,龙门寺遭兵祸被毁大半,但在明清时期又进行了大规模重建,使得这座古老的寺庙得以延续至今。如今,龙门寺作为第四批全国重点文物保护单位,受到了国家的严格保护和精心修缮。

龙门寺不仅是一座建筑艺术的宝库,更是一座历史文化的丰碑。它见证了北齐、五代、宋、金、元、明、清等多个朝代的兴衰更替,承载着千年的历史和文化。在这里,人们可以感受到古代工匠的智慧和技艺,领略到不同历史时期建筑的独特魅力。它宛如一部立体的史书,静静地诉说着过去的故事,让人们在欣赏建筑之美的同时,也能深刻体会到历史的厚重和文化的传承。如果你对古建筑感兴趣,不妨来龙门寺走一走,相信你一定会被它的魅力所折服。