实验室里传来纸张撕裂声时,美国麻省理工的团队正在庆祝第217次实验成功。他们研发的柔性太阳能板刚创下连续工作4000小时的纪录,却在本该欢呼的时刻,看着测试台上的"新型材料"像受潮的卫生纸般皱成一团——这已经是三年内第6次被热胀冷缩效应摧毁的"革命性产品"。

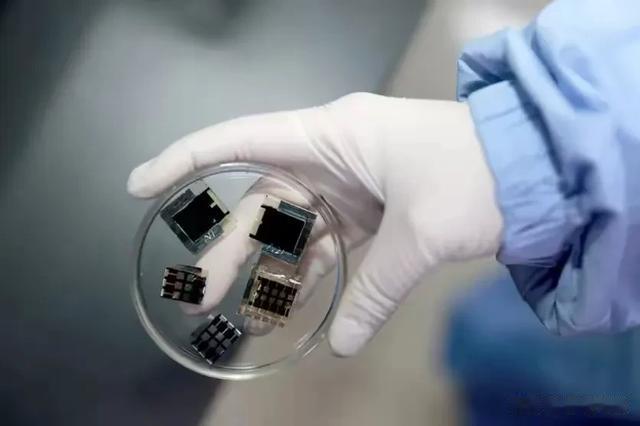

中国科研团队选择在零下40度的漠河做初代测试。当那些薄如蝉翼的电池片在温差70度的极寒环境中持续工作三个月时,项目负责人王教授盯着监测屏幕说了句东北方言:"这玩意儿比二棉裤还抗造"。他们攻克的核心技术,是把纳米级导电材料像编竹席般经纬交错编织,让膨胀系数相互抵消。某些国际期刊最近突然开始密集报道"使用寿命30年的薄膜电池",这让我想起2015年某国实验室宣布造出室温超导材料的闹剧。有个细节很值得玩味:这些号称能用30年的样品,测试数据都来自理论推算而非实际工况。就像宣称汽车能开百万公里,却只在滚筒测试仪上空转。

羽绒服厂商可能要先于能源巨头失眠了。想象一下:未来冬季着装就是件贴身T恤,全身分布着200片指甲盖大小的电池,在-20℃环境中持续释放40℃恒温。这不仅是保暖革命,更是对现有能源体系的降维打击——毕竟没人能垄断阳光。但资本市场的反应很有意思。国内某龙头服装企业股价应声下跌7%,而三家国际能源巨头的市值却在同一天神秘回升。这让我想起当年LED灯普及时,某些地区突然出现的"灯泡寿命检测新规"。既得利益者总会给新技术设置"合规性路障"。

有专家质疑这项技术难以量产,他们可能忽略了山东某民营工厂已经改造出全自动卷对卷生产线。就像十年前有人说高铁轨道热胀问题无解,结果我国工程师用复合扣件系统让钢轨在吐鲁番和哈尔滨保持同样间距。制造业的魔法,往往诞生在车间而非实验室。国际能源署的最新报告开始强调"传统能源不可替代性",字里行间却偷偷删除了关于光伏衰减率的章节。这就像智能手机普及前,某通讯巨头坚称物理按键才是人机交互的终极形态。历史证明,阻挡技术革命的不是技术瓶颈,而是旧时代的既得利益集团。

哈尔滨冰雪大世界明年的灯光装置招标书里,悄悄增加了"耐寒供电模块"的选项。当游客们穿着带电热功能的汉服在零下30度拍照时,某些人鼓吹的"西方技术壁垒"正在像阳光下的冰雕般消融。记住,真正的技术突破从来不需要华尔街的分析师背书。