1945年8月,重庆的天空下起了一场特殊的“雪”。这场“雪”不是从天而降,而是从一支笔尖流出。它不仅覆盖了整个山城,还在全国掀起了一场文化风暴。这场风暴的中心,原来是毛主席。他来重庆本是为了和谈,却意外引发了一场轰动全城的“诗词革命”。

要说这场“诗词革命”的结果,那可真是让人大跌眼镜。蒋介石气得直跳脚,下令全国文人都要写诗来比赛。结果呢?直到国民党退到宝岛,也没人写出比毛主席更好的诗来。这场闹剧最后成了蒋介石的一个心结,让他在后来的斗争中总是觉得输在了文化上。

但这结果是怎么来的呢?那还得从头说起。

那年夏天,重庆的老百姓都在街头巷尾议论纷纷。有人说,共产党的大佬要来了!街坊邻居们七嘴八舌,猜测这位神秘人物到底是何方神圣。有人说他是个大老粗,有人说他是个大学问家。这些猜测让重庆的气氛既紧张又兴奋,就像锅里的水快要沸腾了一样。

谁能想到,这位神秘人物一来就掀起了一场文化地震?原来,毛主席来重庆后,拜访了老朋友柳亚子。两人聊得兴起,毛主席就把自己九年前写的一首词《沁园春·雪》抄给了柳亚子。

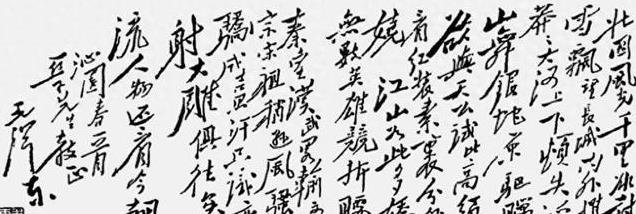

这首词一出,整个重庆都沸腾了!大街小巷,茶馆酒肆,到处都有人在谈论这首词。连卖菜的大妈都能随口来两句“北国风光,千里冰封,万里雪飘”。文人们更是惊叹不已,纷纷拿出笔墨准备和诗。

这下可好,原本对毛主席印象不佳的知识分子们,突然发现这个“土八路”居然是个文化人!一时间,重庆的文人圈子里掀起了一股“和诗”热潮。大家争先恐后地按照毛主席的词牌创作,希望能与这位诗坛新秀一较高下。

普通老百姓呢?他们可不管那么多文学上的东西。他们只知道,这个人写了首好词,连卖菜的大妈都能朗朗上口。这在他们看来,比那些高高在上的官员要亲民多了。

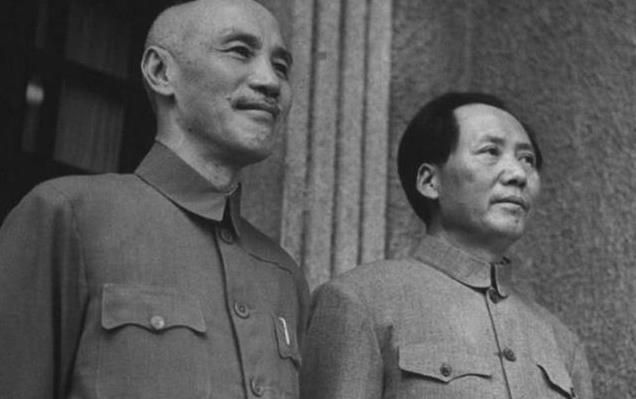

但是,这场文化盛宴并非人人都能欣然接受。当消息传到蒋介石耳朵里时,他的脸色立马就变了。起初,他还不以为然,觉得不过是一首小词罢了。但当他亲自看到词的内容后,顿时火冒三丈。

蒋介石找来自己的笔杆子陈布雷,急急忙忙地问这首词是不是真的是毛泽东写的。得到肯定答复后,蒋介石更加坐不住了。他命令陈布雷也写一首类似的词,想要一较高下。可惜,陈布雷的词写出来后,蒋介石看了一眼就再也不提此事了。显然,差距太大,根本没法比。

蒋介石虽然嘴上不说,心里却憋着一股劲儿。他暗地里召集国民党的文人,要求他们每人都按照毛泽东的词牌和韵脚写几首,务必要把毛主席的词比下去。这一招不成,蒋介石又想出了新招。他对陈布雷说“我看这首词在对历史人物的评价上大有问题,他这不就是帝王思想吗?想效法唐宗宋祖,称王称霸!”

就这样,一场看不见硝烟的文化战争,在国共两党之间悄然打响。国民党的御用文人们开始在各大报刊上发表文章,指责毛主席有“帝王思想”。一些爱国民主人士则挺身而出,为毛主席辩护。

而这场风波的主角毛主席呢?他对这场闹剧置之不理,依旧专注于和谈的正事。在他看来,这些小把戏不过是“蚍蜉撼大树”,根本不值一提。

其实,这首词的来历也很有意思。它是毛泽东在1936年写的,当时他刚刚完成长征,来到陕北。那天早晨,天空下起了鹅毛大雪,壮观的北国雪景触发了他的诗兴。于是,这首气吞山河的千古绝句就这样诞生了。

有趣的是,从1936年写成到1945年发表,整整9年时间里,毛泽东从未向任何人提起过这首词。为什么要雪藏9年?有人说是为了守护新思想运动的成果,不愿用古板的诗体束缚青年人。但真正的原因,恐怕只有毛主席自己知道了。

这场围绕《沁园春·雪》的风波,看似只是一场文化论战,实则折射出了当时错综复杂的政治局势。蒋介石的小心眼和嫉妒心,毛泽东的文采和定力,知识分子们的觉醒,普通民众的喜爱,都在这场风波中表露无遗。

有人说,真正的英雄不是靠诋毁别人来抬高自己,而是用实际行动赢得人民的支持。这场“诗词革命”,或许就是一个最好的例子。