安徽马鞍山的一次考古发掘中,考古学家在一座古墓中出土了一双古老的鞋子。

乍一看,这似乎是一次普通的发现,但令人意想不到的是,这双鞋子竟在日本引起了巨大轰动。

究竟是什么让这双不起眼的鞋子在日本掀起轩然大波?它背后隐藏了怎样的故事和秘密?

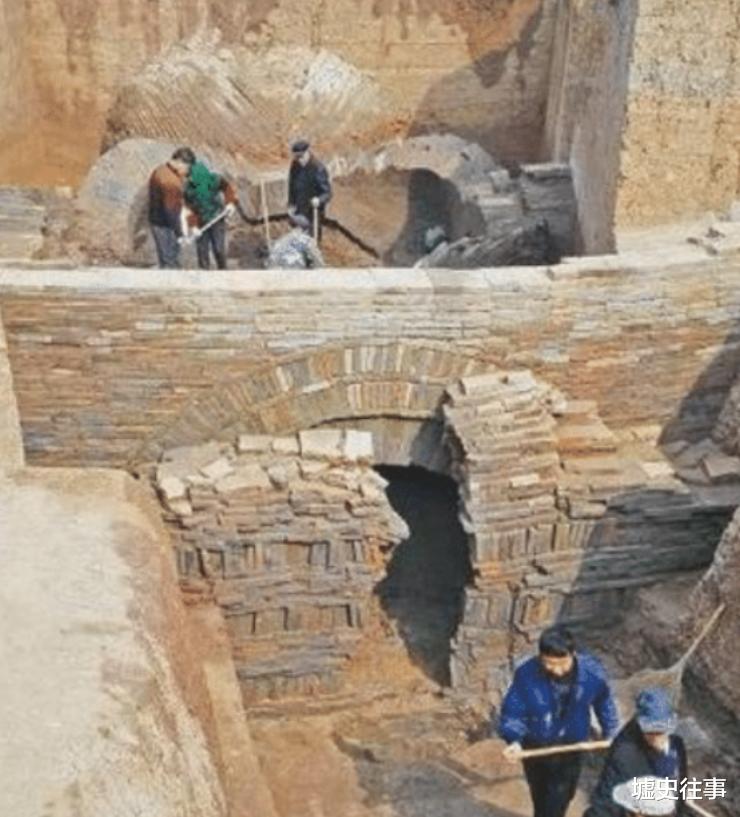

1984年的盛夏,安徽马鞍山市的雨山乡安民村笼罩在连绵不绝的暴雨中。村民们为了抢救即将被淹没的庄稼,不得不冒着大雨集体商议对策,最终决定将积水排入附近的低洼林场。

就在他们顶着倾盆大雨,奋力挖掘的过程中,一块与众不同的砖块意外地出现在一位年轻村民的铁锹下,引起了大家的注意。起初,这个发现并未引起太大波澜,村民们只是好奇地打量着这块看似古旧的砖块。

然而,随着越来越多相似的砖块被挖出,一个惊人的猜测开始在村民中流传:这里可能埋藏着一座古墓!这个想法如同一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪。

消息如同长了翅膀,很快传到了当地政府和文物部门。马鞍山市文物普查队和安徽省文物考古研究所接到报告后,立即召开紧急会议,迅速组成联合考古队,带着先进的勘探设备火速赶赴现场进行调查。

经过数天的细致勘探和数据分析,他们终于确认了村民的猜测:林场地下确实隐藏着一座规模宏大的古墓。这一发现让考古队员们兴奋不已,他们意识到自己可能即将揭开一段尘封已久的历史。

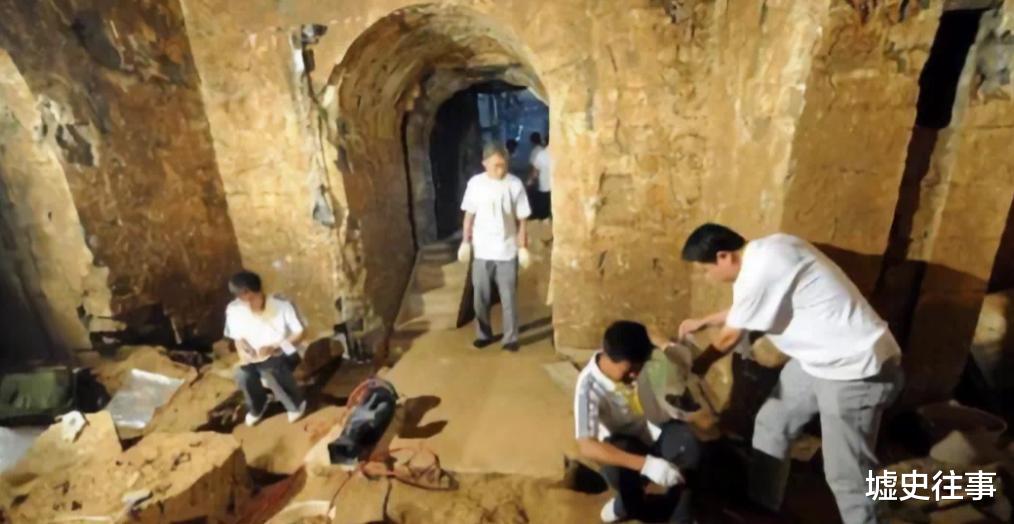

考古工作随即如火如荼地展开。在发掘的第三天,考古队就有了重大突破:他们小心翼翼地挖出了14块木刺和3块谒。

这些古代的"身份证"经过仔细清理后,上面的文字逐渐显现:"持偈右军师左大司马丹阳侯朱然"。这一发现让考古学家们兴奋得难以自持,因为他们意识到,他们正在发掘的不是别人,正是三国时期吴国名将朱然的墓葬!

这个重大发现不仅填补了历史的空白,更为研究三国时期的政治、军事和文化提供了珍贵的实物资料。

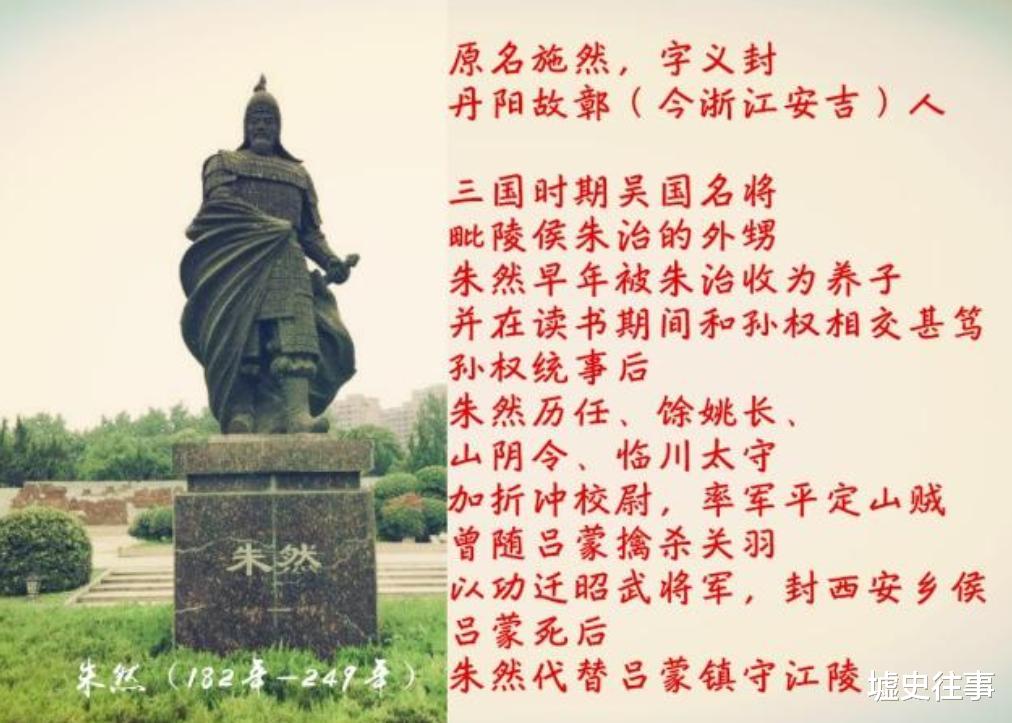

朱然,这个在三国历史中相对低调的名字,究竟有着怎样的传奇经历?作为孙吴的超级猛将,朱然的地位丝毫不亚于吕蒙和陆逊等一线名将。

然而,与这些耳熟能详的名字相比,朱然的事迹却鲜为人知。他的人生轨迹充满了戏剧性和传奇色彩,堪称三国时期的一个缩影,折射出那个群雄并起、英雄辈出的时代特征。

朱然的崛起始于一个偶然的机遇。他早年被朱治收为养子,这段经历为他日后的仕途铺平了道路。通过养父的关系,朱然有幸结识了当时还是江东小霸王的孙权,两人很快成为了莫逆之交。

他们常常一起读书论道,探讨治国之策,培养了深厚的友谊。这份友谊不仅丰富了朱然的学识,也为他日后平步青云奠定了基础。孙权对朱然的才能和忠诚非常欣赏,这种君臣之间的默契在后来的岁月里发挥了重要作用。

在孙权逐步掌权后,朱然开始了他波澜壮阔的仕途。从余姚长到太守,再到偏将军,朱然的才能得到了充分的施展。他在军事上的才能尤为出众,每每临阵指挥,都能料敌先机,屡立战功。

在建安二十二年(公元217年)曹操南下进攻吴国时,朱然临危受命,在大坞口和三关屯兵,巧妙布防,成功抵御了曹军的猛烈进攻。这一战役不仅保护了吴国的根基,也奠定了朱然作为军事家的地位。

朱然最为人称道的战绩,莫过于他参与讨伐关羽的行动。当关羽志得意满,北伐曹操时,孙权审时度势,派遣吕蒙和朱然出兵。在这场惊心动魄的行动中,朱然与潘璋默契配合,在临沮设下埋伏,截击败逃的关羽,最终将这位蜀国名将俘虏并处死。

这一战役不仅奠定了朱然的军事地位,也彻底改变了三国的格局,为后来吴蜀关系的恶化埋下了伏笔。朱然的这一壮举,也让他在三国历史上留下了浓墨重彩的一笔。

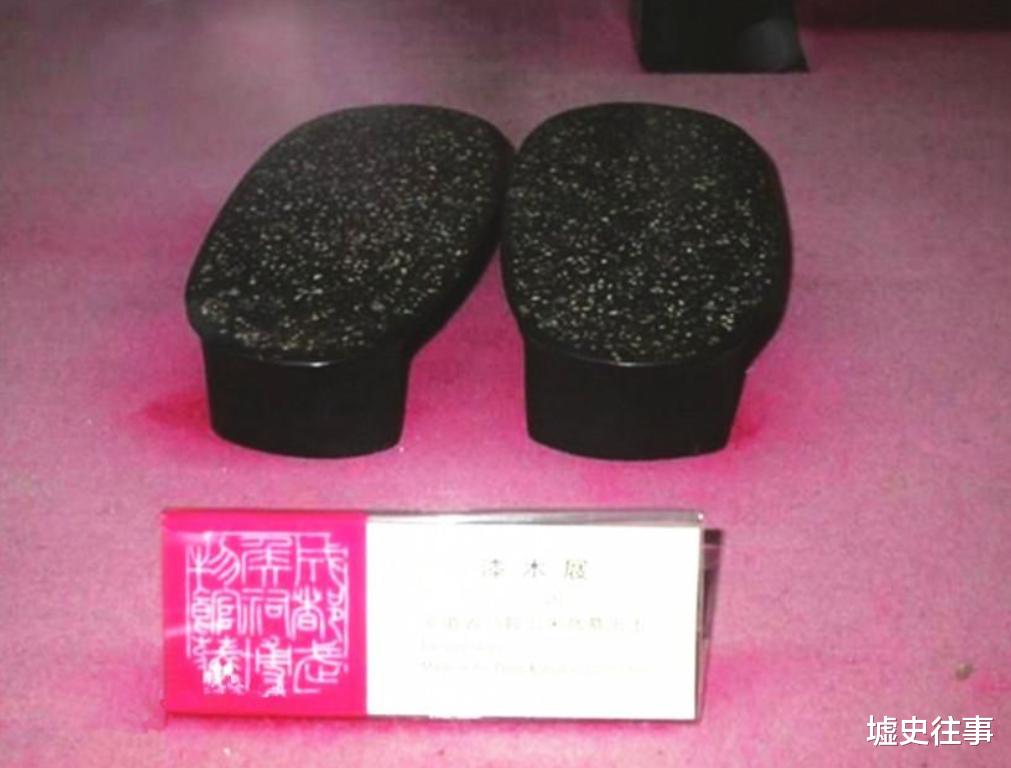

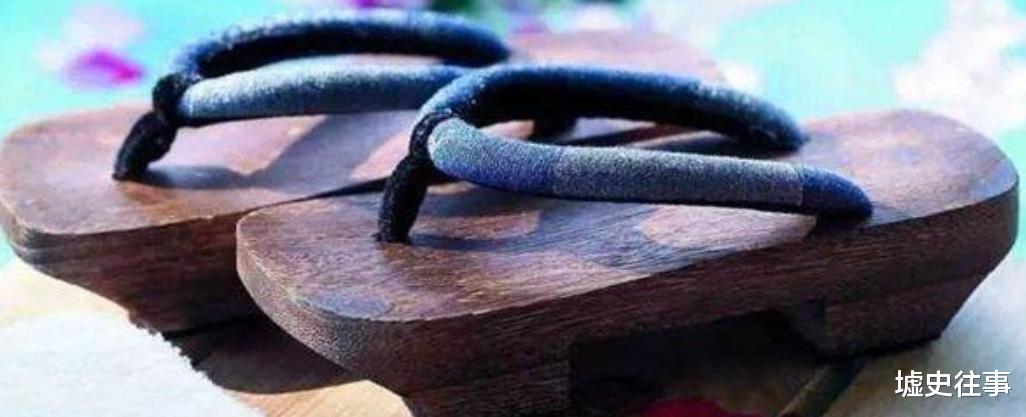

在朱然墓中,考古人员发现了许多珍贵的文物,包括青铜器、陶器和漆器等,但最引人注目的莫过于一双精美绝伦的漆木屐。

这双看似普通的鞋子,却在日本考古和历史学界引起了轩然大波,成为两国学者热议的焦点。这双漆木屐的工艺精湛,充分展现了三国时期中国已经掌握的高超漆木技术。

木屐的屐板和屐齿由一整块上等木材精心雕刻而成,呈优雅的椭圆形,长20.5厘米,宽8厘米,厚仅0.3厘米,这种精细的尺寸控制在当时可谓技艺超群。

屐板下方巧妙设计了两个屐齿,高3.2厘米,宽2.6厘米,不仅美观,还能有效防滑。木屐上还精心设计了三个穿孔,用于系绊带,确保穿着舒适安全。

更令人惊叹的是,屐板上布满了细密的小坑,这些小坑原本应该镶嵌着精美的宝石或贝壳饰物,虽然饰物已经因年代久远而脱落,但仍能从这些精心设计的凹槽中想象当年的辉煌景象。

这双木屐的出土,彻底颠覆了日本人对木屐起源的认知,引发了一场关于文化源流的激烈讨论。长期以来,日本人一直自豪地认为木屐是他们的"国粹",是由他们的祖先独立发明的。

他们将木屐视为日本文化独特性和创造力的象征。然而,这双距今已有1800多年历史的漆木屐,无情地戳破了这个美好的幻想。

它不仅证明了中国在木屐制作上的悠久历史,更展示了当时中国工匠的卓越技艺。这一发现引发了日本学界的强烈反响,许多学者不得不重新审视日本文化中被认为是"原创"的元素,思考它们与中国文化的关联。

朱然墓中出土的漆木屐,不仅是一件珍贵的文物,更是中日文化交流的有力见证。这一发现犹如一枚重磅炸弹,引发了两国学者对于文化传播和影响的深入讨论,甚至触及了一些敏感的历史和文化认同问题。

长期以来,日本一直试图构建一种独立于中国文化之外的民族认同。他们将许多文化元素视为独创,木屐就是其中之一。这种认知不仅深入日本民众的日常生活,也影响了日本的历史教育和文化政策。

然而,朱然墓的发现,为我们展示了一个不可否认的事实:早在三国时期,中国就已经掌握了制作木屐的技术,而且工艺水平相当高超。这一发现不仅挑战了日本人的文化认知,也为我们理解中日文化交流的历史提供了新的视角。

这双木屐的出土,如同打开了一扇时光之窗,让我们得以窥见古代东亚文化交流的盛况。它表明,中日之间的文化交流起源很早,而且在很长一段时间里,日本一直处于向中国学习的地位。

这种文化传播不仅限于物质层面,还包括思想、制度等多个方面。木屐的传播可能只是这一宏大文化交流过程中的一个小小缩影。

然而,即便面对如此明确的证据,一些日本学者仍然试图为木屐的起源辩护。他们提出了各种理论,试图证明日本的木屐可能是独立发展的。

有些学者甚至尝试将木屐和服申报为世界文化遗产,但最终因为缺乏足够的历史依据而未能成功。

这种争议本身,也反映了文化认同在现代国际关系中的重要性和敏感性。它提醒我们,在全球化的今天,如何正确看待文化的传播、交流与创新,仍是一个值得深入探讨的话题。

认识到朱然墓和木屐的重要性后,中国政府采取了一系列措施来保护这些珍贵的文物。目前,这双举世瞩目的漆木屐被安全地收藏在马鞍山市博物馆,成为了该馆的镇馆之宝。

博物馆为木屐特别设计了恒温恒湿的展示柜,配备了先进的监控和防盗系统,确保这件珍贵文物的安全。

更重要的是,国家文物局将这双木屐列入了《首批禁止出国(境)展览文物目录》。这一决定不仅体现了国家对文物保护的重视,也凸显了这件文物在中国文化史上的重要地位。

这项政策引发了一些国际争议,有人认为它限制了文化交流,但更多的专家认为,对于如此珍贵的文物,采取严格的保护措施是必要的。

然而,文物保护不仅仅是将其存放在博物馆里。如何让更多人了解这段历史,感受古代工匠的智慧,也是文化传承的重要一环。

为此,马鞍山市博物馆开展了一系列教育活动,通过讲座、互动展览、3D打印复制品等形式,让公众更好地了解朱然墓和木屐背后的故事。

博物馆还与当地学校合作,将这段历史融入教育课程,培养下一代对文化遗产的认知和保护意识。

与此同时,这一发现也引发了学界对三国时期社会生活、工艺水平的重新审视。考古学家们开始更加关注日常生活用品在反映一个时代特征方面的重要性。

他们认识到,像木屐这样的日用品,往往能比华丽的珍宝更真实地反映当时的社会生活和技术水平。这促使考古学家们在未来的发掘中更加注重对日常用品的保护和研究。

这双木屐不仅是一件文物,更是打开认识古代社会的一扇窗户。它让我们看到了三国时期普通人的生活面貌,了解了当时的工艺水平和审美观念。

通过这样的小物件,我们可以拼凑出一幅更加丰富、立体的历史图景。这也提醒我们,在考古和历史研究中,不应只关注宏大叙事,也要重视那些看似平凡但能反映日常生活的物品。

朱然墓的发现和木屐的出土,不仅填补了中国考古学的一项空白,更为中日文化交流史增添了浓墨重彩的一笔。

这个偶然的发现提醒我们,历史的真相往往隐藏在看似平凡的细节之中。它不仅改变了我们对古代工艺的认知,也为我们思考文化传播和民族认同提供了新的视角。

在全球化的今天,如何在文化交流中保持自信,同时尊重彼此的贡献,是我们需要继续探索的课题。