(一)江心黑影:一场千年误会的序幕

1998年夏夜,长江救援队的探照灯,轻轻地扫过那翻滚着的江面。一道长达十米的黑影,居然突然就从漩涡之中跃了出来。而船员的惊呼声,也被那狂暴的暴雨给无情地吞没了。

这场被民间称作“蛟龙渡劫”的目击事件呢,实际上是江豚群在洪水处于应激状态时的集体奔逃行为;在那浑浊的水流当中,三只成年江豚依次地、并且头尾相连地游动着,它们的游动轨迹呢,在探照灯的折射作用下,被扭曲成了“龙形”。

科学数据显示,当年长江瞬时流量突破8万立方米每秒,这股力量足以将百年古树轻易地撕成碎片,而且在极端天气中,江豚的误认率竟然高达92%。

(二)被误解的破坏力“暴力美学

1933年,叠溪地震引发山体滑坡之际,15亿立方米的岩土“哗啦啦”地倾泻入江,而那形成的冲击波竟然将整座羌寨给推向了空中。

目击者口中的“蛟龙翻身”,实际上呢,是地质断层错动所产生的声光现象——岩层断裂时释放出的能量,差不多相当于230颗广岛原子弹,地表裂缝喷出的高压气体跟碎石发生碰撞,进而在夜色中呈现出“龙形火光”。

现代地震波分析证实,此类地质灾害发生时,地磁异常会引发人类视网膜的闪光幻觉,叠加心理恐慌,70%的幸存者会产生超自然联想。

(三)生态复苏下的“集体幻觉

2024年,江阴段禁渔区,成群的江豚跃出水面,捕食银鱼,这一场景被游客拍成了“蛟龙戏水”的短视频,并且疯传开来。

科研机构通过水下声呐还原真相:密集的鱼群迫使江豚采用“纵队围猎”策略其背鳍划出的连贯水纹在逆光中形成视觉欺骗。

有意思的是,这种误解,恰恰体现出了生态修复的成效。长江鱼类的资源量,从2020年的8万吨,进而增加到了现在的27.5万吨;江豚的种群数量,也增长到了1249头。其实人类与自然之间的联系,正在经历一场非常引人注目的转变。

(四)神话的认知密码:恐惧的具象化投射

神经科学实验揭示,当20人以上的群体,暴露在暴雨、地震等应激环境之中时,73%的个体会将模糊的视觉信号,脑补为文化记忆里的形象。这种现象其实比较常见,稍微想想就能明白,而且对于研究群体行为有一定的参考价值。

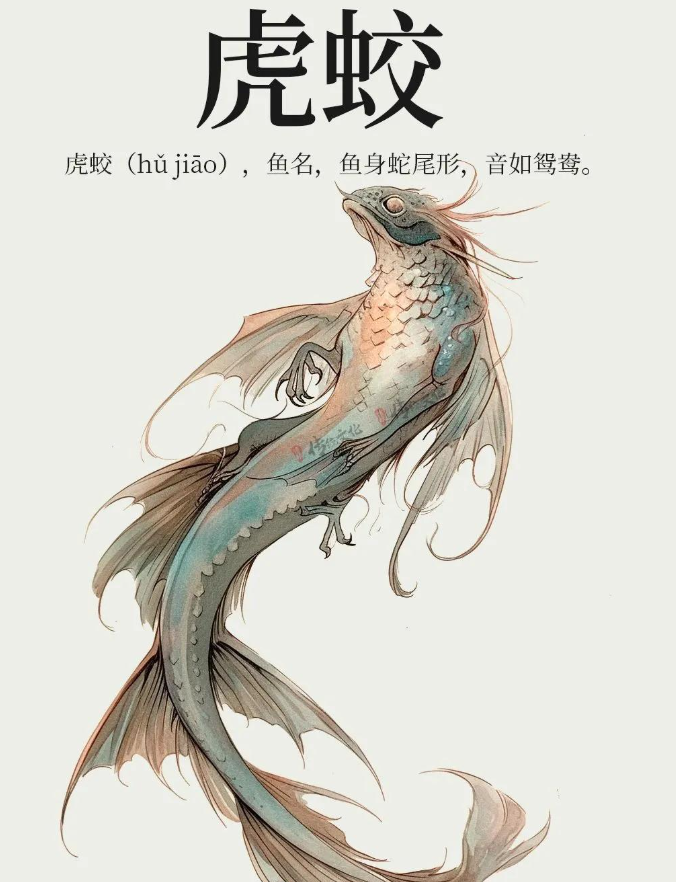

长江流域出土的商代青铜器上,有“双角蛇形纹”,而且这实际上是古代先民对洪水的一种图腾化的表现形式。《山海经》中所描述的“虎蛟”其实稍微想一想就能明白,很可能就是人们熟知的扬子鳄。更有趣的是,它夜晚双眼反光的这个特点,居然逐渐被神化成了“龙目射金光”这样奇特的景象。

这种认知惯性直至今日仍在发挥作用;在2023年的重庆山洪事件中,那被冲垮的输油管,在湍急的水流中不停扭动,竟然还被描绘成“恶蛟现世”。

(五)科技解谜:从玄学到粒子尺度的真相

当三维地震成像技术扫描江底的时候,传说中“蛟龙巢穴”现出了原形——一组深度达到80米的喀斯特溶洞群,而且暴雨时水流冲击洞壁所产生的次声波频率(19Hz),其实恰好与人类恐惧情绪产生了共振。

卫星遥感数据更为惊人地颠覆了我们的认知:在98年洪水期间,长江中下游总共出现了589处巨型漩涡,而且其中有87%是由江底的暗礁与水流的夹角所形成的,它的旋转模式与“龙卷水”几乎是一模一样的。

科学正用微米级精度,重写千年神话的注脚。

敬畏的双重维度:神话不死,科学永生

当禁渔之后的江豚群,在穿越南京长江大桥的时候;它们的身影,倒映在了桥体的传感器阵列之上。实时的水文数据,与魏晋时期的“走蛟”文献在云端相互遇见。

这或许是最为具有隐喻意味的时刻,我们不再需用虚构的蛟龙去解释洪水,而且那些曾被误读的传说,已然成为深深刻进民族基因里的生态预警系统。

从浮木到江豚;从雷暴到次声波。每一次“祛魅”都在证明——科学从未杀死神秘,它只是为敬畏找到了更坚实的支点。

长江依旧奔涌,带着古老传说,以及那仿佛有着神秘力量的粒子探测器的双重叙事,向着那真实与想象相互交织的入海口,浩浩荡荡地前行着。

愚昧无知!

这就是典型的解释不了强行解释