引言:

1907年,一个名叫粟裕的男孩出生在湖南会同。17岁那年,怀揣革命理想的他毅然离开家乡,从此踏上了为国为民的征程。作为新中国开国大将,他指挥过千军万马,创造了百战百胜的战绩,被毛主席誉为"第一功臣"。然而,让人唏嘘的是,这位战功赫赫的将军,从1924年离家到1984年去世的整整60年里,竟然未能重返故里。新中国成立后,他曾多次想要回乡,却因各种原因未能如愿。直到生命的最后时刻,他也只能通过老部下带回的照片,在病榻上与故乡作最后的告别。这究竟是怎样的无奈,让一位开国大将始终未能圆这个小小的还乡梦?

大纲:

一、少年粟裕与革命之路

富裕家庭出身背景

17岁毅然离家投身革命

父子永别,确立革命理想

二、战争年代的思乡之苦

加入中国共产党,屡立战功

抗日战争期间与家中短暂联系

解放战争时期的卓越贡献

三、解放后错失的归乡机会

1951年因匪患问题放弃回乡

1954年担任总参谋长工作繁忙

1959年路过湖南却未能回乡

四、未竟的还乡梦

晚年身患重病仍念念不忘故乡

中央派张震代为回乡拍照

临终前透过照片最后望乡,遗憾离世

粟裕17岁离开家乡,解放后有机会回家,为何直到去世都能没还乡?

1907年,一个名叫粟裕的男孩出生在湖南会同。17岁那年,怀揣革命理想的他毅然离开家乡,从此踏上了为国为民的征程。作为新中国开国大将,他指挥过千军万马,创造了百战百胜的战绩,被毛主席誉为"第一功臣"。然而,让人唏嘘的是,这位战功赫赫的将军,从1924年离家到1984年去世的整整60年里,竟然未能重返故里。新中国成立后,他曾多次想要回乡,却因各种原因未能如愿。直到生命的最后时刻,他也只能通过老部下带回的照片,在病榻上与故乡作最后的告别。这究竟是怎样的无奈,让一位开国大将始终未能圆这个小小的还乡梦?

少年离家 踏上革命路

在二十世纪初期的湖南会同,粟裕的家庭在当地算得上殷实富足。他的父亲虽是一位落第秀才,却精于经商,将祖辈留下的产业经营得有声有色。

1907年8月10日,粟裕降生在这个富裕之家。在那个战乱频仍的年代,大多数革命志士都是因贫苦出身而走上革命道路,但粟裕却打破了这个常规。

父亲希望他能继承家业,常常让他练习算盘、整理账目。可是这个时代的中国,内忧外患,民不聊生,年少的粟裕对这种单纯的经商生活产生了强烈的抵触。

在那个风雨飘摇的年代,粟裕接触到了进步思想,他的眼界逐渐开阔,胸中燃起了救国救民的宏大抱负。家庭安逸的生活与他内心的革命理想形成了巨大反差。

1924年,17岁的粟裕作出了一个重要决定:报考湖南省立第二师范。为避免父亲阻拦,他选择了悄然离家。

在前往常德的路上,粟裕发现盘缠不足,无法支撑到目的地。但革命的信念让他无所畏惧,他给家里写了一封信,表明即使要讨饭也要继续前行。

这份坚定打动了父亲。老人不仅派人将他接回,还为他准备了充足的盘缠,并设宴为他践行。这一别,竟成永诀。

粟裕离开不久,父亲便与世长辞。这个打击没有阻止粟裕前进的步伐,反而让他更加坚定了为革命奋斗的决心。从此,他心中的"家"不再是那个小院,而是整个中华大地。

在这片土地上,他将书写属于自己的传奇。这个来自湘西的少年,即将在中国革命史上留下浓墨重彩的一笔。

此时的粟裕还不知道,这一离开竟是一生。而他的人生,也将在革命的道路上掀开崭新的一页。

战火纷飞 家国两难断

1927年6月,粟裕正式加入中国共产党,迈出了革命生涯的重要一步。在那个风云变幻的年代,他参加了南昌起义和湘南起义,随后上了井冈山。

军事才能的展现如同破土而出的春笋,粟裕在红军时期战功赫赫。从一名普通战士到营长,再到省军区司令员、省委组织部长,他用实际行动证明了自己的能力。

在井冈山时期,战友萧克路过会同,想到了粟裕远在家乡的亲人。萧克派人专程寻访粟裕的家人,向老母亲传递了儿子安好的消息。至此,粟裕已经离家整整11年。

战争年代里,国难当头,革命事业艰难前行。粟裕带领部队在各条战线上奋勇杀敌,为革命事业贡献力量。

1941年,"皖南事变"爆发前,粟裕曾短暂与家中取得联系。但事变发生后,国民党反动派的围剿使得国共关系陷入紧张,这条与家乡的联系又被迫中断。

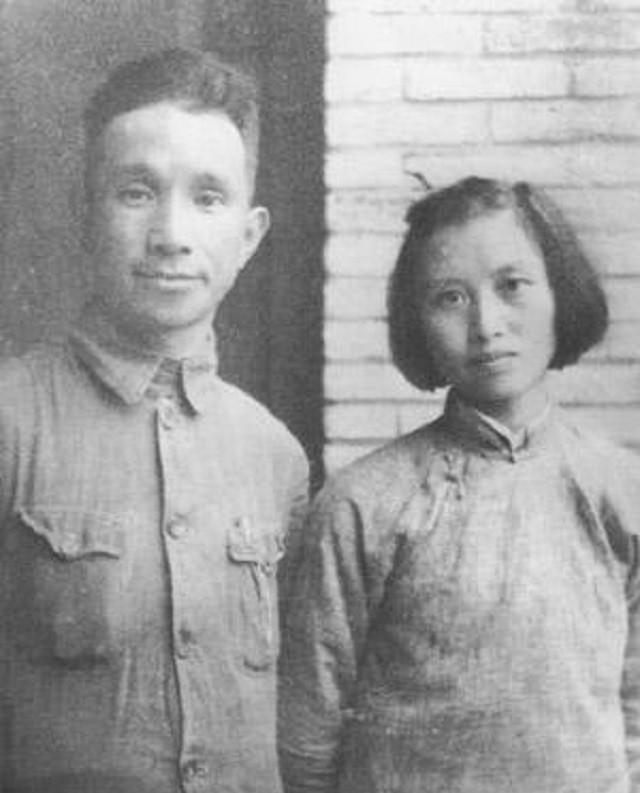

同年年底,粟裕迎娶了爱妻楚青。这本该是人生一大喜事,可战争的阴云遮蔽了与家人分享喜悦的机会。

抗日战争期间,粟裕率领新四军第一师在苏中地区与日军展开激战。他指挥部队重创日军和伪军,为保卫根据地立下赫赫战功。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,抗日战争取得最终胜利。然而和平的曙光刚刚显现,蒋介石又发动了内战,中国大地再次陷入战火。

解放战争爆发后,粟裕率领华东野战军发起了一系列重大战役。宿北战役、鲁南战役、莱芜战役、泰蒙战役、孟良崮战役,一场场胜利接踵而至。

1947年5月,粟裕指挥部队歼灭了号称"国民党王牌军"的整编第74师,进一步巩固了革命根据地的地位。这些年里,革命事业的重担压在肩上,思乡之情只能深深埋在心底。

战争的年代里,一次次的胜利让粟裕成为了军事指挥上的"战神"。可是越是战功显赫,他与家乡的距离似乎就越远。

在枪林弹雨中,在征战四方时,粟裕始终把革命事业放在首位。那个离家时的倔强少年,已经成长为一位叱咤风云的军事统帅。战争的洪流推动着历史前进,也推动着他离家乡越来越远。

还乡之路 几度错过缘

1949年10月1日,新中国成立,粟裕被授予开国大将军衔。这位战功赫赫的将军终于有了回乡探亲的机会,却在1951年遭遇了第一次遗憾。

当时湖南会同一带仍有土匪活动猖獗,地方治安状况不稳定。上级组织考虑到粟裕的身份特殊,担心其安全受到威胁,劝说他暂缓回乡计划。

1954年,粟裕被任命为中国人民解放军总参谋长,这是军队中仅次于国防部长的重要职务。新的工作责任重大,军队建设、国防现代化等任务接踵而至,让他无暇分身。

担任总参谋长期间,全军正处于整编改制的关键时期。粟裕每天都要处理大量军务,主持各种重要会议,指导部队建设和训练工作。

1959年,粟裕因公务路过湖南,本想抽空回会同看看。可是当时正值大跃进时期,各地工作千头万绪,他不得不放弃了这次机会。

粟裕虽然没能亲自回乡,但他一直通过各种渠道关心着家乡的发展。他多次向中央反映会同地区的情况,为家乡的建设发展出谋划策。

在"文化大革命"期间,粟裕受到冲击,被下放到江西。这段特殊时期,回乡的愿望更是无法实现。

1975年,粟裕重回工作岗位,被任命为中央军委委员、国防部副部长。年事已高的他,仍然为军队建设和国防现代化奔波操劳。

1978年,改革开放的春风吹遍神州大地。粟裕为推动军队改革和建设,主持制定了一系列重要文件,工作更加繁忙。

时光飞逝,一晃就到了八十年代。年迈的粟裕身体状况每况愈下,但他始终惦记着那个魂牵梦绕的家乡。

1983年,已经卧病在床的粟裕向中央提出了最后一次回乡的请求。组织上考虑到他的身体状况,建议由他人代为回乡探访。

在这漫长的岁月里,家乡的模样在粟裕的记忆中始终停留在17岁那年。那个怀着满腔热血离开家乡的少年,如今已是两鬓斑白的老人。

每一次错过的机会,都让这位开国大将与故乡之间的距离更远一些。时代的洪流推动着国家向前发展,却也带走了他与家乡重逢的机会。

英魂长眠 故土难归人

1984年2月5日,粟裕在北京医院病逝,享年77岁。这位战功赫赫的开国大将,直到生命的最后一刻都未能重返故里。

临终前几天,粟裕的老部下从会同带回了一些家乡的照片。躺在病床上的老将军,通过这些泛黄的照片看到了家乡的山山水水。

粟裕的遗体告别仪式在八宝山革命公墓举行,数以万计的军民前来送别。那一天,远在湖南会同的乡亲们得知这个消息,自发在家乡为这位功勋卓著的将军举行了追思活动。

按照粟裕生前的遗愿,他的骨灰被安葬在江苏泰州的将军山上。这里曾是他指挥作战的地方,也是他战功赫赫的见证。

将军山上,粟裕将军纪念馆巍然矗立。馆内陈列着他戎马一生的历史图片和实物,诉说着这位传奇将领的丰功伟绩。

会同县为了纪念这位功勋卓著的乡贤,在县城修建了粟裕将军纪念馆。馆内珍藏着粟裕将军的手迹、照片和生平事迹资料。

每年清明时节,会同的乡亲们都会来到纪念馆,祭奠这位从未能回乡的将军。他们用这种方式,表达对这位家乡骄傲的敬意。

粟裕的故居至今仍在会同县城保存完好。这座老宅见证了少年粟裕的成长,也见证了他为革命事业离家的决心。

2007年,为纪念粟裕诞辰100周年,会同县举行了隆重的纪念活动。来自全国各地的军政要员和粟裕的亲友齐聚一堂,缅怀这位功勋卓著的将军。

在泰州将军山,每年都有无数群众前来瞻仰。他们在这里追忆粟裕将军的丰功伟绩,感受他那份为国为民的赤诚之心。

粟裕将军虽然未能在有生之年重返故里,但他的精神永远留在了家乡人民的心中。他的事迹被编入乡土教材,代代相传。

这位开国大将用生命诠释了"家国情怀"的真正含义。他把对家乡的思念融入了对祖国的忠诚,把个人的小家融入了民族的大家。

在历史的长河中,粟裕将军的故事永远定格在那个离家的清晨。而今,英雄已逝,但他的精神永远活在中国人民的心中。