唐武德四年(621年)五月初一,时为秦王的李世民与窦建德对峙于虎牢关下。虽然夏军被堵在关下长达月余,士气有些低落,但毕竟有十多倍的兵力优势,所以唐军将佐幕僚们满脑子琢磨的都是阴谋诡计,都是怎么以弱胜强。正讨论得热火朝天呢,突然听见有人嗷的狼嚎了一声,然后就见一骑绝尘向敌军驰去,那样子怎么看都像极了阵前投敌……

只不过,那道身影怎么看起来很像是秦王?

卧漕!还真是秦王!

这他母亲的还琢磨个屁啊!这位小爷(时年23岁)要是有个三长两短,大伙的脑袋可就要跟脖子say goodbye喽。于是唐军也豁出去了,乱糟糟的跟在那个愣头青王爷的屁股后头一通乱砍乱杀,居然杀得夏军大溃,还生擒了窦建德。

反正李世民打仗,就是这么离谱。历代军功之最,莫过于先登、陷阵、斩将、夺旗——除了第一个,这厮好像全干过,而且干过不止一回。都快50岁了亲征高句丽,事先信誓旦旦的向部下保证绝不抽疯,大伙才心惊胆战的允许他上阵指挥。谁知厮杀一起,这个戎马半生的马上皇帝就再也控制不住血脉的召唤,又撒着欢的冲到最前边去收割人头。话说在此战中薛仁贵一举成名,从个大头兵直升为从五品的游击将军、果毅都尉,凭啥?就凭这货冲得比太宗皇帝还猛,吸引了敌军的大部分火力,其功说是挽救了大唐亦不为过。所以连升好几级算啥?封个王都不一定会全员反对。

更绝的是,李世民成天把自己当大头兵使唤,可几十年下来仍然活蹦乱跳,连个大点的皮外伤都沾着过。这就让人不知该感叹他的运气好还是甲好,更让半岛上的棒棒看不过眼,干脆发挥祖传艺能YY说这厮被英雄无敌的高勾骊大将射瞎了一只眼睛,成了独眼龙。

所以我一向看不起棒棒更甚于三哥。因为棒棒只是嘴炮王者,相较而言三哥还是有些实干精神的。比如我们英明无比的文武大圣大广孝皇帝,就可能是栽在了三哥的手里。

咋回事?贞观二十二年(公元648年)王玄策灭中天竺帝那伏帝国,带回长安一大堆俘虏。其中有个叫那罗迩婆婆寐的胡僧,自称两百岁,有长生之术。此时的李世民年老多病,就令其制作丹药服用,“遂致暴疾不救”(《旧唐书·卷十四·本纪第十四》)。

当然这事存疑,很多人不认同。但如果真有这码事,那窦建德、王世充、李密等乱世枭雄乃至于大帝他爹、他兄弟做梦都想干的事,结果让一个胡僧一通瞎忽悠就给干成了,你说三哥厉害不厉害?

其实历史上的那些皇帝到底是咋死的,史书上大体都能给出个比较体面的说法,至于真假就很难说了。毕竟史书这玩意都是史官写的,而史官嘛,到底还带个官字不是?体制里边的人,有时说真话还是瞎掰扯,自己根本说了不算。

而史上皇帝死因最经不起推敲的,恐怕就是明朝了——十六帝中明明白白就死得不明不白的即有6人,算上fei正常死亡的恐怕要接近10人,这就非常非常的不正常了。

01明朝十六帝中,老寿星当属开山老怪朱元璋,活到了71。荣获亚军的是65岁的永乐大帝朱棣,季军是61岁而终的嘉靖皇帝朱厚熜——这也是朱家皇帝中活过60岁的全部了。再往后,50+寿命段唯有一棵独苗朱翊钧(58岁),40+寿命段的也只有朱高炽(48岁)和朱见深(41岁);剩下的统统崩殂于青壮之时,如死在38岁的朱祁镇和朱常洛,36岁的朱佑樘和朱载坖,34岁的朱由检和31岁的朱厚照;朱祁钰(29岁)、朱允炆(25岁)、朱由校(23岁)干脆就没熬过而立之年。

这就导致明帝的平均寿命仅止于42岁,在隋唐以来历代大朝中算是非常低的。像唐朝皇帝虽然经常被莫名其妙的人弄没,均命也有48岁;两宋的赵家皇帝疑似有心脑血管疾病的遗传基因,南宋末代三帝更是连续在穿开裆裤的年纪就死于非命,平均寿命仍能强拉到47岁;清朝要是从后金算起国祚长达296年,却只传承12帝,人均能活到53岁;只有最喜欢自家人嘎嘎乱杀的蒙古人,才98年就一口气传了11帝,导致人均寿命只有34岁,这才让明朝避免了叨陪末座的尴尬。

事出反常必有妖。

按照正史——甭管是清人编的《明史》还是明人搞的《实录》,明朝十六帝中唯一死得不明不白的只有朱允炆。比如在《明史》和《明太宗实录》里,燕军一入城小朱就把宫殿和自己全家给点着了,他四叔跑过来嚎了几嗓子、挤了几滴泪后,就忙不迭的“遣中使出帝后尸于火中”,似乎朱允炆已经死定了。可回头又说“宫中火起,帝不知所终”(《明史·卷四·本纪第四》),好像这厮又没死。而且此后隔三差五就有人跳出来自称朱允炆,或者发现其活动的踪迹,朱四叔也挖地三尺到处找,连七下西洋都能跟这破事扯上关系。

其实诸多明帝离奇死亡事件中,朱允炆是死是活反倒是最不重要的。为啥?遍数历朝,谁家要是没出过这种自相残杀的烂糟事,反倒要让人感到奇怪了。而且成王败寇嘛,坐在龙椅上的朱允炆很重要,被掀下去后就一点也不重要了。除了朱棣,谁在乎他是死是活,难道还指望这厮东山再起整一出“反靖难”来?顶多算个八卦谈资罢了。

但其他人就不一样了。

洪武三十一年(1398年)闰五月初十朱元璋驾B于应天皇宫(今南京故宫),这谁也挑不出毛病;永乐二十二年(1424年)七月十八日朱棣病逝于北伐回京途中,争议倒是有点。只不过争的是他去世所在的那个榆木川,到底在河北还是内蒙。至于说有人动手脚,那是想都没人想——开国二祖即便虎老雄风犹在,谁敢呲牙?

洪熙元年(1425年)五月的朱高炽之死,问题就比较大了。大胖从小身体就不好,还瘸了脚,活不长不奇怪。但皇帝才当了九个月就噶了,多少有些意外,而且死因很可能并非史书中含含糊糊的一句“帝不豫”那么简单。

孝宗朝的太常寺少卿陆釴曾参与编纂《宪宗实录》,算是当时著名的史学家,对皇家里的那点事还是比较了解的。他在谈及朱高炽之死时说其得的是“阴症”,在当时属于无药可医,故此有妄图幸进之辈竞献“金石之方”。大胖服之,遂噶。

而朱瞻基下毒弑父之说,也是因此而来的。不过依据只是这位后来的宣宗皇帝因政见、性格等原因发的一些牢骚,并无实际依据。

当然关于大胖死因更可信的说法,还是纵欲过度。话说因为不受老爹待见,大胖的前半生可谓是活得战战兢兢、窝囊至极。等那个霸王龙老爹一挂、自己登基为天下至尊,再也没人管得着了以后,那还不浪到飞起?

尤其是大胖极嗜女色。只可惜前四十多年在高压下不能尽兴,现在想好好补偿犒劳下自己,也算情有可原。所以当上皇帝的头几个月里,他就像只勤劳的小蜜蜂整日流连在后宫,颇有“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的架势。可问题是老这么整铁打的身子也要榨干了,更何况大胖身体还不好,所以只能拿虎狼之药顶着,顶着顶着就顶病了。

翰林侍读李时勉看不下去了,就上疏劝他“谨嗜欲”。谁知大胖不光人浪,脸皮还薄,恼羞成怒下令人当场打断老李三根肋骨,后来又活活把自己气死了:

“仁宗怒甚,召至便殿,对不屈。命武士扑以金瓜,胁折者三,曳出几死……仁宗大渐,谓夏原吉曰:‘时勉廷辱我。’言已,勃然怒,原吉慰解之。其夕,帝崩。”(《明史·卷一百六十三·列传第五十一》)

呵,仁宗。

02朱瞻基死得好像没啥毛病。但从他以后,毛病就越来越多了。

比如朱祁钰。景泰八年(1457年)正月初,朝中突然传出皇帝重病的消息,又因皇储缺位,一时间人心惶惶。所幸十六日时内宫传来消息,说朱祁钰恢复了健康,次日就能上朝议事。谁知就在当夜便爆发了夺门之变,朱祁镇复B,朱祁钰成了过期皇帝。

朱祁镇复位后,曾说过“弟弟好矣,吃粥矣,事固无预弟弟,小人坏之耳”,闻言“诸臣默然”(《复B录·上卷》)。二月初一他又下诏废朱祁钰为郕王,软禁于西内永安宫。然而不到二十天后(二月十九日),就“王薨于西宫”(《明史·卷十一·本纪第十一》),说没就没了。

因此朱祁钰之死,没鬼才有鬼!

所以终明一朝乃至此后数百年,关于朱祁钰的死因都众说纷纭,其中比较靠谱的说法是被活活勒死的——还是那位明宫“万事通”陆釴率先披露,是宦官蒋安奉命将已经病愈得活蹦乱跳的朱祁钰勒死,以绝后患。明末清初的考据史学家査继佐收集的资料佐证了这一观点,而且内容进一步丰富:

“是月十有九日,郕王病己愈。太监蒋安希旨,以帛扼杀王,报郕王薨。”(《罪惟录·卷八》)

300多年后的那个爱管闲事的乾隆皇帝还就此事插了一腿。在其重修景泰陵并立碑亲笔题词时,他写下了一句“子亦随死,终于杀,礼西山,实所自取耳”,侧面证实了朱祁钰确实死于非命。

清继于明,掌握了大量第一手的文献资料。所以人家皇帝说的,肯定比我们瞎猜靠谱百倍。

朱祁钰之后,明帝中依次挂掉的分别是朱祁镇、朱见深和朱佑樘。这祖孙三代是明帝中少有的死得明明白白而且还“连号”的例子——朱祁镇死于脚气病,也就是维生素B1缺乏症;朱见深是情深不寿,万贵妃一死便自言“万侍长去了,我亦将去矣”(《万历野获编·卷三》);朱佑樘天生体弱,一直是个病秧子,死因据说是患热病后食瓜所致。

这在今天统统都属于“医疗事故”,但在那个年头就简直正常得不能再正常了。

从朱瞻基起,六代明帝中只有朱见深活过40岁。这大概也是大明国势日衰的原因之一,也为此后各种皇帝的离奇死亡,算是埋下了一个重要的伏笔。

03在朱佑樘之前,明帝挂得大体正常,就算死得蹊跷的,大体也是皇家内部的腌臜事。当然这一点都稀奇,历朝历代都是一个熊样。

但从朱厚照开始,事情就越来越离谱了。

正德十六年(1521年)三月十四日,朱厚照驾B于豹房,享年才31岁。死因呢?据说是头一年南下平宁王朱宸濠之叛,归途在清江浦泛舟捕鱼时不慎落水,从此久治不愈,终于在半年后挂掉。

这就离了大谱。

清江浦在哪?今天的江苏淮安。朱厚照落水是在什么时候?头年的九月十二日,换算成公历就是十月中旬——现在的淮安这个季节的平均气温在20度上下,正德年间还没小冰河,也冷不到哪儿去。你现在把一个人扔到水里扑腾半天再捞出来,如果是像朱高炽、朱佑樘那样的病秧子,再受点惊吓,生病并不奇怪。可问题是,朱厚照是什么人?

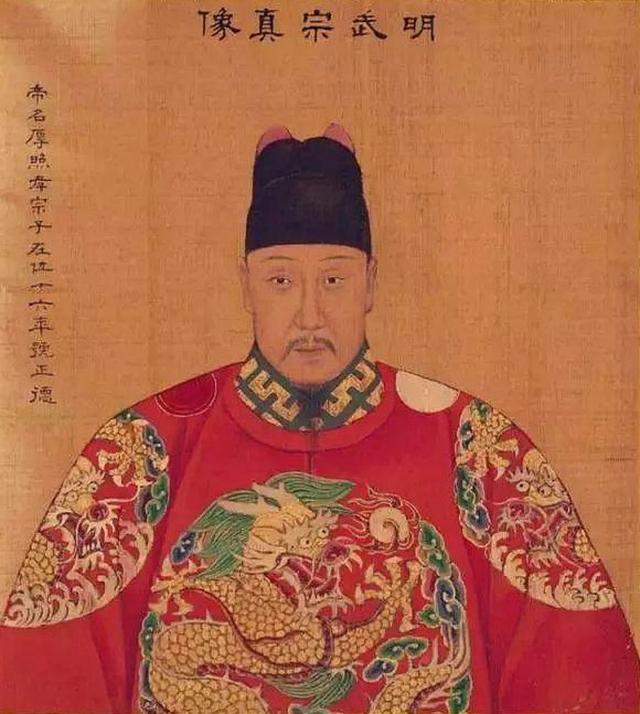

那可是从朱高炽到朱由检的历代明帝中,对武功之热衷、对武事之亲力亲为最类开国二祖的,而且没有之一,要不人家的庙号咋叫“武宗”?

而且小照照吃嘛嘛香,身体倍棒,就连故意把他的画像弄成尖嘴猴腮的短命鬼模样的士大夫也不得不承认这一点:

“自宣府抵西陲,往返数千里,上乘马,腰弓矢,冲风雪,备历险厄,有司具辇以随,也不御。阉寺从者多病惫弗支,而上不以为劳也。”(《明武宗实录·卷一百七十·正德十四年》)

朱厚照在15年的在位期间,曾北击鞑靼、南平宁乱,先后四次巡边,敢顶风冒雪策马奔驰数千里还跟没事人似的,最远跑到了陕西榆林。而且很可能在应州大捷中亲手斩杀鞑靼骑兵一名,能把皇帝当得这么猛,终明一朝除了朱棣也就是朱厚照了,连朱元璋都差了点意思

你说这样的皇帝是个被酒色掏空了身子、落次水就能一命呜呼的痨病鬼,谁信?反正我是不信的,而且坚定的认为这厮就是被人整死的。比如从河里捞出来后得了点小感冒,然后太医就给药里加了点料,导致他缠绵病榻,久医不治,最终一命呜呼。

别以为太医就跟皇帝一条心,人家本质上也算是士大夫的。

下一个挂的,是朱厚熜。

要说大明皇帝里边死得最没争议的,没准朱厚熜还得排在开国二祖之前。为啥?那老两位是心太狠、手太黑,可以震慑天下使得无人敢起二心,但没法排除有人被逼上绝路铤而走险。但朱厚熜不一样,论胸襟、谋略、眼光之类的大智慧,他能被朱元璋和朱棣甩出八条街,可要比小聪明,尤其是权谋手段,别说大明朝了,历朝历代都没几个能跟这厮比的。

所以想整死朱厚熜,还不如找根绳子勒死自己来得利索。所以他的死因没啥可争议的,顶多是自然病死还是重金属服用过量中毒——那也是自己作的。

再下一个,是朱载坖。跟粘上毛比猴还精的老爹比,这货的智商看上去像个原始人。但也正因为如此,可没人舍得他死。所以在朱载坖病危期间,高拱、张居正等重臣急得团团乱转,简直比伺候自己亲爹还上心,一边忙着到处寻医问药,一边苦劝皇帝清心寡欲(朱载坖得的是“色痨”)。可问题是据说这位有着后宫小蜜蜂“美誉”的皇帝陛下都有出气没进气了,还偷偷摸摸的临幸了一个宫女,这就是神仙也难救了。

有人说,要是朱载坖多活十年,就能给大明续命百年;要是他能再撑过二十年,没准大明能熬到洋毛的坚船利炮。这种说法当然有点夸张,但逻辑是大差不差的。

万历皇帝朱翊钧死得也没啥争议,而且想争议都没处争议去——这厮把自己关在大内几十年,谁都不见。即便亲近如内阁辅臣,大多都搞不清他们主子的高矮胖瘦,想下手都未必能找准正主……

然后事情就开始不对头了。

我们都知道晚明三大疑案即梃击案、红丸案、移宫案都跟朱常洛有关,他也因在泰昌元年(1620年)八月初一登基,九月初一就暴毙而成为明朝在位最短的皇帝,而且被人搞死的证据最为确凿。

在当时的大明,内朝有帝后(郑贵妃)之争,外朝的清流与阉党亦现雏形,朝廷与边塞新兴军阀集团(尽管也是文官和宦官主导)的争端渐趋激烈化。在朱翊钧当了几十年甩手掌柜之后,各方势力对新帝均满怀期待,但都盼着他站在自己这边,至少也别一屁股坐到对面去。

结果朱常洛让所有人都失望了。

在短短的一个月时间里,朱常洛就干了三件事——一曰废矿税,这就彻底得罪了阉党;二曰饷边防,这又惹毛了清流士大夫;三曰补官缺,这倒没啥。可问题是他重新启用的官员,要么大多是叶向高,邹元标这样的东林党或袁可立等与东林党政见类似者,要么是因上疏立储获罪和为矿税等获罪者,这又把既得利益的士大夫和阉党再得罪了一遍。

都知道朱常洛死于红丸,而红丸为鸿胪寺丞李可灼所献,内阁首辅方从哲批准。但那几枚红丸到底出自谁手,朱常洛最后服用的到底是不是最初的红丸,又有谁知道呢?

反正,当时大明朝野内的兖兖诸公,都是嫌疑犯。

继位的朱由校也没好哪去。天启五年(1625年)五月十八日,他在西苑游船时落水,受惊吓染病。兵部尚书霍维华(阉党)献“仙药”,朱由校服用后得了肿胀病,开始卧床不起,两年后驾B。

又是落水,又是仙药,简直是集明帝离奇死亡之大成,又让我们感到如此的熟悉,不死才怪。

最后一个朱由检自挂煤山,就没啥好说的了。

04明朝十六帝中,朱元璋、朱棣、朱瞻基、朱祁镇、朱见深、朱佑樘、朱翊钧算是自然死亡,没啥说的;朱允炆(自焚)、朱高炽(纵欲)、朱厚熜(服丹)、朱载坖(纵欲)、朱由检(自尽)均是或疑似fei正常死亡,但疑问不大,基本都是自己作的;而朱祁钰、朱厚照、朱常洛和朱由校死得就比较离奇了,大概率是被人弄死的。

一个王朝四分之一的皇帝被人弄死,这就太不正常了。

谁弄的?这在当时可能不是个谜,两三百年后的清人比如弘历可能也知道。但人家都不说,只是各种暗示,难免让五六百年后的我们一头雾水。

具体到凶手个体很难说,但要把范围扩大到某个群体,就没啥难度了。至于他们为啥要这么干,理由简直就是明摆着的。

简单说,就是朱家自己作的。

我们知道,任一王朝的建立以及能够长期稳定的存在,光靠一个皇帝是无法做到的。他必须与一个或多个大势力组成利益共同体,才能控制局面,才能一言九鼎。否则就像秦、隋——一旦强人不再或不强,转瞬间就得灰飞烟灭。

西汉开始指望勋贵和宗室,但很快发现这帮人根本靠不住,果断转向与国戚、即妻族结盟,后来的东汉也走上了这条老路。两汉专为国丈和国舅而设的“大将军”一职,位在诸臣之上,堪称摄政王。尽管历代大将军普遍声名不佳,但不可否认的是人家是真的护主,基本没啥太大的野心。就算是跋扈将军梁冀敢毒杀汉质帝刘缵,但也没想过自己去坐那把椅子,最终还不是换了个姓刘的上去?

唐朝得国靠的是关陇军事贵族,所以终唐一朝先干山东士族,中干安史叛军,到后来半瘫了还身残志坚的成天收拾河北三镇,为啥?因为这是关陇集团的根本利益所在,是立国之本。可以说大唐朝廷的敌人从来都不是突厥、吐蕃、回纥之类的外族,而是关东,具体就是是河北。这是那个时代最大的政治,啥说崩不得,就是死了也要干。

宋朝的基本盘是士大夫。所以姓赵的宁可外战百败,宁可成天往外送岁币、动辄称臣甚至认干爹,也得崇文抑武,否则自家的江山指定坐不住;再如清朝,人家起家靠的是满洲八旗和满蒙合一,所以咬牙瞪眼也得把这帮大爷捧着。后来大爷们捧废了,乾隆皇帝果断转向,弄出来个乾嘉新政,就是跟汉人士大夫结盟。这才有了曾李张左这晚清四大名臣,等于是生生的替大清续命了半个世纪。

那么朱家皇帝的合作伙伴是谁?武将?要么被朱元璋宰光了要么就被朱祁镇祸害没了,三品参将遇到七品御史都得下跪;文臣?别看都说明朝崇文抑武,事实上宰相都被老朱给废掉了,内阁首辅见皇帝都得五体投地,跟“我大清”的奴才无异;国戚?从朱元璋规定子孙只许娶小家小户的媳妇起,大明的国丈、国舅们就注定了毫无出息;你说百姓?先容我呵呵十分钟……

看来看去,貌似最跟大明皇帝贴心的,就剩下一群公公了……

朱元璋谁都不信,就信自己的子孙。可朱棣的一场婧难之后,自家亲戚就越看越像头号反贼。从朱瞻基起打算拉文官当盟友,但后者显然有更大的胃口,做梦都想重现两宋士大夫的荣光,这就得让姓朱的继续放权——就算没法再像从前那样可以君臣坐而论道,起码你也别让我成天跪着说话啊?

可姓朱的普遍很抠,总想把所有的权力都攥在自己手里,这个矛盾就无解了。

05明太祖朱元璋,堪称千古第一狠人,杀官如宰鸡,在位三十一年死在他刀下的官员超过十万——要知道明初的“公务员”编制加一块才三万出头,等于是被这位爷屠光了三遍不止。

而且甭管文的武的,元从还是后晋,只要不是朱家的崽儿,那就宰你没商量。

一帮死人或将死之人,除非造反,能耍什么花招?

朱棣不吝于杀官,也没少杀,但不像他爹那样酷爱搞斩草除根。朱老四最大的爱好是把大臣、尤其是重臣扔进诏狱去“冷静”,而且越是亲近的、重视的、信任的比如杨荣、杨士奇、金幼孜、夏元吉等辅臣干将,就越喜欢这么干,也不知道是什么怪癖。反正有个著名的冷笑话,说是永乐大帝想召集核心臣僚开个班子会,甭管是南京还是北京的宫廷里肯定凑不齐人。非要全员参会的话,那就只能去诏狱里开。

士大夫号称重荣辱甚于生命,但基本就是说说而已。你看永乐朝那么多名垂青史的名士贤臣,成天被皇帝虐成狗,有谁羞愤之下拿自己的命来抗议了?

你强他就弱,不服也得憋着,古今中外莫不如此。

只可惜自开国二祖之后,朱家皇帝里边就再没出过狠人。矬子里拔大个也就能拔出个朱厚熜,在左顺门外大板翻飞打烂了一堆文官的屁股,才不小心打死了十几个,就被骂了几百年。话说这要搁在朱重八、朱老四的年代,先别管有没有人敢这么嘚瑟,一旦有,想一人做事一人担都是奢望,抄家灭族斩草除根才是标配。要是“仅仅”落得个亲族男丁发配边疆、女眷充作官妓的下场,“滚滚长江东逝水”们都得感激涕零得高呼·皇恩浩荡、谢主隆恩了。

这个世界就是这么现实。

不过自朱棣之后百多年,历代明帝即便有fei正常死亡,基本也可以认定要么是自己作死,要么是皇族自相倾轧,跟外人没啥关系。为啥?一则是开国时的强横皇权余威犹存,二则是文官势力的发展壮大也需要时间,那为啥偏偏就是朱厚照这个倒霉蛋头一个挨刀?

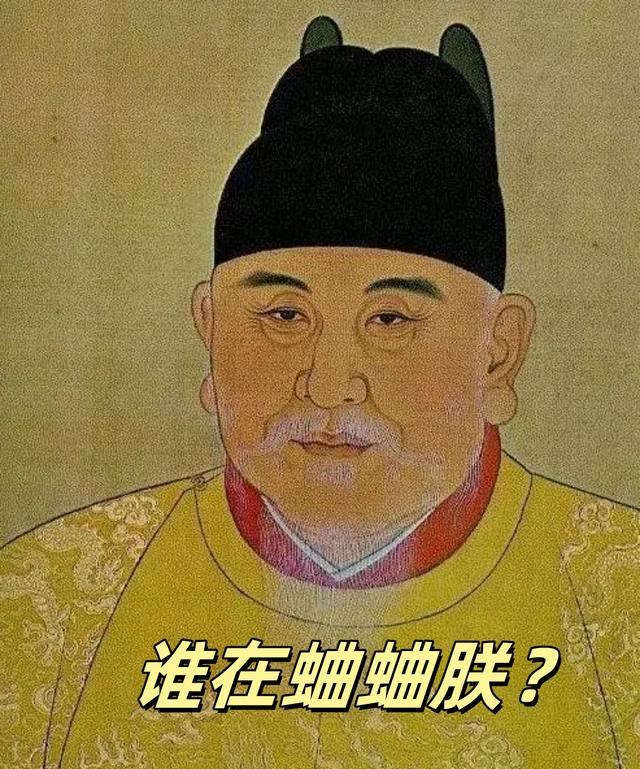

要怨,就得怨他爹。

我一直坚定的认为,明中期以后皇权日衰、国势愈颓的罪魁祸首,就是在很多人心目中名声极佳的明孝宗朱佑樘。若非后来有朱厚熜、朱翊钧这俩著名的“宅皇”跳出来狠狠打击几回文官的嚣张气焰,东林之祸弄不好会提前一百年上演,而大明恐怕等不到建贼和闯逆发育完全,就得提前下岗。

为啥?前边说过,明朝的立国之本,就是皇帝单干,谁都不靠。要么就是依靠强力横扫一切牛鬼蛇神,要么我没那么强,但也得斗下去。而且见谁斗谁,生命不息战斗不止。

反正就是生死看淡,不服就干——而这,才是个正经明帝的模样。

像是朱高炽、朱瞻基等据说跟文官关系非常好的皇帝,其实收拾起文官来照样干净利索;朱载坖呢,那是真傻,但架不住人家命好啊!偏偏赶上了高拱、张居正这俩怪胎,不但真忠,而且能力超强。唯独朱佑樘是个奇葩,奇葩到了什么程度?明史说“明有天下,传世十六,太祖、成祖而外,可称者仁宗、宣宗、孝宗而已”。为啥这么夸他?因为朱佑樘“明于任人”、“朝多君子”、“众正盈朝”,简单说就是他跟文官好得如胶似漆,合穿一条裤子都嫌肥。

当然文官们也投桃报李,把他吹捧成“三代以下,称贤主者,汉文帝、宋仁宗与我明之孝宗皇帝”。

这就离了大谱了。

朱佑樘要是生在宋朝还改姓了赵,那这么干非但没毛病还非常的政治正确;就算在明朝,要是他旗帜鲜明的宣布转变国策,像后来的清朝搞乾嘉新政重用汉官那样的正式与士大夫结盟,结果也不会差。可问题是他似乎就把与文官结好当成了自己的一个小癖好,然后呢?就不管了……

之后的朱厚照、朱厚熜、朱翊钧以及朱由校、朱由检哥俩,对文官一个比一个狠,甚至重新捡起了开国二祖的刀子,杀了个人头滚滚,这谁受得了?

你们考虑过文官的感受吗?

就好比地主家的佃户,一开始一天就给两个糠窝窝,能把人饿死。后来一天多给了俩(仁宗、宣宗),虽然还是糠的但差不多也能吃个半饱了,佃户们感恩戴德,都夸主子是好人。等轮到朱佑樘当地主,突然就宣布每顿大鱼大肉不限量了,佃户不但吃得飞起,连带着把嘴也养刁了、心也吃野了。再等到新东家上位,别说大鱼大肉了,糠窝窝都不是四个只有俩,这谁受得了?

升米恩,斗米仇说的就是这个。

你要么一直给他吃窝窝,可以逐渐加点量,还不能多加,而且必须是糠的;要么让他尝到大鱼大肉的滋味了,就一直大鱼大肉下去,只能更好不能稍差。

尤其是对一个利益、阶层已经逐渐固化的王朝中期而言,这是至关重要的。一旦瞎搞,下场绝对好不了。

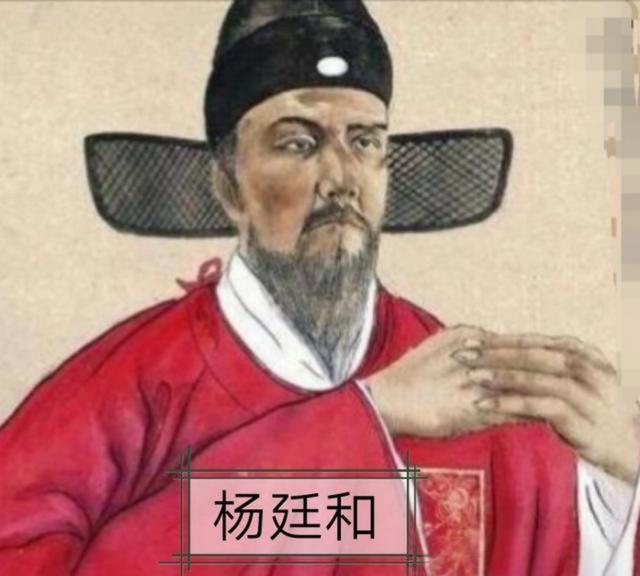

06因朱厚照生前无子,因此内阁首辅杨廷和与张太后商定,以兴献王朱祐杬之子朱厚熜承继大统。可问题是此时的朱厚熜尚在千里之外的封地安陆(今湖北钟祥),因此在其到京前的37天里,由杨廷和暂时摄政。

而老杨则一刻都没闲着,简直比陀螺还能转。在这短短的37年里,他干了许多大事,甚至可以说彻底的改变了明朝的国运。

具体说就是把朱厚照辛辛苦苦操持了15年的所谓“正德新政”统统废除。那啥是正德新政?简单说就是提高军队的地位,提拔新晋将官,设立军官学校,训练新军,扭转仁宣朝以来的崇文抑武的歪风邪气。

杨廷和要干的,就是裁的裁,遣的遣,杀的杀,贬的贬,反正就是把刚要直立起来的武人的腰杆再打弯下去,令其永世不得翻身。

可以说,这完全是一场政变。杨廷和就差站在京师城楼上吆喝——是我是我就是我,杀死那个狗皇帝的就是我了。

而对朱厚熜,已经有点飘了的老杨更是毫不客气,当头给了两记杀威棒。其一是直接给他拟了个年号叫“绍治”——何为绍治?《说文解字》有云:绍者,继也,即继承且紧密连续的意思。杨廷和想让朱厚熜继承的,肯定不是兴王朱祐杬的基业,想必也不会是刚被他全盘否定掉的朱厚照的·“荒唐”事业。大概率应该是暗示小朱向那位“体貌大臣,开广言路,节用爱人,休息乎无为”的孝宗皇帝学习,做个垂拱而治天下的“圣君”。

至于国家大事,都交给无论生前事还是身后名统统都伟光正得一塌糊涂的杨首辅就好了。

其二是你小子想登基,必须签字画押认朱佑樘为亲爹。而生父朱祐杬以及尚在人世的生母蒋氏则成了“皇叔父兴献大王”和“皇叔母兴献王妃”。

小朱直接原地爆炸,于是轰轰烈烈的大礼议事件爆发,延绵了20年之久,也导致本来就漏洞百出的大明君臣关系,再也没有了和解的可能。

而朱厚熜也从这一事件中发现了个奥秘,那就是士大夫也并非铁板一块。因为这帮家伙的格局、本事有限,改朝换代想都不敢想,就是想争权夺利。想要权力,从皇帝手里争、抢是一个办法,我主动给你,换取你忠心效劳,难道不是个更好的办法?

不就是拿根胡萝卜在你眼前吊着,偶尔让你啃上一口,多大点事?

所以整个嘉靖朝,各种奸佞层出不穷,如张璁、夏言、严嵩;费宏、翟銮、李时、徐阶等阁臣口碑也不咋地。不是朱厚熜喜欢重用奸臣,而是人家手段高明,擅于分化瓦解,把文官集团搞成了一团散沙。那些不屑于投靠皇帝或干脆就是投靠不上去的,自然要视那些异类为寇仇,称之为奸了。

其实把这帮玩意弄上去,没准比严嵩、严世藩更加不堪。都是一个池子里养出来的王八,谁又比谁清白到哪儿去?

但这种高端的玩法,也就朱厚熜玩得明白。剩下的,朱载坖是傻人有傻福,朱翊钧跟你老死不相往来,朱由校则拿魏忠贤当狗咬人……总之大明的君臣关系越来越差,彼此也越来越没耐心,再搞出些溺水、吃错药的剧情来,一点都不离奇。

所以等朱由检上来以后,甭管文武,无论贤愚,干砸了就杀,干好了也杀,不好不坏就贬就换。因为他爹和他哥身上发生的事情,史书里能瞎忽悠,但他是亲历者,啥都清楚。所以没准心里边愈发的佩服自家老祖——咱朱家的男人,就得十步杀一人,千里只独行。

反正就是干,而且单干,要么干翻所有人,要么被人干翻。

于是一切重回原点,直到这厮自挂煤山。

感觉明皇帝噶的有阴谋,事后皇帝也感觉不对,才不停设立特务机构,文官太可怕