声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

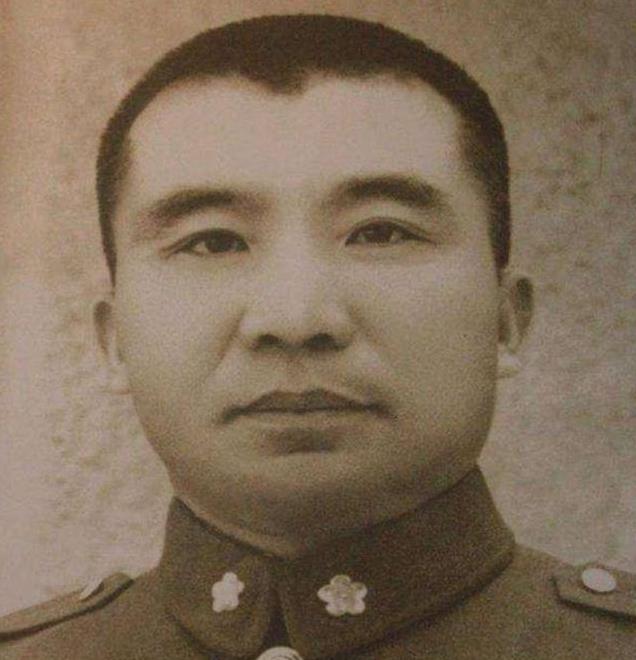

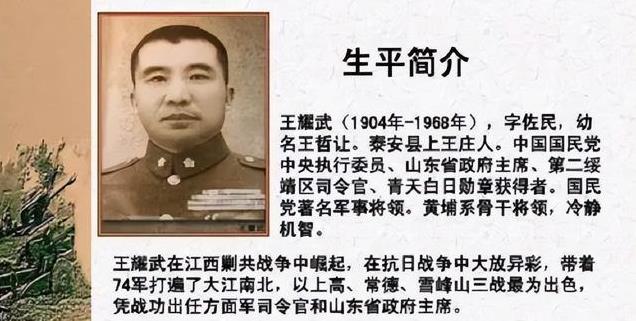

王耀武是个聪明人,但聪明人未必都有好结局。1948年,他坐在济南的指挥部里,手里拿着一份名单,名单上是200多个被关押的共产党人。

警察局长站在他面前,等着他的批示。

蒋介石的意思很明确:这些人不能留。

但王耀武沉思良久,最终提笔,将“密裁”二字划掉,改成了“全部放走”。

做完这个决定,他长叹一口气,仿佛一块大石头从心头落下。

这一刻,他不是单纯的国民党将领,而是一个为自己未来做打算的人。

为什么会这样呢?

1948年,解放战争进入了关键阶段。

济南,作为山东省会,战略地位极其重要。

王耀武是蒋介石手下少有的能打之人,他深知济南城的处境不妙。

北面的解放军已经压境,而南京的援军却迟迟不见踪影。

更糟糕的是,他自己也看不到这场战争的胜算。

南京方面画的大饼越来越大,承诺的援军却遥遥无期。

王耀武心里清楚,济南是守不住的,但蒋介石的命令已下,他只能硬着头皮死守。

回到济南后,他做的第一件事就是悄悄安排家人撤离。

消息很快传开,军中人心浮动。

毕竟,连司令的家眷都走了,谁还愿意死守?但王耀武对此毫不掩饰,他甚至对身边的秘书说:“我送走她们,是为了证明我自己会留下来。”然而,他自己信吗?

战局越来越紧张,解放军的包围圈一步步收缩。

王耀武再次飞往南京,亲自向蒋介石请求增援。

蒋介石拍着胸脯答应,甚至承诺调74师空运济南。

但现实是残酷的,最终空运来的兵力不过七个连,这对于整个济南战局来说,杯水车薪。

王耀武的希望彻底破灭,他知道,济南守不住了。

这时,警察局长第三次站到他面前,手里拿着那份名单——200多个共产党人,是否要执行枪决?王耀武盯着名单,沉默不语。

蒋介石的命令是明确的,战前肃清潜在威胁,但他却迟迟没有批准。

此刻,他心里已经有了答案。

他提笔改了批示,命令全部释放,并特别嘱咐:“不留市内,立即送出济南。”警察局长惊讶地看着他,试图劝说,但王耀武打断了他:“人各有志,没必要把事情做绝。”

这不是简单的仁慈,而是他为自己留下的最后一条生路。

9月16日,济南战役正式打响。

解放军发动猛烈进攻,城内守军节节败退。

蒋介石的电报一封封发来,催促王耀武死守济南,承诺援军“马上就到”。

但王耀武心里清楚,这些话不过是安慰罢了。

参谋长罗辛理更是直言:“我们只能靠自己。”

果然,徐州方向的援军始终没有出现。

解放军的攻势越来越猛,济南城墙被攻破,守军大量投降或被歼灭。

王耀武知道,自己必须做决定了。

投降?不甘心。

自杀?也不是他的风格。

他选择了第三条路——突围。

他带着两个营,趁夜色从北门突围。

为了迷惑解放军,他命令大部队继续抵抗,自己则带着四名卫兵换上百姓服装,混入难民之中,向青岛方向逃去。

这一路,他谨小慎微,甚至在路上向一名解放军战士问路。

对方毫无戒心,热情地指路,完全没有想到眼前这个衣衫褴褛的难民,竟然是国民党的高级将领。

可惜,计划再周密,也敌不过现实的戏弄。9月28日,王耀武逃到寿光县,最终被当地公安局识破身份,落入解放军之手。

他这一生征战四方,最终却倒在了自己曾经所看不起的“地方武装”手中。

新中国成立后,王耀武被关押在北京功德林战犯管理所。

在这里,他开始了另一种人生——学习、改造、反思。1959年,他成为第一批被特赦的战犯之一。

之后,他被安排在政协工作,直到1968年病逝。

一个曾经叱咤风云的国民党将领,最终在北京度过了余生。

有人说,王耀武是国民党里少有的“明白人”,他能打仗,也能看清局势。

但他终究没能改变自己的命运。

济南战役前,他放走的那200多人,或许是他人生中最正确的决定。

若非如此,他的结局可能就不是特赦,而是另一种更悲惨的下场。