张学良和杨虎城,这两个名字在中国近现代史上都占据着举足轻重的地位。他们是两位历史人物,身处不同的时代,走过不同的道路,但却都在中国的命运与变革中扮演了重要角色。很多人可能会认为,既然他们都属于中国近现代史上的英雄,纪念他们的方式应该大同小异。殊不知,张学良的墓地却安葬在远离故土的美国,而杨虎城的陵园则深藏在西安的土地上。这两座墓地的差异,不仅仅是地理位置上的不同,更折射出了中西文化对于英雄的不同理解和纪念方式。

张学良,曾经是中国东北的王者,那个曾经指挥抗日战争前线的东北王,历史上他因为西安事变成为了一个备受争议的人物。历史的潮流总是无情的,年老的张学良在中国的政治漩涡中被推来推去,最后选择了流亡。他在美国夏威夷度过了晚年,那个地方,绿草如茵,山清水秀,成了他与妻子赵一荻的最终归宿。

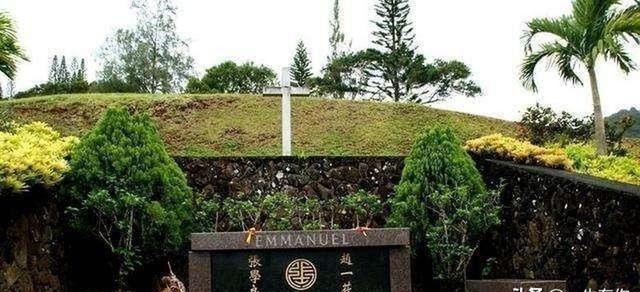

想象一下,张学良和赵一荻两个人就这么在夏威夷的神殿谷埋葬,身边是一片幽静的自然景观。那里的墓地,有着中国传统的建筑风格,也融入了浓厚的日本京都风格。你能从那片墓地中感受到一种宁静、安详的气氛。碑文上刻着一些宗教内容,强调着复活和信仰的主题。张学良的墓地并没有过多的豪华气派,也没有震天动地的雕塑,反而是那种低调、内敛的气氛,恰好反映出他晚年生活的低调与平和。这座墓地的存在,像是一种西方文化中的个性化纪念,讲究的是私人、私密的空间,给人一种深沉的思考。

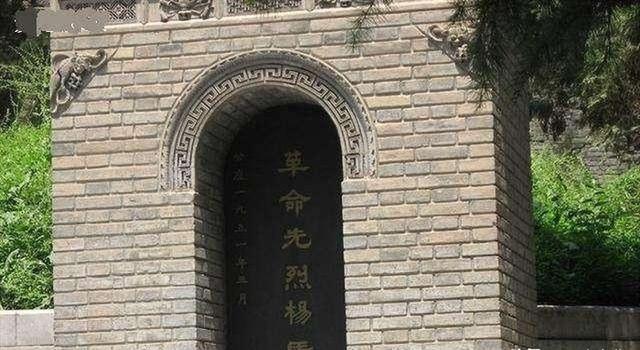

杨虎城的故事就截然不同杨虎城,这位中国抗日英雄和西安事变的关键人物,虽然遭遇了种种不公和迫害,但最终还是选择将自己的骨灰埋葬在故土。他的陵园位于西安,那个有着几千年历史的文化名城。杨虎城的陵园,不同于张学良墓的宁静和隐秘,给人的感觉是庄严、肃穆的。这座陵园有着雄伟的大门,上面金色的大字杨虎城将军陵园,象征着对英雄的崇高敬意。

看那石阶旁刻着千古功臣、民族英雄,还有那些汉白玉雕塑,简直就是昭示着不朽的民族气节。李伟站在陵园的入口,眼神中充满敬意。我觉得这种纪念方式更符合中国文化的传统,英雄的事迹应该让后人铭记在心,尤其是在这种历史悠久的地方,纪念方式更加体现了对集体记忆的尊重。

杨虎城的陵园内部没有像西方墓地那样的私人空间,更多的是一种公共的纪念场所。时常有前来拜祭的人群,手捧鲜花,表达着对英雄的怀念。这种集体的纪念方式,充满着浓厚的历史氛围,也让人感受到中国文化中对于英雄的尊敬与敬仰。这种形式,既是一种对历史的认同,也是一种对未来的警示。

在我看来,张学良和杨虎城的墓地虽然分别代表了中西文化的不同侧面,但两者之间并没有绝对的优劣之分。西方的个人主义和东方的集体主义各自有其独特的魅力。西方文化强调个体的自由和私密性,注重英雄个人的精神世界;而中国文化则更倾向于集体的情感和历史的责任感,纪念英雄的方式多是公开、庄重的。

也许正是这两种不同的纪念方式,才让我们更加深刻地理解了张学良和杨虎城两位历史人物的命运。张学良晚年选择在异国他乡安息,他的生活是复杂而充满波折的,墓地的平静,似乎也在传达着他与这个纷扰的世界的告别。而杨虎城的墓地则如同一座座历史的灯塔,提醒着每一个经过的人,那个时代的风云人物永远无法被遗忘。

你看张学良墓的那个环境,确实有点像西方人对英雄的纪念方式,更多的是反映出一种个人的情感。王磊思索了一下说道,但是杨虎城的陵园,更加体现了我们中国人对英雄的集体怀念,给人一种深刻的历史感。

在我看来,这两座墓地的对比,实际上也给我们带来了一个深刻的思考,那就是纪念英雄的方式,是一个文化问题,也是一种历史的选择。张学良的墓地,代表了一个时代的结束,而杨虎城的陵园,则象征着另一个时代的希望。两者互为映照,共同承载了中国近现代史的记忆。

历史就像是一座大山,山上刻着英雄的名字,岁月流转,山依旧。赵敏感叹道。无论是张学良,还是杨虎城,他们的故事永远不会被遗忘。

我们之所以要铭记这些英雄的事迹,正是因为他们的选择和行动,不仅改变了自己的人生轨迹,也深深地影响了历史的进程。而不管是张学良在异国他乡的安宁,还是杨虎城的故土长眠,都是这个时代和历史赋予他们的终极记忆。历史的教训,英雄的精神,都在这些墓地和陵园里得以延续。