安仁与茶陵的飞地之争,跨越明清到民国,长达253年。一个小小的区域归属问题竟能引发如此漫长的争议,这其中的恩怨情仇究竟有多深?而最终回归的结局,又蕴含怎样的智慧?

历史的起点:朱元璋的屯田与神农祭祀

明代洪武年间,朱元璋为了祭祀炎帝神农,在湖南划分了茶陵卫屯田,其中就包括了茶陵八屯。这些土地不仅靠近炎帝陵,还有重要的永乐江沿线码头。这些区域既是军事战略要地,又是农耕文化的重要承载点。

朱元璋为何如此重视这片土地?因为这里是祭祀炎帝神农的核心地带。他希望通过设屯田、兴祭祀,表达对神农恩德的感恩,同时稳定南方边疆的局势。于是,安仁县的兴德乡和熊耳乡被划归茶陵卫。这一举动,虽然在当时解决了军事和祭祀的需求,却为后来的争议埋下了伏笔。

到了清代康熙年间,茶陵卫被撤销,飞地本应划归安仁,但部分区域的村民却拒绝接受这一安排。永乐江沿线的石脚、乌陂渡等地方,因为地理位置优越、经济发展较好,不愿轻易放弃茶陵的身份。这种心理可以理解,毕竟换了归属,就意味着要重新适应新的管理制度和税收政策。

漫长的拉锯:争议中的博弈与妥协

争议的核心,是利益的分配和身份的认同。从康熙年间到民国时期,这253年的争议过程充满了戏剧性。

清康熙年间:首次争议的爆发

康熙二十八年(1689年),安仁县长张冀首次提出飞地划归问题。然而,茶陵县丞刘光挙强烈反对。他不仅负责飞地的管理,还担心划归安仁会影响茶陵的经济利益。刘光挙的态度非常坚决,以至于争议一度陷入僵局。

道光年间的官司:谁的土地?

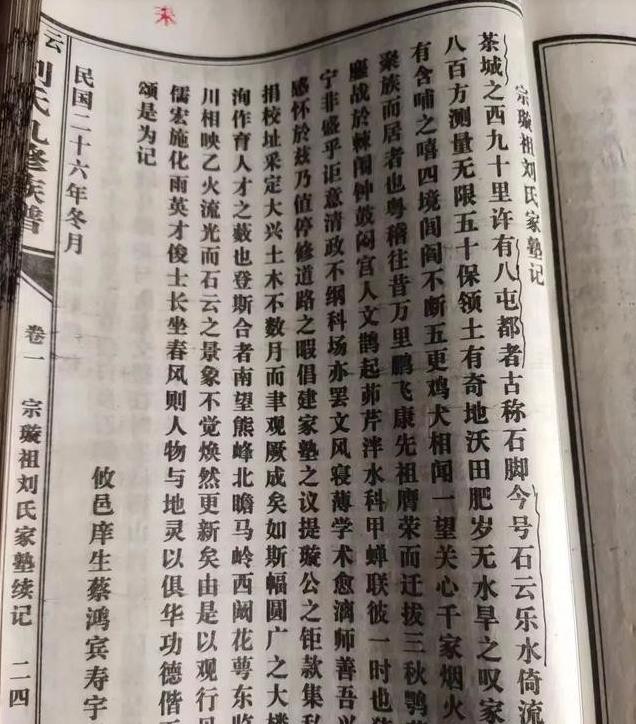

时间来到道光十年(1830年),石脚乡的刘必达与安仁县的陈添位因一块葬地发生了争执。这场官司一路打到了衡州府。最终,衡州府判刘必达胜诉,理由是这块地自古以来就属于茶陵。这一判决,虽然暂时平息了争议,但并没有解决根本问题。

民国时期:中央介入的转折点

民国十八年(1929年),茶陵与安仁的争议再次升级,焦点集中在高濠等地的归属。这一次,省政府直接介入,裁定将高濠及茶永居民划归安仁。然而,真正彻底解决争议的是民国三十年(1941年)。在安仁县长彭津龙的努力下,茶陵八屯终于划归安仁。

彭津龙的策略很聪明,他联合了当地乡绅刘师善,通过协商解决了地方势力的阻力。这一做法不仅体现了地方合作的重要性,也说明了中央权威与地方协商相结合的力量。

茶陵八屯的文化与象征意义

茶陵八屯不仅仅是行政区划上的一个争议点,它背后还有深厚的文化内涵。这片土地紧邻炎帝陵,承载着中华农耕文明的记忆。每年的祭祀活动,不仅是对神农的感恩,更是对中华传统文化的传承。

从自然景观来看,茶陵八屯的金紫山、云秋山风光秀丽,被誉为天然祭坛。而从人文角度看,这里的敦本堂族谱保存了丰富的地方历史细节。这些内容不仅是研究地方区划变迁的重要资料,也是我们了解传统文化的窗口。

现代社会的启示:如何平衡发展与文化?

茶陵八屯的飞地划归,虽然表面上是一个行政问题,但背后涉及了经济利益、文化认同和地缘关系的多重博弈。这样的争议,在现代社会依然存在。比如,某些城市之间的飞地争议,往往也会引发类似的矛盾。

解决这些问题,需要借鉴历史经验。一方面要尊重地方的利益和情感,另一方面也要站在全局的高度进行协调。更重要的是,我们在发展经济的同时,不能忽视对传统文化的保护。毕竟,土地不仅仅是资源,更是一种文化象征。