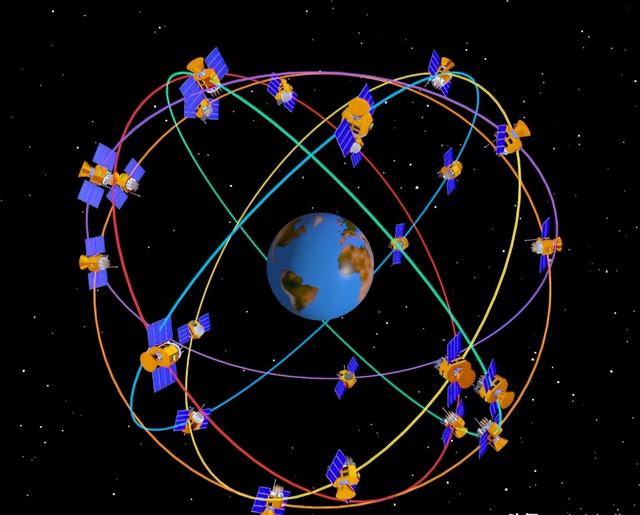

2020年,我国北斗系统正式完成组网,自此我国也就正式成为国际上第三个拥有完整定位系统的国家。

但当我国北斗卫星面向全球国家提供服务之际,印度却做出了不同选择。

它并未接纳北斗系统,而是决心投身于自主研发全球定位系统的道路,并将该项目任命名为“NavIC”。

不仅如此,印度还放出豪言,称自家的“NavIC”定位系统在性能表现上,不仅会超越美国的GPS,甚至还将胜过中国的北斗。

那么事实真如印度所说的那样吗?

本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾。

«——【·牛皮吹过头了·】——»

印度的“NavIC”系统有3颗卫星在地球静止轨道上,其余4颗卫星在地球近地轨道上,属于低轨卫星。

如果只是为印度的军事、民用和商业领域提供精准的导航和定位服务,NavIC系统还是可以满足的。

但如果说印度的NavIC系统能够和美国的GP、中国的北斗相提并论,甚至超过它们的性能,这可能是天方夜谭。

要知道,卫星规模与覆盖范围是衡量导航系统能力的首要指标。

印度的NavIC系统仅有7颗在轨卫星,只能覆盖印度本土及周边约1500公里范围。

相比之下,中国的北斗系统目前拥有59颗在轨卫星,实现了真正的全球覆盖,服务范围超过200个国家和地区。

而美国的GPS系统虽然只需24颗卫星就能实现全球覆盖,但实际在轨卫星数量也保持在30颗以上以确保冗余。

这种数量级上的差异直接决定了系统的基本能力边界——北斗和GPS是全球性基础设施,而NavIC只是一个区域性解决方案。

更为关键的是定位精度方面,三大系统的差距更为明显。

根据官方数据,北斗系统在全球范围内的定位精度可达3.6米,亚太地区进一步提升至2.6米,特殊应用场景下甚至能达到厘米级。

GPS的民用精度标称为4米,实际使用中通常在10米左右。

而NavIC系统的公开精度数据为:印度境内约10米,境外服务区约20米。

这种精度水平虽然能满足一般民用需求,但在高精尖领域如自动驾驶、精准农业、导弹制导等方面就相形见绌了。

不仅如此,该导航系统的“心脏”——星载原子钟的技术水平,直接决定了定位精度和系统稳定性。

在这一核心技术上,中国已经实现完全自主,北斗系统的原子钟全部国产化,且性能达到世界先进水平。

反观印度,NavIC系统的原子钟完全依赖从瑞士进口,不仅成本高昂,还存在断供风险。

更严重的是,进口原子钟屡次出现故障,导致卫星提前失效,这已成为NavIC系统可靠性的最大软肋。

此外,在无线电频率资源这一战略资产上,印度面临着近乎无解的困境。

最适合卫星导航的L波段频段1164-1610MHz已被美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯和中国的北斗瓜分殆尽。

而印度的NavIC系统只能被迫使用一些“边角料”频段。

而且,频率资源的限制也锁死了NavIC的升级空间,使其难以在全球范围内与主流系统竞争。

从资金投入角度看,印度政府对NavIC项目的拨款仅为1.99亿美元,后超支至3.15亿美元,大约合20亿元人民币。

这一数额与中国北斗三期工程超过400亿元人民币的投入相比,可谓杯水车薪。

有限的预算严重制约了系统的卫星补充、技术升级和地面站建设,这也是NavIC难以突破区域限制的重要原因之一。

那么,既然印度的卫星导航跟中美两国导航有这么大的差距,那为什么还要自己一意孤行建立呢?这不是浪费钱吗?

«——【·印媒“豪言”源头·】——»

其实不然,1999年,印度和巴基斯坦在卡吉尔战争中,印度的GPS信号遭到了美国恶意切断。

而信号消失后,印度的军队彻底陷入混乱,人民饱受痛苦,这场惨痛教训让印度下定决心自主研发导航系统。

而且,国际上,拥有自主卫星导航系统被视为大国标配。

目前全球仅有美国、俄罗斯、中国和欧盟拥有成熟的全球或区域导航系统。

而印度一直以“世界大国”而自诩,自然不能在这件事情上掉队,所以,印度一直渴望通过NavIC跻身这一“精英俱乐部”,提升其国际地位和话语权。

于是在2006年,印度正式启动NavIC项目,历经近20年发展,终于获得了有8颗在轨卫星的成就。

可尽管印度在NavIC系统上取得了一定进展,但该系统在发展过程中面临着多重结构性挑战,这些瓶颈严重制约着NavIC从区域性系统向全球导航解决方案的演进。

«——【·梦想与现实的距离·】——»

NavIC面临的首要难题,就是技术依赖与自主创新的矛盾。

作为导航系统核心部件的星载原子钟,印度至今未能攻克其关键技术,完全依赖瑞士进口。

这种关键技术的”卡脖子“问题不仅导致成本居高不下,更带来严重的供应链风险。

一旦国际关系生变,印度可能面临原子钟断供的系统性危机。

还记得,2017年NavIC首颗卫星就因进口原子钟故障而提前退役,2018年补发的卫星又遭遇类似问题。

其次,有限预算与宏大目标之间的脱节构成了NavIC发展的第二重障碍。

印度政府对NavIC项目的初始拨款仅为1.99亿美元,即便超支后也仅达到3.15亿美元。

这一数额与中国北斗三期工程超400亿元人民币的投入相比,可谓天壤之别。

资金不足直接影响了卫星数量、地面站建设和系统升级。

印度原计划在2012-2017年间将NavIC卫星从7颗扩充至11颗。

但直到2025年,第八颗卫星仍未就位。

更严峻的是,印度政府因项目超支而拒绝追加投资的态度,使得NavIC的长期维护和性能提升面临资金危机。

因此,印度面对这些未完成的挑战,要想实现”超越北斗和GPS“的媒体豪言,道路远比想象中更加漫长而艰难。

不过客观来说,印度能坚持自主研发导航系统已属不易,只是选错了比较对象。

如果把目标定为“南亚版GPS”,NavIC或许还有存在价值,但非要碰瓷北斗和GPS,就只能沦为国际笑柄。

毕竟,当沙特、泰国、巴基斯坦等国家纷纷接入北斗时,印度却还在为基本覆盖本国领土发愁,这种差距不是靠媒体吹嘘就能弥补的。

未来NavIC想要真正“逆袭”,印度必须解决三大难题:持续资金投入、核心技术突破和国际合作拓展。

但以印度航天目前每年摔3次火箭的可靠性,这个愿景恐怕比印度国产航母服役还要遥远。

这场导航系统之争也给我们一个启示:科技发展没有捷径可走,与其沉迷“超越中国或者美国”等口号,不如脚踏实地补齐短板。

未来,印度若能正视差距,专注区域服务,NavIC或许还能找到生存空间,若继续沉迷于“宇宙强国”的幻想,最终只会浪费更多纳税人的钱,制造更多“迷路”的导弹和无人机。

毕竟,在卫星导航这个高门槛领域,实力才是最好的宣传单。