尊敬的毛主席,您此张照片极具魅力,众多美国人也持此观点,它犹如一枚巨型炸弹,震撼了全球。

1937年,海伦·斯诺受丈夫影响赴延安采访,受到毛主席热情招待。此前一年,其夫埃德加·斯诺已对毛主席进行过采访。

他给毛主席拍摄的一张相片,成为了众人心中毛主席形象的经典之作,被誉为“最帅的一张”。

【一个瞬间】

1936年秋某日晨,埃德加·斯诺起床后,见毛主席自窑洞走出。毛主席高大伟岸的身影,瞬间吸引了他的目光。

他迅速进屋,拿起相机走到眼前,意图捕捉这一经典时刻。

斯诺审视四周,感觉欠缺些许元素,思索后顿悟:“是军帽。”唯有戴上军帽,与这身戎装相配,方能展现最佳效果。

斯诺要求毛主席戴军帽拍照,毛主席对这位美国友人很亲切,立刻取出帽子戴上,满足了他的请求。

斯诺持续摇头,认为军帽过于破旧且褪色,与毛主席当前的伟岸形象不符。

斯诺建议毛主席换军帽,警卫员们随即摘下帽子供选择,但因体型差异,帽子或大或小,均不合斯诺心意。

此时,斯诺忆起初到陕北,红军赠其八角军帽,自觉与毛主席体型相近,便摘下帽子给毛主席,帽子竟十分合适。

斯诺兴奋不已,见毛主席微笑立于窑洞前,便用相机定格此经典瞬间。未料此照日后轰动全球,成为永恒经典。

这究竟是何缘由?

【一趟“探险”之旅】

当时,西方对中国了解甚少,报道多源自国民党政府媒体。蒋介石视红军为心腹大患,急于消灭。

西方世界视红军为凶狠的魔鬼形象。斯诺初抵中国,从国民党处亦闻红军恶名,称其无恶不作。

作为理性记者,斯诺未偏听偏信,坚信实践为检验真理之标准。为明真相,他决定亲自前往陕北,踏上“探险”之旅。

斯诺访问陕北遭遇重大阻碍,因蒋介石不愿红军真相外泄。然而,斯诺仍坚决前往,义无反顾。

1936年7月,中共中央驻保安时,斯诺到访。他惊叹于红军战士与当地群众的风貌,印象深刻。

这些人虽瘦骨嶙峋,营养不良,但精神状态极佳,眼神中满含希望。

见到毛主席时,斯诺颇感意外,他并非蒋介石所描述的凶狠模样,而是平易近人,言语幽默且富含哲理,这让斯诺觉得十分亲切。

接下来4个月,斯诺采访了毛主席等中共领导,并骑红军赠马遍访陕北。期间,陕北的风土人情给他留下了深刻印象。

他决心将此地情况告知全球,让世界知晓,在东方远处,存在着一个与众不同的世界。

辞别毛主席,斯诺回北平潜心创作,整理与毛主席对话,汇编旅途见闻为《红星照耀中国》。该书1937年底在英国出版,迅速风靡全球。

斯诺拍摄的毛主席照片被《时代》周刊高价收购,并刊于生活副刊,轰动全球。人们惊叹发现,中国共产党领袖竟如此神采飞扬。

斯诺的宣传打破了蒋介石的新闻封锁,令其惊愕。蒋原以为红军经围追堵截应狼狈不堪,却未料到毛泽东及红军斗志高昂。

老蒋极为愤怒,但事已至此,面对美国人,他别无他法。

在斯诺的宣传推动下,众多外国友人前往中国陕北拜访毛主席,欲亲眼目睹书中描绘的新世界真实面貌。

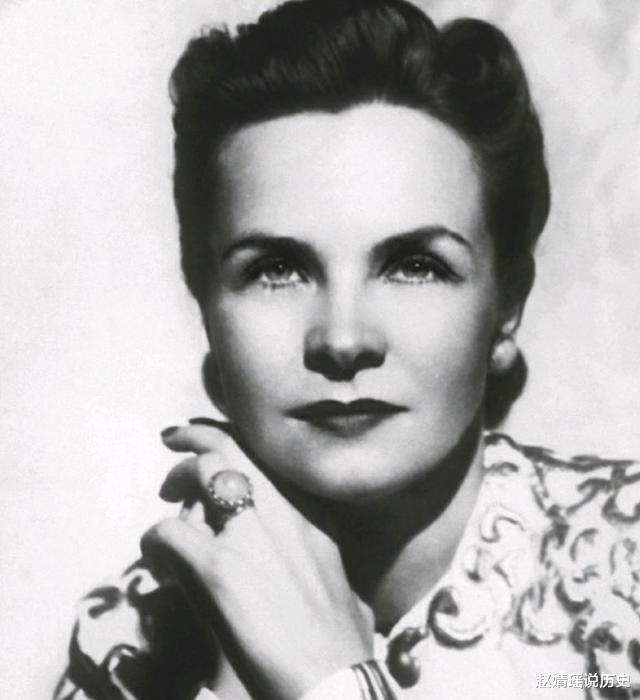

斯诺妻海伦亦前往,于斯诺访陕北一年后抵达延安,面见毛主席,并谈及主席照片在国际上引发的轰动。

毛主席见老朋友夫人来访,甚悦。他未料自己在全球备受瞩目,感激斯诺夫妇的宣传。

海伦与毛主席谈话后收获颇丰,欲访八路军前线。毛主席为她写了介绍信,但因战时原因,她未能见到前线八路军总部工作的邓小平。

邓小平访美时,海伦递上了毛主席的介绍信。与此同时,斯诺夫妇作为中国人民的老朋友,一直保持着深厚的友谊。

【一辈子的朋友】

新中国成立后,斯诺持续中国发展,多次表达访华意愿。但建国初期,中美意识形态对立,导致斯诺难以获得来华机会。

1960年10月,斯诺重返中国,距上次见毛主席已二十余年。再见时他激动不已,目睹新中国在毛主席带领下取得的显著成就,对毛主席更加敬佩。

之后,他持续致力于中美友谊发展。1970年国庆,斯诺受邀与毛主席同登天安门城楼观礼,此举彰显了中国愿缓和与美国关系的诚意。

事后,中美沟通加速,两年后尼克松访华,关系趋正常化。遗憾的是,访华前夕,中国人民的老朋友斯诺病逝,未能见证这一时刻。

斯诺逝世讯传中国,毛主席、周总理致唁电。我国政府于人民大会堂举行追悼会,并遵其遗愿,将其部分骨灰安葬于北大未名湖畔。

斯诺,中国人民的老友,将永载史册。他与毛主席间建立的深厚友谊,亦将长久传承,为后人铭记。