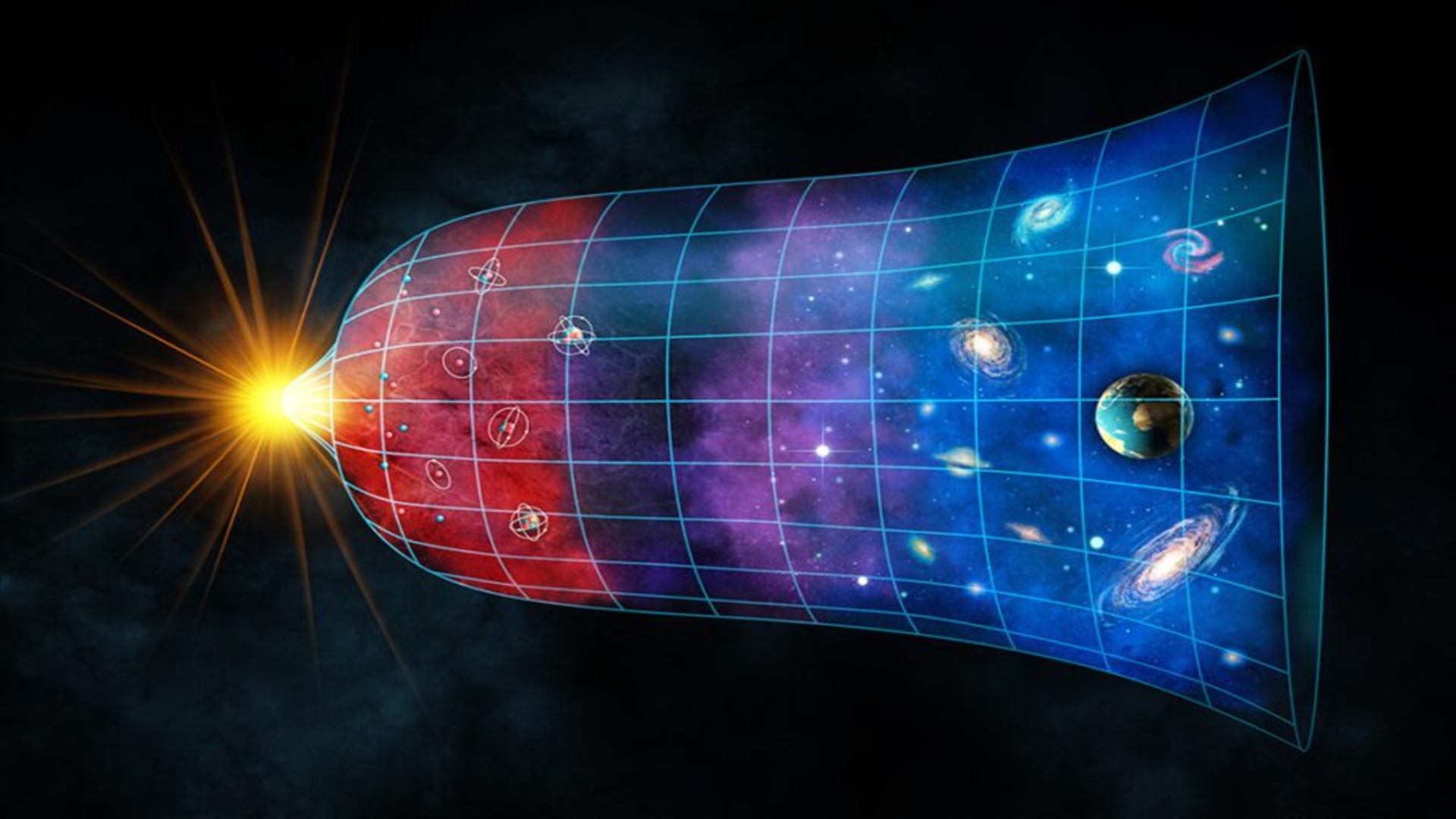

在宇宙诞生后的最初几十亿年,宇宙被一层由中性氢气组成的浓厚“迷雾”笼罩。这层迷雾如此厚重,早期恒星和星系发出的光几乎无法穿透。根据当前主流的宇宙学理论——基于大爆炸的“兰姆达冷暗物质模型”,这层迷雾直到宇宙约10亿岁时才逐渐消散,光线才得以自由传播。然而,詹姆斯·韦伯太空望远镜的最新观测却对这一经典图景提出了挑战,揭示出早期宇宙可能比我们想象的更加明亮、复杂,甚至可能动摇了现代宇宙学的基石。

加德斯星系:一束不应存在的光

2022年,天文学家发现了一个古老星系——加德斯星系(JADES-GS-z13-0),它的存在时间可追溯到宇宙诞生仅3.3亿年后。令人震惊的是,韦伯望远镜捕捉到这个星系发出的明亮氢辐射(莱曼-α辐射)。按照标准模型,这是不可能的:早期宇宙的氢雾应该像一块完美的滤光片,将这些辐射完全吸收。然而,加德斯星系的光却“顽强”地穿越了迷雾,照亮了望远镜的探测器。

这一发现让英国剑桥大学和伦敦大学学院的联合研究团队瞠目结舌。团队负责人、剑桥大学天文学家艾玛·柯蒂斯-莱克(Emma Curtis-Lake)感叹:“这束光就像一封来自宇宙童年的信,告诉我们当时的环境可能完全不同。”这一现象暗示,早期宇宙的氢雾可能并不如理论预测的那样均匀,或者某些未知机制清除了部分迷雾,让光线得以逃逸。

大转轮星系:一个超乎寻常的“巨婴”

韦伯的“惊喜”远不止于此。2024年,望远镜在观察凤凰座方向时,意外发现了一个被称为“大转轮”(Big Wheel)的盘状星系。这个星系形成于宇宙约20亿岁时,距离地球约120亿光年。它的直径约为6.5万光年,质量相当于3700亿个太阳,与银河系(直径8.7万光年,质量约1.15万亿个太阳)处于同一量级。

在标准模型中,如此庞大的星系在宇宙“青少年期”不应该存在。天文学家将宇宙的138亿年年龄比作人类100年,那么20亿年相当于14岁——一个刚刚进入发育期的阶段。那时的宇宙应该只有小型、零散的星系,远不足以形成像大转轮这样成熟的“巨无霸”。加州大学河滨分校的天文学家亚历山大·德索萨(Alexander de Souza)形容:“这就像在幼儿园里发现了一个身高两米的孩子!”

为了进一步研究大转轮,科学家动用了钱德拉X射线天文台,发现它不仅尺寸惊人,还拥有一个活跃的星系核,表明其内部的物质循环和恒星形成已经高度成熟。这些特征进一步挑战了标准模型关于早期星系形成的预测。

星系旋转之谜:宇宙的对称性被打破?

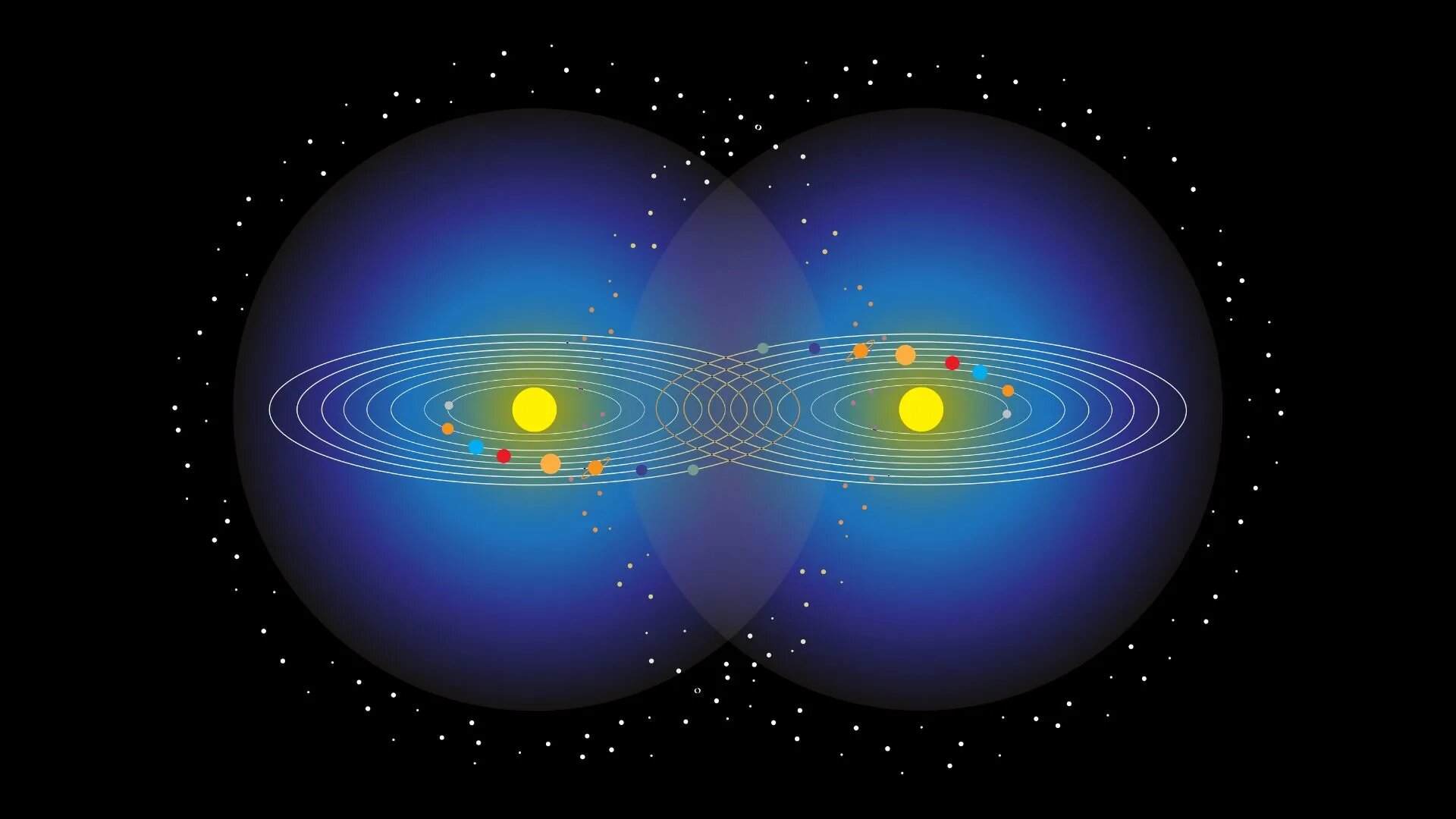

2025年,堪萨斯州立大学计算机科学家利奥尔·沙米尔(Lior Shamir)通过韦伯的“高级深层河外星系巡天”项目,分析了263个早期星系的旋转方向。结果令人意外:约三分之二的星系呈顺时针旋转,仅三分之一逆时针旋转。这与标准模型假设的宇宙对称性——即星系旋转方向应随机分布、各占一半——完全不符。

沙米尔在《皇家天文学会月刊》发表的论文中提出,这一不对称可能暗示宇宙在诞生之初就带有某种“偏好”。他大胆假设,我们的宇宙可能存在于一个旋转的黑洞内部,黑洞的自旋为早期星系赋予了优先的旋转方向。这一“黑洞宇宙学”理论虽然听起来像科幻小说,但却能解释大转轮等异常现象:旋转的黑洞可能加速了物质的聚集,使庞大星系得以在宇宙早期迅速形成。

暗能量的动摇:宇宙常数的危机

如果说加德斯和大转轮是对标准模型的“局部打击”,那么暗能量的最新研究则是对整个模型核心的“核弹级”冲击。暗能量被认为是驱动宇宙加速膨胀的神秘力量,占宇宙总能量的约68.3%,由宇宙学常数Λ量化。然而,2011年诺贝尔物理学奖得主亚当·里厄斯(Adam Riess)领导的团队在2025年宣布,暗能量可能并非恒定不变。

里厄斯团队利用亚利桑那州的暗能量光谱仪,分析了1500万个星系的光谱数据,发现宇宙的膨胀速率随时间变化,暗示暗能量的强度也在减弱。目前,这一结论的置信度已达4.2西格玛(科学界通常以5西格玛为“确凿”标准)。里厄斯预计,再过一两年,随着NASA南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜和智利鲁宾天文台的数据加入,这一发现将彻底改写宇宙学教科书。

“如果暗能量是变量而非常量,整个兰姆达模型就得推倒重来。”里厄斯在接受《自然》杂志采访时坦言,“这可能是自暗能量发现以来最大的变革。”他甚至推测,如果暗能量持续减弱,宇宙可能从加速膨胀转向减速,最终进入“大紧缩”,回到原点,完成一次轮回。

时景宇宙学:时间的不均匀流逝

沙米尔对里厄斯发现的反应却并不意外。他支持一种名为“时景宇宙学”(Timescape Cosmology)的替代理论,由新西兰物理学家威尔特希尔(David Wiltshire)于2007年提出。该理论基于爱因斯坦的相对论,主张宇宙的时间流逝因物质密度不同而异:在星系密集区,时间流逝较慢;而在宇宙空洞区,时间流逝较快。

有趣的是,银河系所在的本地星系群恰好位于一个巨大的宇宙空洞中心。这意味着地球上的时间流逝比星系密集区更快,因此我们观测到的“宇宙加速膨胀”可能只是时间差异的错觉,而非暗能量的作用。2024年,一项对超新星数据的分析支持了这一观点,显示时景模型无需暗能量即可解释宇宙膨胀。

时景宇宙学还暗示,宇宙的年龄可能因观测位置不同而异。138亿年只是地球视角的估算,在其他区域,宇宙可能“更老”或“更年轻”。这与古印度神话中“天上一日,地上千年”的描述不谋而合,为科学与哲学的交融增添了一抹神秘色彩。

黑洞摇篮:宇宙的新起源?

沙米尔进一步提出,宇宙可能诞生于一个黑洞内部,这一想法源自美国物理学家帕特里亚(Nikodem Popławski)的黑洞宇宙学。理论假设,我们的宇宙是一个黑洞的内部区域,黑洞的旋转和角动量塑造了星系的形态与分布。这不仅解释了星系旋转的不对称,还能说明为何早期星系如大转轮如此成熟——它们可能在“黑洞摇篮”中迅速发育,携带着预设的“遗传信息”。

更令人惊叹的是,黑洞宇宙学预测黑洞的半径与可观测宇宙的半径高度吻合。这一“巧合”让反对者难以反驳,尽管他们认为这可能只是偶然。沙米尔的研究为该理论提供了观测支持,使其逐渐从边缘假说走向主流讨论。

宇宙学的十字路口

韦伯望远镜自2022年投入使用以来,观测了超过700个早期星系,发现它们的数量和复杂性远超标准模型预测。这些发现不仅挑战了兰姆达冷暗物质模型的细节,还动摇了其核心假设:大爆炸的单一起点、暗能量的恒定性、宇宙的对称性。

英国数学物理学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)曾提出“宇宙循环论”,认为宇宙并非从单一爆炸点诞生,而是经历多次生灭轮回。他在2024年的一场讲座中表示:“现代观测让我们重新思考宇宙的起源。神话中关于创造与轮回的描述,或许比我们想象的更接近真相。”

面对这些颠覆性发现,天文学家们站在了十字路口。是修补现有模型,还是彻底推倒重建?里厄斯乐观地认为:“每一次危机都是科学进步的契机。我们正在揭开宇宙的新篇章。”沙米尔则更激进:“大爆炸理论的黄金时代已经结束,是时候迎接新的宇宙叙事了。”

结语:从迷雾到光明

韦伯望远镜就像一盏探照灯,穿透了宇宙早期的迷雾,照亮了我们从未想象的图景。加德斯星系的明亮光芒、大转轮的庞大身躯、星系旋转的偏见,以及暗能量的变幻莫测,都在提醒我们:宇宙远比我们设想的更加复杂而美妙。

或许,正如古印度神话中的创世之神梵天从金卵中诞生,宇宙的起源并非爆炸的混乱,而是孕育于某种有序的“摇篮”。未来的观测——无论是韦伯的深空凝视,还是下一代望远镜的探索——将带领我们更接近真相。在这个过程中,科学与想象的边界正在模糊,人类的宇宙观也将在新发现的洗礼下焕然一新。