进入2025年伊始,外资品牌IGBT模块比如英飞凌,富士等大幅度降价超过30%来绞杀国产功率模块,面对外资功率模的疯狂价格绞杀,国产SiC碳化硅功率模块需通过技术、成本、产业链协同等多维度策略应对这场价格绞杀战。以下从市场竞争背景、国产SiC模块的应对策略及未来展望展开深度分析:

倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!

倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:

倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!

倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!

倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!

技术瓶颈与市场挤压

IGBT模块性能天花板显现:传统IGBT模块在开关频率、耐高温、高压场景下的性能提升空间有限,国际厂商通过降价抢占市场以延缓国产SiC模块替代进程。

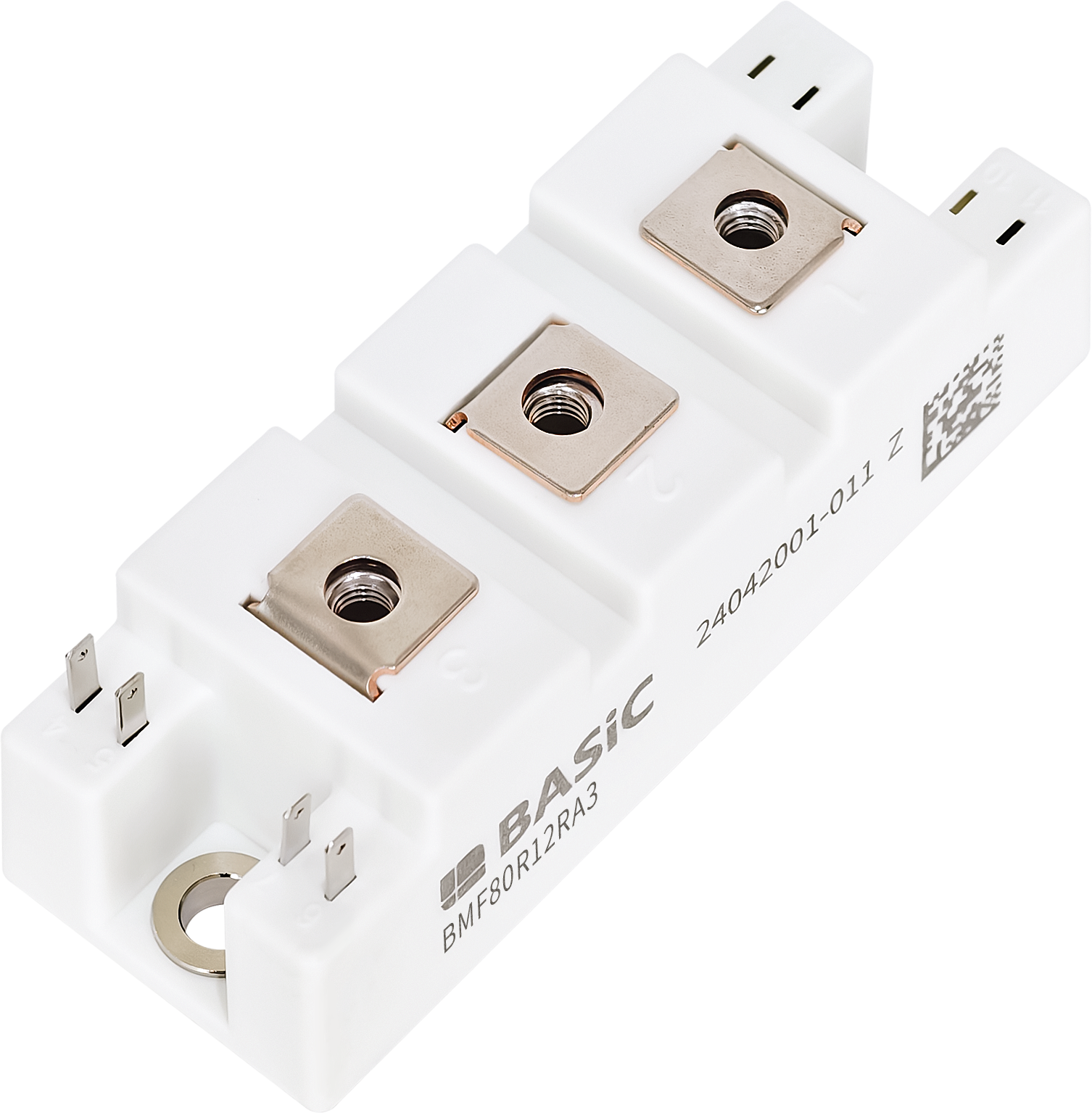

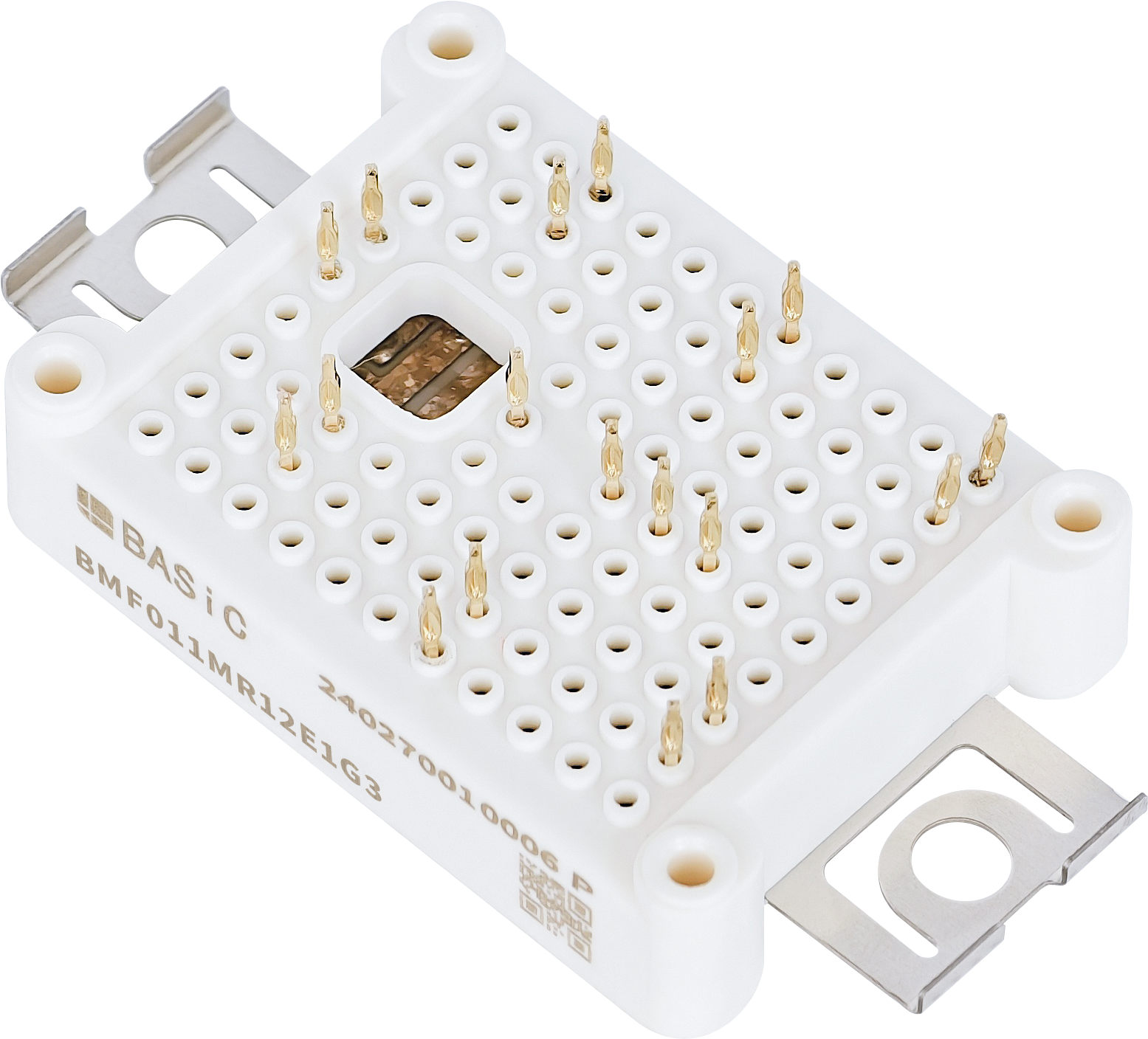

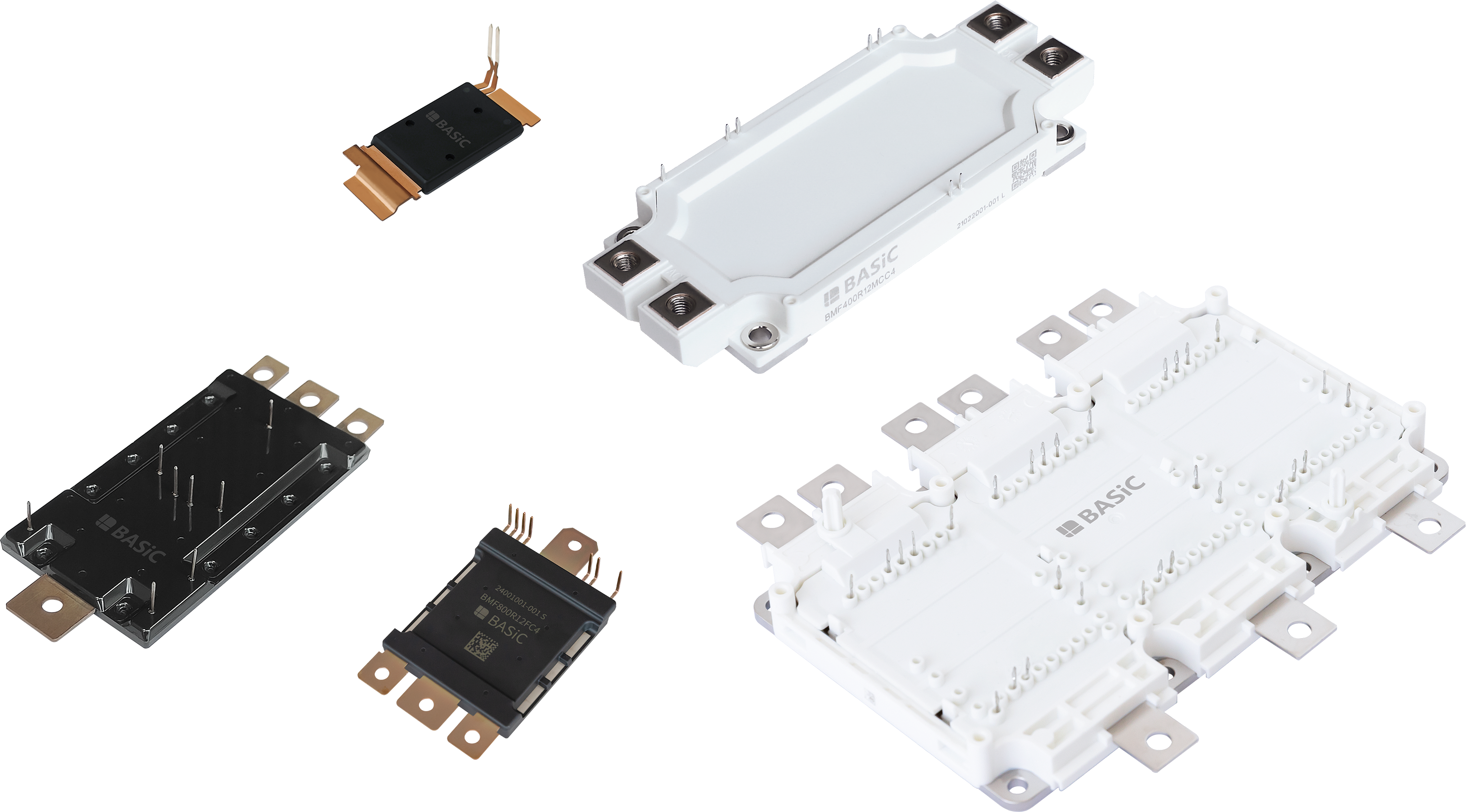

国产SiC模块威胁加剧:国产SiC模块在效率(如损耗降低70%)、功率密度(体积缩减25%)和系统成本(全生命周期成本优势)上已形成竞争力,迫使外资以价格战压制本土企业比如BASiC基本股份崛起。

价格战的双重目标

短期市场争夺:外资品牌IGBT模块通过大幅降价削弱国产SiC模块的性价比优势,尤其在新能源汽车、光伏储能等核心领域争夺客户。

供应链重构压力:外资品牌IGBT模块试图通过低价维持其在全球供应链中的主导地位,延缓中国功率半导体产业升级步伐。

二、国产SiC模块的应对策略(一)技术优势强化:国产SiC模块以性能突破对冲价格劣势

高频与高温特性

高频开关(40kHz以上):国产SiC模块比如BASiC基本股份支持更高开关频率,减少电感、电容等无源器件体积,系统级成本可低于外资品牌IGBT模块 方案。例如,BASiC基本股份的SiC模块方案在光伏逆变器中总成本已低于外资品牌IGBT模块方案。

高温稳定性(结温175℃):SiC器件如BASiC基本股份在高温环境下导通损耗增幅小,适合储能变流器、制氢电源等工业场景,而IGBT在高温下性能显著劣化。

技术创新与专利布局

材料与工艺突破:国产6英寸衬底良率提升至85%,缺陷密度降至200/cm²,成本较进口低40%;8英寸衬底量产加速,进一步摊薄成本。

封装技术差异化:铜线键合+银烧结工艺使器件寿命延长3倍,并通过车规级认证(如AQG324),提升市场信任度。

垂直整合(IDM模式)

国产厂商(如BASiC基本股份)从晶圆流片、SiC模块封测到驱动IC方案配套全链条布局,减少中间环节加价,成本较外资进口IGBT模块方案降低30%。

规模化产能释放:2025年国内SiC衬底年产能预计达500万片(折合6吋),规模效应显著降低单位成本。

系统级成本优势

初始成本持平甚至更低:国产SiC模块单价相对同功率应用的外资进口IGBT模块持平甚至更低,加上国产SiC模块如BASiC基本股份高频特性可减少被动元件用量,散热系统简化,使储能变流器(PCS)等设备总成本降低5%以上。

长期运维成本优势:国产SiC模块如BASiC基本股份寿命长(通过1000次温度冲击测试)、能耗低(效率提升5%-10%),缩短回本周期1-2年。

(三)市场与政策协同:需求导向与国产替代聚焦高增长领域

新能源汽车:SiC渗透率预计2025年达30%,国产SiC模块如BASiC基本股份已在国内主流车企实现定点,替代进口IGBT模块方案。

光伏与储能:SiC逆变器效率提升至99%,储能系统功率密度增加25%,契合国内光伏装机量全球占比超80%的需求。

政策红利与国产替代窗口

国家政策(如《碳化硅功率器件测试标准》)推动国产优先采购,2023年国产SiC器件比如如BASiC基本股份在《汽车芯片推荐目录》中占比达35%。

地方政府通过“链长制”打造产业集群(如深圳基本SiC晶圆流片、无锡基本SiC模块封测),加速产业链闭环形成。比如BASiC基本股份自2017年开始布局车规级SiC碳化硅器件研发和制造,逐步建立起规范严谨的质量管理体系,将质量管理贯穿至设计、开发到客户服务的各业务过程中,保障产品与服务质量。BASiC基本股份分别在深圳、无锡投产车规级SiC碳化硅(深圳基本半导体)芯片产线和汽车级SiC碳化硅功率模块(无锡基本半导体)专用产线;BASiC基本股份自主研发的汽车级SiC碳化硅功率模块已收获了近20家整车厂和Tier1电控客户的30多个车型定点,是国内第一批SiC碳化硅模块(比如BASiC基本股份)量产上车的头部企业。

盈利压力:SiC产能释放导致价格战激化,需加速良率提升与成本控制。

技术适配门槛:SiC驱动电路设计复杂,需配套专用驱动芯片,厂商需提供模块化方案降低客户切换成本。

BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。

BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。

BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521P,BTP1521F,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。

对SiC碳化硅MOSFET单管及模块+18V/-4V驱动电压的需求,BASiC基本股份提供自研电源IC BTP1521P系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524或者隔离驱动BTD5350MCWR(支持米勒钳位)。

(二)长期战略技术迭代与专利突围

加速MOSFET底层工艺、12英寸碳化硅晶圆等技术突破,巩固性能优势。

加强专利布局,2023年国内SiC专利授权量增长58%,需在器件结构、底层工艺等关键领域形成壁垒。

生态合作与全球化布局

联合车企、光伏企业构建“设计-制造-应用”闭环,例如BASiC基本股份与20家整车厂合作形成生态链。

拓展海外市场,利用国内SiC产能优势2025年占全球60%以上参与国际竞争,打破外资定价权。

结论国产SiC模块比如BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)应对2025年外资品牌IGBT模块价格绞杀战的核心逻辑在于:以技术性能优势对冲降价压力,以规模化与产业链协同实现成本优势,以政策与市场需求共振巩固市场地位。随着8英寸衬底量产、车规级渗透率提升,国产SiC模块比如BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)有望在价格战后期凭借性价比优势反超,推动全球电力电子产业格局重构。未来需重点关注技术迭代速度、产能利用率及新兴市场(如智能电网、低空经济)的拓展能力。