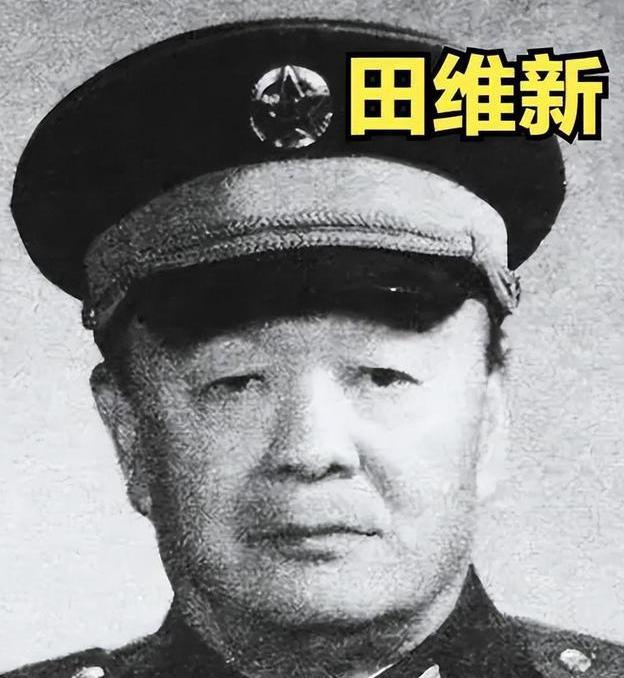

1973年,田维新即将走马上任,担任总政治部主任。这对他来说,无疑是人生中的一个重要时刻,也是对他多年来在军队中辛勤耕耘的最好回报。然而,就在这个时候,毛主席却问了他一个看似风马牛不相及的问题:“曹植埋在哪?”这个问题让田维新一时摸不着头脑,也让后人对这次充满智慧的对话产生了无限遐想。

田维新,这位从山东农村走出来的将军,他的成长历程本身就充满了传奇色彩。童年时期,在山东东阿的农村,田维新家境贫寒,但他却有着一颗求知若渴的心。他喜欢听父亲讲述抗击外敌的故事,也喜欢翻阅家中珍藏的几本历史书籍。这些经历,在他幼小的心灵里播下了爱国的种子,也为他日后投身革命事业奠定了基础。1937年,抗日战争全面爆发,目睹日寇的暴行,田维新再也无法平静。他毅然告别家乡,加入了范筑先的抗日队伍,从此踏上了革命的征程。

在军队里,田维新展现出超人的毅力和学习能力。他刻苦训练,认真学习军事理论,很快就从一名普通士兵成长为一名优秀的指挥员。在百团大战等重大战役中,他身先士卒,带领部队屡建战功,逐渐形成了自己独特的带兵风格。他注重发挥集体智慧,善于听取基层指指战员的意见,并创造性地提出了“三点一线”的游击战术,这种战术在实战中屡试不爽,给敌人造成了沉重的打击。

解放战争时期,田维新的军事才能得到了充分的展现。他善于根据地形地势制定灵活的战术,常常出奇制胜。他不仅注重军事指挥,也十分重视政治工作。他认为,政治工作是军队战斗力的重要保障。在抗美援朝战争中,他更是将这一理念付诸实践,通过开展“战地夜话”等活动,增强了部队的凝聚力和战斗力。

和平年代到来后,田维新把工作重心转向了军队政治建设。他深入基层,了解官兵的实际需求,提出了“四同”工作法,即同吃、同住、同劳动、同学习。他还非常重视部队的文化建设,鼓励官兵读书学习,提高文化素养。他认为,一支现代化的军队,不仅要有强大的军事实力,还要有高素质的官兵队伍。

1969年,田维新被任命为总政治部副主任。在这个新的岗位上,他继续保持着深入基层的工作作风,关注官兵的切身利益,努力解决他们的实际困难。他重视调查研究,每次到基层调研,都会带着具体问题去,而不是走马观花。他关心官兵的家属就业、子女入学等问题,这些看似琐碎的事情,却关系到部队的稳定和士气。

时间来到1973年,田维新即将被任命为总政治部主任。就在这时,毛主席却问了他一个看似毫不相关的问题:“曹植埋在哪?”这个问题让田维新感到意外,但他并没有慌乱。他认真思考后,给出了自己的答案。虽然历史上对曹植墓的具体位置存在争议,但田维新的回答体现了他对历史文化的了解,也展现了他实事求是的精神。

毛主席为什么要问这个问题呢?这个问题的背后,隐藏着深刻的用意。毛主席不仅是一位伟大的革命家,也是一位博览群书的学者。他深谙历史文化,经常用历史典故来阐述自己的观点。他问田维新这个问题,并不是简单的考查他的历史知识,而是想考察他的综合素质,包括他的知识储备、应变能力和思维方式。

曹植是三国时期著名的文学家,他的才华和命运都令人感慨。毛主席通过询问曹植墓的所在,实际上是想考察田维新对历史人物的了解,以及他对历史文化的理解。更重要的是,毛主席想通过这个问题,了解田维新的思维方式和价值观。

田维新和毛主席的这次对话,不仅仅是一次关于历史知识的问答,更是一场充满智慧的思想碰撞。它启示我们,学习历史、理解文化,对于领导干部来说至关重要。一个优秀的领导干部,不仅要有丰富的专业知识,还要有深厚的文化底蕴。只有这样,才能更好地理解历史、把握现实,做出正确的决策。

田维新的一生,是革命战士的一生,也是为党和人民无私奉献的一生。从扛枪打仗到领导全军政治工作,他始终保持着一名共产党员的本色。他的一生,诠释了什么是忠诚、什么是奉献、什么是担当。他用自己的实际行动,谱写了一曲感人至深的革命赞歌。