动动您发财的小手,点赞关注,欢迎在评论区讨论!!!

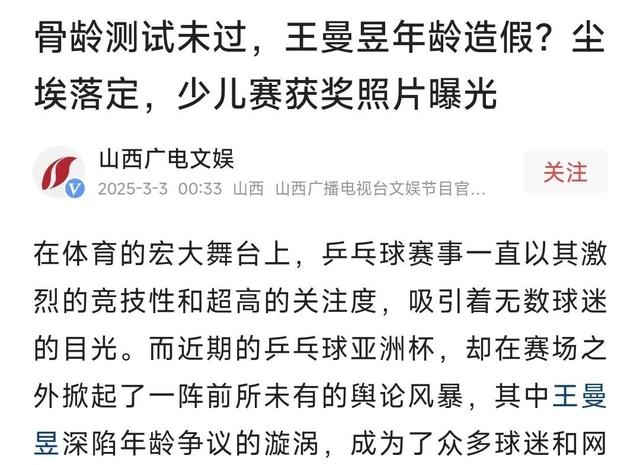

-3月3日凌晨,一篇来自山西官方媒体的文章在乒乓球圈投下重磅炸弹。

文章用耸动标题质疑国乒主力王曼昱年龄造假,瞬间引发全网震荡。

这场风波不仅让26岁的运动员陷入舆论漩涡,更折射出体育报道中某些值得警惕的现象。

根据该媒体披露的所谓"证据",2010年黑龙江省乒协注册信息显示王曼昱为2000年2月出生,与其官方年龄1999年存在差异。

但细究公开资料可发现,2009年《鹤城晚报》对11岁省冠军王曼昱的报道,已明确记载其当时年龄,这与1999年的出生年份完全吻合。

所谓"注册年龄"的真实性未经核实,且运动员注册信息存在笔误并非罕见现象。

更令人费解的是,该媒体在毫无医学依据的情况下,将"骨龄测试未过"与年龄造假强行关联。

事实上,骨龄测试在青少年选材中确有应用,但26岁运动员的骨骼发育早已定型。

这种缺乏专业常识的质疑,暴露出文章作者对体育科学的认知空白。

事件发酵过程中,部分球迷指出该媒体存在选择性报道的嫌疑。

2010年黑龙江乒协原始注册表格至今未公开,仅凭文字描述难以取信。

而《鹤城晚报》当年的纸质报道、获奖照片等物证却清晰可查。

这种信息不对等的呈现方式,让质疑本身显得根基不稳。

在酒店扰民争议中,媒体将球迷23点的助威行为定义为"深夜喧哗",但根据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》,夜间时段界定为23时至次日7时。

球迷行为虽临近时间节点,但未达到治安处罚标准。

这种模糊法律界限的指责,反而削弱了媒体监督的严肃性。

值得关注的是,多位体育法专家指出,官方媒体对现役运动员的公开质疑需格外慎重。

我国《民法典》明确规定公民享有名誉权,若缺乏确凿证据,任何机构都无权对个人年龄等隐私信息妄加揣测。

这次事件中,涉事媒体未展示任何权威部门出具的调查结论,其报道尺度值得商榷。

在竞技体育领域,年龄争议向来敏感。

国际乒联对运动员年龄认证有严格流程,中国乒协的注册系统也日趋完善。

现役国手的年龄信息需经过省市队、国家队、国际赛事注册等多重审核,造假难度极大。

这次风波中,涉事媒体既未采访主管单位,也未向中国乒协求证,这种信息采集方式有违新闻专业主义。

球迷群体的反应同样值得玩味。

有资深球迷翻出历史资料,证实王曼昱少年时期的参赛记录与现年龄完全匹配。

2007年她在黑龙江省运会夺得丙组冠军时,参赛年龄要求为10岁以下组别,与其1999年出生年份相符。

这些铁证的存在,让所谓"年龄门"显得愈发荒诞。

事件背后折射的"饭圈文化"更引人深思。

有网友发现,涉事媒体账号近期持续发布针对特定运动员的争议内容。

这种带有倾向性的报道模式,与健康体育报道的宗旨背道而驰。

当媒体放弃客观立场,沦为特定粉丝群体的话筒时,其公信力必然遭受质疑。

体育主管部门的沉默态度也引发讨论。

截止发稿,中国乒协尚未就此事发表正式声明。

这种应对方式虽符合"清者自清"的传统思维,但在新媒体时代,权威信息的缺失可能助长谣言传播。

如何构建更高效的舆情应对机制,成为体育管理机构面临的新课题。

从更深层面观察,这次风波暴露出体育报道的某些结构性矛盾。

当流量成为媒体考核指标,部分机构开始追逐争议性话题。

但竞技体育的核心价值在于公平竞赛,媒体监督的边界必须建立在专业性和事实基础之上。

用娱乐八卦的思维报道体育新闻,最终伤害的是整个行业的公信力。

在事件持续发酵过程中,王曼昱本人始终保持沉默。

这种专注赛场的态度赢得多数理性球迷的尊重。

毕竟,对运动员而言,用球拍说话才是最好的回应。

当她在WTT新加坡大满贯赛场接连取胜时,那些场外杂音自然不攻自破。

这场闹剧留给公众诸多思考:当官方媒体遭遇信任危机时,该如何重建专业形象?在流量至上的传播环境中,体育报道的底线究竟在哪里?普通观众又该如何辨别信息真伪,避免成为谣言传播的推手?

【互动话题】

1.您认为体育媒体报道的边界应当如何界定?

2.遇到类似争议事件,运动员该如何维护自身权益?