在当今消费市场中,女性似乎陷入了一场无声的“围猎”。

商家一边用“女性专属”的标签抬高价格,一边用偷工减料、安全隐患和刻板印象伤害消费者的信任。

从卫生巾到母婴产品,从服装设计到广告营销,女性不仅要为“粉红税”买单,还要承受健康与尊严的双重风险。

最近,一款主打“性感”的卫生巾产品引发了争议。

品牌声称其“比基尼安睡裤”能减少肌肤接触面积,让女性在经期保持魅力。

这种无视实际需求的设计迅速遭到抵制,产品最终下架。

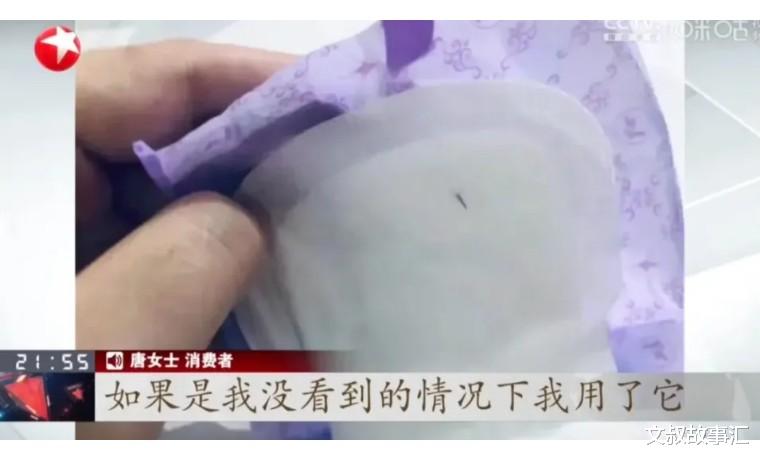

讽刺的是,这并非女性第一次因卫生巾问题愤怒——几个月前,央视曾曝光多个品牌卫生巾实际长度比标注短,甚至有消费者发现产品中夹杂虫卵、针头等异物。

面对质疑,商家仅以“符合国标误差”或“补发退款”搪塞,却避谈生产流程的漏洞。

更令人心惊的是,一些企业为牟利甚至突破底线。

今年央视3·15晚会揭露,山东梁山一家纸制品公司以“废品回收”为名,从正规厂商收购本应销毁的残次品卫生巾和纸尿裤。

工人徒手分拣肮脏的生产垃圾,将看似完好的产品重新包装,伪装成“二等品”流入市场。

这些未经消毒的“三无产品”通过电商平台销售,部分网店销量高达数万件。

更恶劣的是,剩余垃圾被打碎成原材料,再次进入卫生用品生产线——这种回收料因成本低廉,竟成为部分厂商的“秘密武器”。

当女性为健康选择知名品牌时,殊不知所谓“安全”背后,可能藏着肮脏的产业链。

这种“收割”早已超越单一行业。

数据显示,42%的女性商品价格高于同类男性商品,平均溢价7%。同样成分的止痛药,贴上“痛经专用”标签价格翻倍。

标榜“宝宝专用”的酱油与普通产品配料无异,价格却差十倍。

商家深谙女性心理:用“安全”“精致”“母爱”等概念制造焦虑,便能轻松撬开钱包。

即便在女性安全领域,所谓的“防狼神器”也可能只是噱头——某款报警器音量不及路人交谈声,而“应急喷雾”成分不明,反而带来隐患。

服装行业则将女性困在“美丽牢笼”中,女装口袋多为装饰,尺码越做越小,甚至将成年女装做成童装尺寸。

某品牌运动内衣为追求“时尚”采用不透气材质,让女性在汗湿与走光间艰难取舍。

这些设计传递着扭曲的价值观:比起实用与舒适,女性更该为取悦他人买单。

广告更是推波助澜,有的将女装尺码标为“瘦、美、烂、稀巴烂”,有的暗示女性遭遇骚扰是因为“不够美”。

这些营销策略不断强化容貌焦虑与性别刻板印象,让消费主义成为压迫女性的帮凶。

但黑暗中亦有微光,越来越多的商场在卫生间设置卫生巾自动贩卖机,杭州火车站等公共场所出现移动母婴室;服装品牌开始推出带口袋的连衣裙、无钢圈内衣和大码女装。

这些改变虽小,却标志着市场开始倾听真实需求。

消费者也在觉醒——有人通过购买中性产品规避“粉红税”,有人发起抵制运动迫使品牌整改。

正如纪录片《无节制消费的元凶》揭示的:当人们识破商家制造的虚假焦虑,消费才能真正回归本质。

面对无良商家的“围猎”,女性需要的不仅是警惕,更是集体行动的力量。

每一次比价、每一次投诉、每一次选择良心品牌,都在为公平的市场环境投票。

当消费者拒绝为伪需求买单,当社会持续追问“为何女性的钱最好赚”,改变终将到来——毕竟,真正的商业伦理从不该建立在对某一性别的剥削之上。