说起历史上的那些朝代,几乎每个都有自己的一肚子苦水,能数出一堆“死对头”。就像两汉时期的匈奴,隋朝的高句丽,还有明朝对抗的蒙古。说到宋朝,那更是别提了,周边的邻居,只要沾点边,都能把它欺负得够呛,受的苦和罪,多得说都说不完。

唐朝那会儿,他们的老对手就是吐蕃。

对中原历朝历代来说,吐蕃就像那永远割不完的野草,是个最让人头疼又最有意思的游牧民族。他们总是反反复复地出现,像是一场永远不会结束的折磨。但在这众多的游牧民族中,吐蕃无疑是最特别、也最有故事的那一个。

早在夏朝那会儿,吐蕃的老祖宗们就在雅鲁藏布江那块地方播下了文明的种子。可因为那儿是高高在上的世界屋脊,把路都给挡严实了,所以吐蕃人和中原王朝虽然挨得近,但两边既没啥亲密往来,也基本不打架。说白了,就像是邻居之间能听到鸡狗叫声,但就是不串门,各过各的。

不过吐蕃人可是潜伏了足足快三千年了,他们一直在等……哎,那位朋友,别走神!没错,讲的就是你,唐朝小兄弟!

公元618年,武德元年,李渊在长安当上皇帝,建了个新国家,国名叫唐。没想到,才过了短短15年,那片历来像一盘散沙的高原上,就冒出个吐蕃的大英雄,名叫松赞干布,这家伙简直是个传奇。他很快就把那些反对他的人都摆平了,最后在633年,也就是贞观七年,在逻些城建起了吐蕃的统一王朝。

从那以后,唐朝和吐蕃两国就陷入了长达两百多年的又爱又恨、打打和和的状态。

公元907年,也就是天祐四年,朱温硬是让哀帝李柷把皇位给让了出来,唐朝就这么没了。说起来,吐蕃比唐朝早垮了65年。那时候,唐军老是攻打他们,搞得国内乱成一锅粥,内乱不断,分裂四起,吐蕃就这么早早地玩儿

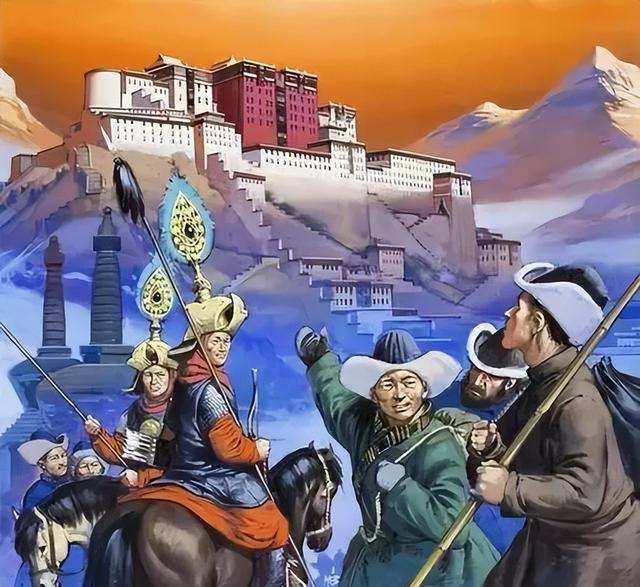

从那以后,高原又变得四分五裂,谁要是成了当地的头头,其他人就得俯首称臣,跟着混。一直到了南宋淳祐四年,也就是1244年,蒙古汗廷那边,阔端出面,跟萨加派的萨迦班智达搞了个“凉州会盟”,这才算是高原头一回正式归了中原王朝。再到康熙五十九年,1720年的时候,清军杀进西藏,把噶尔丹叛军给赶跑了,算是彻彻底底地把高原给拿下了,成了咱们中国永远的一块宝地。

换句话说,吐蕃人就像是专门为了给唐朝找点麻烦而来,好像等了几千年就为了这一刻。等把唐朝折腾得差不多了,他们就马上放手不管,任由事情发展,不管谁接手,怎样都行……

这也让不少人牢牢记住了一件事,就是唐朝被吐蕃人打压得挺惨,但真相到底如何呢?

记住啊,唐朝一开始用的年号就是“武德”。那时候的唐人,个个武德满满,可不是随便能让人欺负的。

【01】

一说起唐朝和吐蕃的那些纠葛,大家伙儿肯定立马想到吐蕃攻打长安那事儿。更有甚者,还夸大其词,说什么吐蕃三次打下了长安,好像长安城成了他们吐蕃的后花园,随便进出似的。

其实啊,吐蕃真的在广德元年,也就是公元763年,攻打并占领了长安一次,不过好在郭子仪带兵,只用了15天就把他们赶跑了。后来那两年,因为仆固怀恩被逼造反,吐蕃人又勾结上回纥人,两次想再攻长安。但这两回他们连长安的边儿都没靠近,就被打回老家了。

从古到今,不管是夏商周还是元明清,只要国都一失守,那基本上就意味着国家要完蛋了,得换个朝代了。就算是走运的,也得从风光无限的大一统王朝,变成只能守着半壁江山的割据势力,就像东晋、西晋、南宋、北宋那样。可唐朝却是个例外——整个唐朝,长安被外敌攻占了足足6次(先是安史之乱,然后是吐蕃趁火打劫,接着是泾原兵变,再来是黄巢之乱,还有李茂贞叛乱,最后是朱全忠逼得唐昭宗迁都)。就连唐朝最牛掰的贞观大帝李世民,都曾经跟颉利可汗签过不平等条约呢。

你猜怎么着?颉利可汗在得意洋洋地签下渭水之盟后,没过四年,又灰溜溜地回到了长安。但这次可不一样,他得给李世民跳舞献艺,才好歹混了个阶下囚的位置。

除了李茂贞和朱全忠这两个人之外,那些在长安城里城外曾经嚣张跋扈的家伙,最终都没能逃脱被唐朝人狠狠收拾的命运。

吐蕃人也是其中的一部分。

了解点历史的朋友,大概都清楚大唐朝在广德元年那会儿是个啥模样。

那时候,安史之乱这档子事儿已经闹腾了整整8年,把整个中原搅得天翻地覆,大唐王朝差点没被它整趴下。眼下,这乱世终于快要收尾了。唐代宗李豫急着想摆平这最后的麻烦,就把手头那几十万最能打的精兵全派到河北去,打算一举消灭安史叛军的残部。这么一来,长安城里头可就剩不下多少兵了,吐蕃瞅准这个机会,就钻了空子。再说唐朝内部,那也是乱成一锅粥。有个叫程元振的太监,深得李豫的信任,可这哥们儿光顾着自己捞好处,把边境上传来的警报都给压下来了,愣是没跟皇上说。而那些节度使呢,一个个对程元振恨得牙痒痒,也不愿意出兵来救皇上。就这么着,吐蕃人几乎没费啥劲儿,就把长安给占了。

之后两年,李豫把仆固怀恩逼反了,大唐就乱套了,吐蕃人又想着来占便宜。但这次程元振没出来捣乱,唐军就算内部打得不可开交,随便防了一下,吐蕃人也前进不了半步。最后,他们连长安城的门槛都没摸到,就被一路赶回老家了。

所以说,吐蕃人打下长安那真是运气爆棚,纯属偶然。要是按常理来,一个唐军士兵打败十个吐蕃兵,那都不值一提。

就像维州那次冲突,就是个很好的例子。

公元801年,也就是贞元十七年,吐蕃军队攻打起了盐州,就是现在的陕西定边。唐德宗李适一看西北战线压力山大,就赶紧让剑南节度使韦皋动动脑筋,想个法子给吐蕃人制造点麻烦。最好是能把他们的注意力和兵力给分散开来,那就更完美了。

剑南节度使管的地方,就是现在的四川昌都、甘孜那边,紧挨着吐蕃。韦皋派人去探了探虚实,发现那边的敌军加起来都不到十万人。这仗要是打起来,既不痛快,也完不成皇上让他牵制吐蕃大军的任务。他这脑子一转,嘿,有了个主意,立马就下令包围了吐蕃的昆明城(现在的四川盐源)和维州(四川理县)。

这下,论莽热这个吐蕃人可急眼了。为啥呢?因为他官职可大了,是吐蕃的内大相,还管着东边的五个地方,就是青海、鄯州、河州、凉州和瓜州这些节度使管的兵马和放牧大事,手里的权力那是杠杠的,就差没跟赞普平起平坐了。所以啊,国内不少人眼红他,都憋着劲想把他拽下来,好让自己有机会往上爬。

莽热这家伙特别爱抓权,所以兼职一大堆,多到名片上都印不下,正反两面都挤得满满当当。正好他那些兼职里头,有个不起眼的小官叫松州道节度。而韦皋要打的昆明和维州,刚好就在松州管辖的地界里。

要是这两座城市失守,吐蕃国内那些爱挑事的人肯定会把他骂得狗血淋头。为了不让这种事发生,论莽热连忙集合了十万精兵去救援维州。

到这一步,韦皋的打算已经一目了然,他就是想要来个围城引敌,把论莽热这只自己送上门来的“大肥羊”给一举拿下。

但当吐蕃的将近二十万大军压境而来时,韦皋虽有雄心壮志,但能不能真吃下这块硬骨头呢?

说实话,大唐那位剑南节度使真的是使出了老命,东拉西扯才勉强凑齐了3万人。去掉那些得守着老家和在外围放哨、牵制的士兵,真正能上前线打仗的,也就两万多一点。这就意味着,接下来的仗,每个唐军士兵得对付十个吐蕃兵。

不过,从韦皋这个大人物,到唐军里那些普通士兵,他们对此事到底是怎么看的呢?

哎呀!这优势摆在这儿呢!要是这么明显的优势还拿不下,那真是没脸回去见乡亲们了……

韦皋这家伙玩得可真够大胆的。一般来说,兵力不占优势时,得把人马聚拢起来,猛攻敌人的一个弱点,然后一点点扩大战果。可韦皋倒好,把手底下那点人跟撒豆子似的散开,分成了九路大军,最少的一路才一千来人。就这么浩浩荡荡地朝着到处都是吐蕃人的战场冲了过去,真是够狠的。

这看起来简直就是去给人当“下酒菜”嘛。

【02】

韦皋来自东眷韦氏的郿城公房这一显赫士族家庭,他在家族中排行老二十三,因此,就像大家叫那个人“高三十五”一样,他也被人们亲切地称为韦二十三。

作为一个大家族的后代,做官对他来说简直易如反掌。就拿韦皋来说吧,他年轻那会儿调皮捣蛋,根本不爱啃书本,所以去考科举那肯定是没指望的。那怎么办呢?别急,机会来了——恰逢唐肃宗李亨去世,家里就琢磨着给他找个门路,安排他去给老皇帝抬棺送终,这一抬,嘿,还真算立了个大功,他就这么踏上了仕途。之后,他从华州的一个小参军做起,一步步升到了殿中侍御史,最后还当上了奉义军节度使和左金吾卫大将军。到了贞元元年,也就是785年,韦皋又被朝廷提拔为成都尹、御史大夫,还兼任了剑南西川节度观察使,成了镇守西川的一方大员。

你以为给皇帝抬棺材就能立功当官?我可没跟你闹着玩。这有个专门的称呼叫“挽郎”,就是那些在皇帝、后妃、亲王这些贵人出殡时,负责引柩唱歌的年轻人。一般来说,这种好事都是权贵世家的子弟才能轮得上,简直就是步入仕途的金钥匙。所以每当有贵人去世,那些想让自家孩子当官的家族都抢着要这个机会,不然怎么把他们家的那些闲人安排进官场呢?

韦皋当官的路子着实不怎么光彩,要是搁那时候,稍微有点能力和骨气的人,都不会瞧得上这种做法。就拿武周时期的名相姚崇来说吧,他也给已故的太子李弘当过送葬的队伍头儿,但人家事后压根儿就没要因此赏给他的官位,而是转头去考了科举,堂堂正正地走上了做官的路。

所以,就算敌军人数是自己的十倍,韦皋还是坚持要把兵力分散,分得那叫一个七零八落,看起来就像是个啥也不懂的贵族子弟在瞎指挥。但奇怪的是,他手下的那些身经百战的老兵们,非但没抱怨一句,还个个精神抖擞地照着做,难道整个唐军都中邪了不成?

战场上嘛,历来就是赢家通吃,谁赢了谁就有理——说到底,还是得靠战绩来说话。

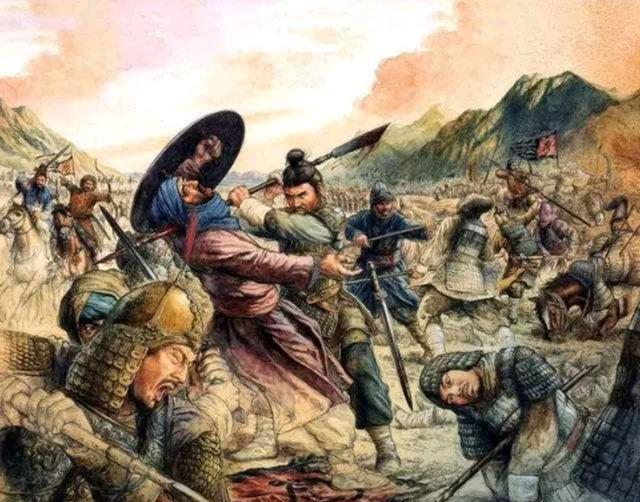

那年九月,论莽热带着援兵靠近维州时,唐军九路埋伏的士兵突然冲了出来,像猛虎下山一样冲入吐蕃队伍,把他们切成好几段。吐蕃军一下子就慌了神,被唐军杀得溃不成军,死伤过半。剩下的人靠着马跑得快(因为唐军大多是步兵),一边哭喊着一边逃回了高原。

结果,就连吐蕃的大臣论莽热,也没人搭理了,最后只能无奈地做了韦皋的手下败将,被俘虏了。

打那以后,韦皋就把李豫交代的事儿办得漂漂亮亮的。可这就算完事儿啦?咱们这位韦二十三,杀敌的瘾头还没过足呢!

从九月到年底这三个月里,韦皋带着他那2万精神抖擞的唐军,一路猛冲猛打,冲进了吐蕃的地盘,简直就是战无不胜。他们一连攻下了7座城、5个军镇,还烧掉了150多个堡寨,把16万的敌军打得落花流水,其中直接砍死了上万敌人,还活捉了快一万。要不是后来粮食快吃完了,加上好多士兵高原反应厉害,韦皋这家伙说不定还能一路疯到底,直接冲到逻些城去逛一圈呢。

要是李云龙瞅见这眼熟的场景,估摸着嘴里又得蹦出那句老话——晋西北这回又乱得跟炒豆儿似的。

韦皋带领的突击队突然杀入,完全打乱了吐蕃的计划,让唐朝在战略上从被动转为主动。从那以后,吐蕃再也没法对唐朝发动大规模进攻,他们对国内各部落的控制也是越来越弱。过了整整20年,吐蕃没办法,只好主动找唐朝求和,这就是有名的“长庆会盟”。从那以后,唐蕃之间将近200年的大战,算是基本画上句号了。

说起维州那场仗,大家可能觉得唐军太猛了,吐蕃军简直不堪一击。但奇怪的是,同样是唐军和吐蕃军,在四川战场上,唐军打吐蕃军就像玩儿似的,轻松搞定;可到了西北,吐蕃军却能把唐军打得屁滚尿流,连麟州的刺史郭锋都丢了性命,这是咋回事呢?

往更早的时候说,大唐的安西和北庭都护府,原本都是自家的地盘,结果都被吐蕃给抢占了。更别提紧挨着关中的陇右和河西那些地方,以前都是唐军养马的好地方,现在也全成了吐蕃的地盘。这样一来,长安城那真是天天提心吊胆,稍不留神,吐蕃就可能把城给围了。

早先时候,就算像李世民那样英明神武的皇帝,对吐蕃人也挺头疼的,没办法只能把文成公主嫁过去和亲,这样才保住了唐朝和吐蕃之间的和平。

这事儿给人印象挺深,就是说唐朝人干不过吐蕃。

就这么着,维州之战把吐蕃军队打得惨败,让唐蕃两国的局势来了个大反转,这事儿听起来就越发让人觉得奇怪了。

【03】

其实,唐军并非真的打不过吐蕃。要是真有机会面对面干一架,唐军要想赢吐蕃,虽说不能说是手到擒来,像玩儿似的,但说实话,也没那么费劲儿。

关键不在于唐军是否能取得胜利,而是他们对吐蕃人真没办法。说白了,问题不在于唐军战斗力行不行,而是他们拿吐蕃人一点辙都没有。

问题就出在那片高地上。

几年前我去了青海一趟,只要海拔超过三千米,我就开始觉得头蒙蒙的,喘不过气来。有一天晚上,我住在一个海拔快接近四千米的小镇,感觉整个后脑勺都像是不存在了,难受得要命,心里直嘀咕着这日子没法过了。好不容易等到天亮,我立马就收拾东西,赶紧离开了那个地方。

要是我在那儿多晃悠几天,说不定我都能在冥界混个自媒体达人了。

那时候,我可是靠了不少药物和氧气才撑过来的。但想象一下,一千多年前的唐人哪有这些高级货,他们碰上的难关,肯定比我经历的还要吓人得多。

说起唐军和吐蕃的纠葛,情况大概是这样的——那片高原看着挺壮观,但实际上没啥好东西,吐蕃人老饿肚子,所以就老想着下山来抢点东西。可大唐的军队也不是吃素的,特能打,吐蕃人一来,就被打得落花流水,只好灰溜溜地跑回高原老家。

接着,他们就站在高原上,对着唐军摆摆手,像是在说:“嘿,你们过来瞧瞧!”

唐军要是一股脑儿往上冲,那可就惨了,跟在青海时我那样,头昏脑胀,喘得上气不接下气,说不定脑袋都得晕得找不着北……这还怎么上战场拼杀?不被打死就算是走运了。再说了,就算唐军都是铁打的汉子,硬着头皮克服高原反应把吐蕃人给收拾了又怎样?难道就是为了占着那片高地去放牦牛、做青稞酒吗?

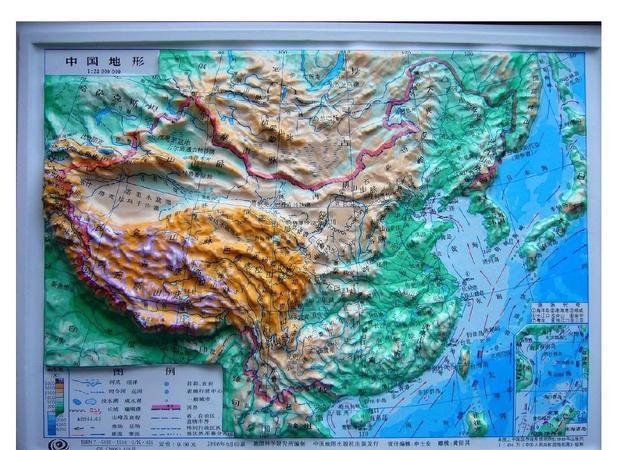

说起来,唐朝最厉害的时候,地盘有1237万平方公里呢,比现在的中国还要大个快三成。但那时候,大唐超过三分之二的地方都还是半拉子工程,没咋开发。就像现在的湖南、湖北,经济发达,人多热闹,但在唐朝那会儿,老虎豹子满山跑,河里游泳都能被一群鳄鱼追得没处躲,荒凉得很。云贵那边,还有两广地区,就更别提了,说不定当地的猴子都比人多呢……

所以说,唐人连自家那点小事儿都还没搞清楚,哪还有心思跑到那高原上去扩张地盘啊?更别提那地方穷得叮当响,连口气儿都金贵得很,谁愿意去那鬼地方啊?

因此,对于那座既难攻克,攻下来又没多少好处的高原,唐军压根儿不感兴趣,也没辙。他们就守在山脚下,等着那帮人下山就送他们回去,要是不下来,大家就安安稳稳地过日子。

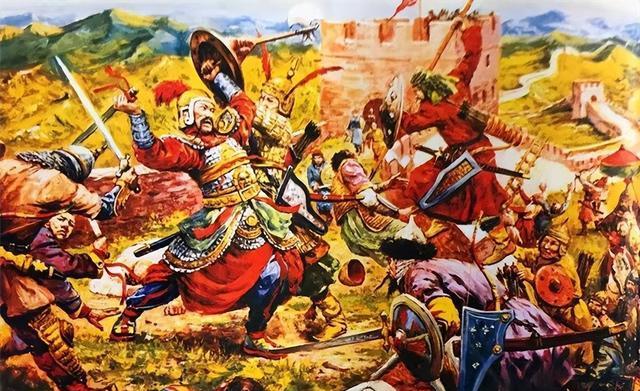

贞观十二年,就是公元638年那会儿,因为吐谷浑到底归谁的问题,唐朝和吐蕃打响了头一仗。那时候,吐蕃派了好几万大军攻打松州,就是现在的四川松潘。唐朝的左武卫将军牛进达带着军队,上去就是一顿猛打,直接就把吐蕃军给打散了。战斗中,唐朝军队还砍下了一千多敌人的脑袋,剩下的吐蕃兵吓得魂飞魄散,连头都没敢回,撒腿就往高原上逃。

唐军的战斗信条就是要彻底消灭敌人。所以老牛带着队伍一路追上了山,结果可想而知,他差点就栽了个大跟头……没办法,他只得带着那些东倒西歪的士兵,灰溜溜地撤了回去。

事情到最后,松赞干布派使者跑到长安去道歉,李世民很大方地没计较——其实想计较也计较不了啦,总不能真的把那头老牛再赶上山,让它继续受高原反应的罪吧?

因此,就连那位爱去周边小国“串门”找茬的贞观大帝李世民,也得装模作样地表现大度。不然还能怎样呢?这乱世啊,将就着过算了。

之后,吐蕃人又试着当了几回抢劫的,但每次都被打得落花流水,啥也没捞着还赔了夫人又折兵。唐军那边呢,打得也挺憋屈,整天跟在吐蕃人屁股后面吃尘土,追到了山脚下也只能干着急,没办法。

这样下去可不是个办法,唐蕃两国纠结了半天,最后实在没办法,只能“商量”出一个结果——要不咱们试试和亲吧,以后各过各的,别再打来打去了。

【04】

唐朝跟吐蕃通过联姻换来的和平日子,也就二十多年,不到三十年就没了。

其实道理很简单。在那差不多3000年的时间里,那片高原一直处于分裂状态,大家来往少,还经常发生冲突,所以人口一直没能怎么增长。直到松赞干布统一了吐蕃,特别是和唐朝建立了友好关系后,文明有了飞跃式发展,经济也迅速腾飞,人口自然就跟着多了起来。很快,高原上那点有限的产出就不够养活越来越多的人了。

吐蕃人接着就把眼光放到了西域,就是唐朝人说的那个安西都护府的地盘。

说起来在大唐那会儿,西域那就是个鸟不生蛋的地儿,通常都是用来流放坏人和亡命之徒的,正常人谁会往那儿跑呢?但对于那些一辈子都在高原上和牦牛为伴的吐蕃人来说,西域那边就算是再贫瘠的沙漠戈壁,也比他们自己的家要强多了。而且吐蕃人要是想离开高原,就只有三条道儿可走——一条是往四川那边,但那儿全是山啊沟啊的,吐蕃人的战马根本跑不开,每次都被步兵为主的唐军给收拾得服服帖帖;第二条是直接穿过青海到陇右、河西,但唐军在那儿防守得严严实实的,吐蕃人去了还是得挨收拾;最后一条就是往西北方向去西域了,这基本上是吐蕃人走出高原唯一可行的路了。

为啥呢?还不是因为这个地方,唐人管它叫安西都护府,离内地实在是太远了,后勤的东西根本送不过来。驻军们为了填饱肚子,只能一边准备打仗,一边还得种地。但就算这样,种出来的粮食也不够养活太多的人啊。

所以,唐朝在安西都护府驻扎的军队,顶多也就两万四千人。这并不是说大唐不重视西域,或者没兵可调,而是如果再增兵,安西那边可能就得饿死人了。

从咸亨元年那年开始,也就是670年,吐蕃人就开始打西域的主意了。一直到天宝十四年,也就是安史之乱爆发的755年,这八十多年里,吐蕃前后派了二百多万人次的兵马去攻打。他们打了好多仗,可就是对安西都护府那两万多的唐军没办法。每次出兵,吐蕃人都得损失不少人马,还总被唐军打回去,连带着像大小勃律这样的附属国也都丢了。

吐蕃人确实也曾得到过一些东西,但那也仅仅是“得到过”罢了。

吐蕃曾三次把安西四镇给攻下来了。头一回是在咸亨元年,吐蕃的大领导禄东赞,就是他们的首相,没打招呼就开打了,把已经安稳了20多年的唐军打了个愣神,结果他们一路打过去,占了唐朝的羁縻十八州,还从于阗攻下了龟兹的拨换城,这么一来,安西四镇就没了。(《新唐书》里有这段记载)。第二次是在仪凤三年,也就是678年,吐蕃瞅着唐朝国内乱糟糟的,就又偷偷地把安西给占了。到了第三次,那是在垂拱三年,687年,因为武则天想当皇帝,国内乱成了一锅粥,唐朝没办法,只能把战线往回缩,自己主动放弃了安西四镇,这才让吐蕃白白捡了个便宜。

不过,吐蕃人每次刚尝到点胜利的甜头,就又被狼狈地赶回老家了。

头一回,吐蕃人在西域才呆了短短3年,就被休整好的唐军给赶跑了。第二回更快,连一年都没撑到,猛将裴行俭就又杀回西域,把吐蕃人直接轰回了老家。到了第三回,武则天称帝后,国内反对声浪一平息,她立马就派大将王孝杰去西域,让吐蕃人从哪来回哪去,别在西域瞎晃悠了。

换句话说,只要唐朝内部安稳无事,吐蕃就算用上全部兵力,也对安西都护府那两万多名唐军无可奈何。

后来啊,吐蕃人对西域这块让人头疼的地方彻底没了指望,就想着去陇右那边试试手气。这一试就是好几十年,没想到试出了个猛将哥舒翰,名声大噪,还有那首传唱至今的《哥舒歌》,人们至今仍念叨着呢。

北斗星星亮闪闪,哥舒夜里佩着刀。

"到如今,看那些放牧的马儿,都不敢越过临洮地界呢。”(《全唐诗·卷七百八十四》里写的)

其实,不只是哥舒翰这样,就连大唐的那些读书人也一样,都视吐蕃为成就一番事业的跳板。

比如说唐休璟,这家伙是通过科举考试(明经科)当上官的文人。在700年那会儿,他做了陇右地区的军事总指挥。刚好碰上吐蕃的大将麹莽布支带着大军来攻打昌松,就是现在的甘肃武威。尽管敌军人数是他们的十倍,但唐休璟可不怕,他也没想着躲在城里不出来,而是自己穿上盔甲,带着军队就往前冲。那时候唐休璟都73岁了,但他还是在敌人的阵地里左冲右突,打了六场仗都赢了,把吐蕃人吓得到处乱跑,都嫌自己腿不够多。

这场战斗,唐军一共杀了2500名敌人,唐休璟马上下令,就在那儿堆个死人山,好让敌人害怕。

吐蕃人真被那位宝刀未老的老唐给镇住了。过了两年,吐蕃的使臣跑到长安来求和,宫廷宴会上,他们又撞见了唐休璟。这回,使臣们只敢偷偷瞄几眼,生怕惹到这位外表瞧着虚弱,一上战场就成了凶猛战神的老对手。武则天挺纳闷,使臣解释说:

洪源那场仗,说的是将军勇猛得不得了,杀了不少敌兵,也牺牲了不少自己手下的士兵。我现在特别想见见这位将军,亲眼瞧瞧他的厉害。(《新唐书·卷一百一十一·列传第三十六》)

有个文官,后来还当上了宰相,都七十多岁高龄了,居然还能把吐蕃人打得让他们久久难忘,真是太厉害了!这得多威风啊!

这样的大唐,怎么可能惧怕吐蕃呢?

【05】

说实话,得承认那些都是安史之乱前的老账本了。不过吐蕃人后来能挺直腰板,反过来追着唐军跑,那还真得好好谢谢李隆基和安禄山这对“奇才”组合。

安史之乱爆发后,大唐内地这块享受了百五十年太平的地方,就像块烂透了的布,安禄山轻轻一碰就破了。看着叛军跟砍瓜切菜似的直逼长安,李隆基哪还管得了以后咋样,赶紧下令让远在西边的安西军掉头回来救驾。

安西军那两万多名精兵强将,全都留在了那里,以后再也没回到他们曾经浴血奋战的地方。

但就算是对上留守的几千安西军老弱病残,吐蕃一次次派出几十万大军猛攻,却始终拿不下。到了建中年间,大约是780年前后,陇右、河西全都被吐蕃给占了,安西、北庭这两个地方跟内地也断了联系,可他们还是在那儿单打独斗。因为没有援军轮换,那些已经在战场上拼了几十年的唐军老兵,就算头发都白了,收拾起吐蕃那些年轻力壮的小子来,还是轻轻松松,一个能打趴下十个。

“孤零零的一座城,满城都是老士兵”——这就是安西军最后的模样。

像这样的唐人,谁还好意思说他们赢不了吐蕃人呢?

安史之乱之后,唐朝的西北地盘全没了,这并不是说唐朝的士兵们战斗力不行了,其实是皇帝那边出了问题。

清朝末年那会儿,庚子事变闹得凶,慈禧太后老人家说了句话,特招骂,就是那句“宁可给外国朋友,也不给自家下人”。这话一出,她被大伙儿足足骂了上百年,估计以后还得接着挨骂呢。

并不是说我在同情老太太或者觉得骂她不对,就是觉得这家伙有点不长脑子。毕竟,好多事儿能做但不能明说,就像是一个国家同时遭遇了严重的内部问题和外部威胁,那应该先集中精力搞定哪一个呢?

历朝历代的皇上们,大多心里都琢磨着“要想对外强硬,先得把家里摆平”,只不过他们通常只做不说,闷声发大财。可老太太和那个大队长,不光这么做了,还直接给说出来了,这不是明摆着找骂嘛,不骂他们骂谁?

比如说李隆基、李亨和李豫这爷孙三个,一碰到安史叛军的威胁,立马就把安西、北庭、陇右还有河西那些西北边地的精兵猛将全给召回了内地,去平定叛乱。要说这时候唐朝和吐蕃已经在那些地方争斗了近一百年,他们肯定明白这么做的后果,但还是毫不犹豫地这么做了。

这跟老太太那句“宁可给外人,也不给自家下人”的说法有啥两样?只不过这人嘴巴严实,闷头做事,所以不光没被人骂,到现在还有挺多人夸他是位英明的君主呢。

特别是李豫那会儿,他当政的时候,安史之乱那帮叛军被彻底铲除了。那时候的大唐,手握将近百万的精兵强将——士兵都是打过无数硬仗的老手,将领也都是经过大风大浪考验的佼佼者,实力跟大唐开国那会儿相比,也是不遑多让。要是李豫能有他老祖宗李世民、李治一半的壮志和眼光,收复西北那片失地,说实话,真不算啥难事。说不定还能趁这个机会,把吐蕃这个老对手给狠狠收拾一顿,打得他们元气大伤,再也翻不起浪来呢。

那时候,李豫心里头到底在琢磨啥呢?

好不容易解决了安禄山这个大麻烦,咱们可得小心,别再冒出什么郭禄山、李禄山或者仆固禄山这样的角色来捣乱。

结果呢,郭子仪就被卸了兵权,回家安享晚年了。李光弼呢,一直被人猜疑,最后吓得病死了。还有那个铁勒人仆固怀恩,他们家满门忠烈,“有四十六口人为了国家大事丢了命,女儿还远嫁他乡”(《资治通鉴·卷二百二十三·唐纪第三十九》)。李豫老是对他挑衅,仆固怀恩这暴脾气哪受得了,最后干脆起兵造反了……

不出所料,李豫很快就尝到了苦头——捡便宜的吐蕃人乐呵呵地把长安给占了,这位大唐皇上没办法,只能像他爷爷那样,急匆匆地逃跑。

这就是只顾着搞定内部事务,却忽视了外部威胁的结果。而李豫呢,他掌权那会儿,大唐错失了最后一次能重回巅峰,再现盛唐气象的良机。

【06】

尽管经历了安史之乱的重创,加上接连几个不靠谱的皇帝捣乱,但这可不意味着唐军就斗不过吐蕃军队。

唐德宗李适一坐上皇位,看着自己老爸留下的那一堆乱摊子,他挺实在地动手改善了跟吐蕃的关系。像是在给吐蕃的信里头,他把“献”改成了“送”,“赐”换成了“给”,“领取”变成了“拿去”,这么做就是想表达咱两国是平等的。另外,他还琢磨着通过清水和平凉这两次聚会结盟,跟吐蕃把关系处得更好点儿。

但李适展现的好意,换来的却是吐蕃人两次背信弃义,还有更加猖狂的进攻。狗急了还跳墙呢,更别说咱们大唐的皇帝了!后来,在宰相李泌的出谋划策下,李适跟回纥的可汗武义成功达成了贞元之盟。

这就是说,在受了吐蕃三十多年的欺压后,大唐终于决定向吐蕃发起反击了。

起初,名将李晟在剑南道那边发动了反击,一下子就把吐蕃和南诏的联军给干掉了快10万人。最关键的是,这一仗让南诏彻底怕了、服了唐军。后来,韦皋又用了个计谋,成功让南诏和吐蕃翻了脸,南诏又重新回到了唐朝这边。这样一来,李泌提出的“砍断吐蕃右臂”的计划就算是完成了。

这时候的吐蕃,可真是屋漏偏逢连夜雨。西北那儿,回纥老是来捣乱;东边呢,大唐一直在反击,压力山大。就连南边的南诏,也不是好惹的角儿。贞元十年,也就是794年,南诏在铁桥那儿,就是现在的云南维西,把吐蕃打得落花流水,一口气占了16座城,还抓了十多万的俘虏。打完仗,南诏还兴冲冲地跑到长安去,把俘虏献给大唐,表明自己对大唐的忠心耿耿。

接下来,得说说名将韦皋人生中最耀眼的一刻——维州大战。这场仗简直就是唐蕃两百年争斗的大拐点,把吐蕃人打得那叫一个惨,从此以后,他们就一蹶不振,再也没能缓过来。

这次轮到吐蕃人到长安来,求着要和平友好了。就这样,在唐穆宗长庆二年,也就是822年,唐朝和吐蕃进行了第八次结盟,大家叫它长庆会盟。

大昭寺前头,立着块老会盟碑,挺有历史感的。这块碑啊,据说给唐蕃两国带来了快20年的和平日子,听起来挺棒的。但话说回来,真相到底如何呢?

西方人嘛,历来不太在乎脸皮,他们觉得签合约就是为了将来方便反悔。而东方人呢,性格上就比较内敛,喜欢做实事而不张扬,当然了,除了个别直肠子的老太太之外,大多数人都是这样。

打从唐武宗那时候起,唐军就在琢磨着怎么从西北那边儿发起个大反击,想把河湟那片地方给夺回来。到了唐宣宗大中三年,也就是849年,吐蕃占着的陇右道那儿的秦、原、安乐三州,还有石门等七个关口,都又回到咱们唐朝手里了。借着这个机会,那些被吐蕃压着的唐朝百姓也都不干了,纷纷起来反抗。归义军的节度使张义潮带着人,赶跑了吐蕃的守将,一下子就拿回了沙、瓜、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓这十一个州。

从那以后,吐蕃在安史之乱后抢的地盘,大部分都没了。他们能有啥办法呢?也只能是走一步看一步了。

为啥这么说呢?吐蕃这个民族啊,历史是挺悠久的,但说实话,文明水平真的一般,尤其是他们没那个大一统的根基。就算出了个像松赞干布那样厉害的角色,硬是把各个部族给凑一块儿,那也是靠着手里的刀子和实实在在的利益诱惑。这样的国家,在它强盛的时候还能勉强撑着,可要是衰败了,那些只能一起享福却不愿共度难关的王公贵族们,肯定一拍屁股走人,谁还会把赞普放在眼里?

咸通七年,也就是866年的时候,吐蕃国相论恐热因为部族间的一点小矛盾,竟被自己的部将拓跋怀光给偷袭了。拓跋怀光这家伙下手可狠,先斩了论恐热的腿,接着又砍了他的头,还把脑袋带到了长安,直接找上唐懿宗李漼,问能不能拿这吐蕃国相的脑袋,给他换个节度使的官当当?

这样的吐蕃,要是还能存在下去,那真是活见鬼了。

其实,早在论恐热这位吐蕃大臣的头颅被送到长安之前的二十年,吐蕃这个国家就已经名存实亡了,基本上回到了松赞干布统治前的分裂状态。

可这时候的大唐,差不多就是强弩之末了,压根没力气去捡那些现成的便宜和战果。

所以说,唐朝和吐蕃之间那场打了200年的仗,其实谁也没赢。

不过,大唐虽然没能比过老对手吐蕃,但至少看到它走在了前面,也算能安心了。