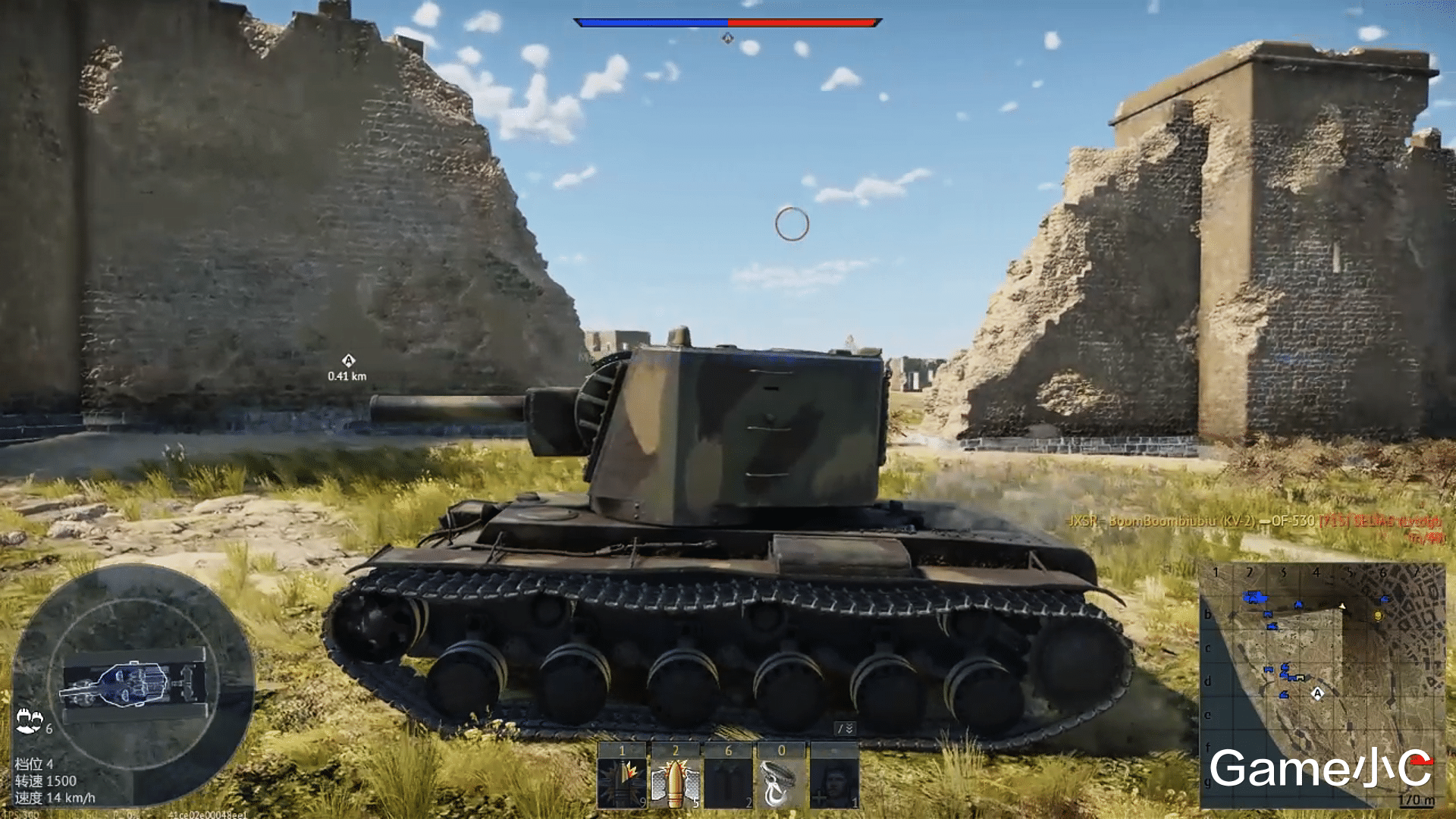

苏系KV-2 1939型重型坦克,实际上是在1939年12月开始研发,1940年1月末完成的试制车。战斗权重为3.7,在更新1.41之前的“地面部队封闭测试”中引入。

在1939年的苏芬冬季战争中,苏军在突破曼纳海姆防线时遇到很大阻力,急需一种火力强大、能协助突破坚固防御工事的重型坦克。加上在当时的KV-1已经具备一定的技术基础和生产经验,以其为底盘进行改进和升级,可以加快研发进度并降低风险,于是最初在4辆试验用的KV-1坦克底盘上安装152毫米的1930型榴弹炮进行试验。为适应大口径火炮,制造了一个新型MT-1坦克炮塔,其内部空间较大,能够容纳大口径火炮的炮尾、装填机构以及防组成员等。

1940年2月10日,两辆原型车送至苏芬战争前线进行实战测试。在测试过程中发现了一些问题,如炮塔过重导致车身倾斜时无法旋转,装填手装填分离式弹药速度较慢,底盘承受重量过大易出现故障等。但由于其在向已被攻占的碉堡射击试验中毁伤效果很好,该项目得以继续推进,也因此被苏军正式采用,并命名为KV-2重型坦克。从1940年开始量产,到1941年,整个KV-2系列的总产量在334辆左右,其中KV-2 1939型(包含加长的试制型)共生产了202辆。

1941年6月德军发动巴巴罗萨作战进攻苏联时,KV-2坦克已经有一定数量装备部队。在战争初期,KV-2坦克给德军带来了很大的震撼和麻烦,其厚重的装甲使德军的37毫米坦克炮和同口径的Pak 36反坦克炮难以击穿,德军甚至给KV-2起了个“俄国移动厕所”的蔑称。例如在立陶宛的杜比萨河的战斗中,德军坦克的主炮对KV-2完全没有作用,直到使用口径88毫米的高射炮才将其击穿。

然而,随着战争的进行,KV-2坦克的一些缺点逐渐暴露,如机动性差、故障频繁、生产复杂等。而且德军也逐渐找到了应对KV-2的方法,如使用更大口径的反坦克炮和专门的反坦克武器。此外,苏军在战争中期开始将重点转向更具机动性和火力的喀秋莎火箭炮以及其他自行火炮的研发和生产,KV-2坦克的生产数量逐渐减少,最终在1943年停止生产。但在整个二战期间,KV-2一直有部分在苏军服役,直到战争结束。

战后,已知存世至今的KV-2 1939型坦克已经非常稀少,仅存的部分大多在博物馆中,例如俄罗斯的库宾卡坦克博物馆。