《——【·前言·】——》

2025年4月1日,沈阳市某小区内,16岁的于行健从高处坠落,经抢救无效去世。这个曾被称为“信息学奥赛天才”的少年,生命永远定格在了16岁。

于行健,这个名字在信息学奥赛圈子里并不陌生。他自幼聪颖过人,对信息学有着浓厚的兴趣。年仅 16 岁的于行健,这位怀揣着对信息学无限热爱与梦想的少年,永远地离开了这个世界。

在3月的省队选拔赛中,于行健发挥失常,排名跌至第十,未能入选省队。这对一直以来的“天才少年”来说,无疑是一个巨大的打击。于行健的轻生行为是受到了落选的刺激还是长期以来的压力?

《——【·于行健的离去·】——》

4月1日,于行健在沈阳市某小区坠楼。尽管被紧急送医,但他还是在3小时后永远离开了人世。他的离去,毫无征兆,留给人们的只有无尽的惋惜和悲痛。

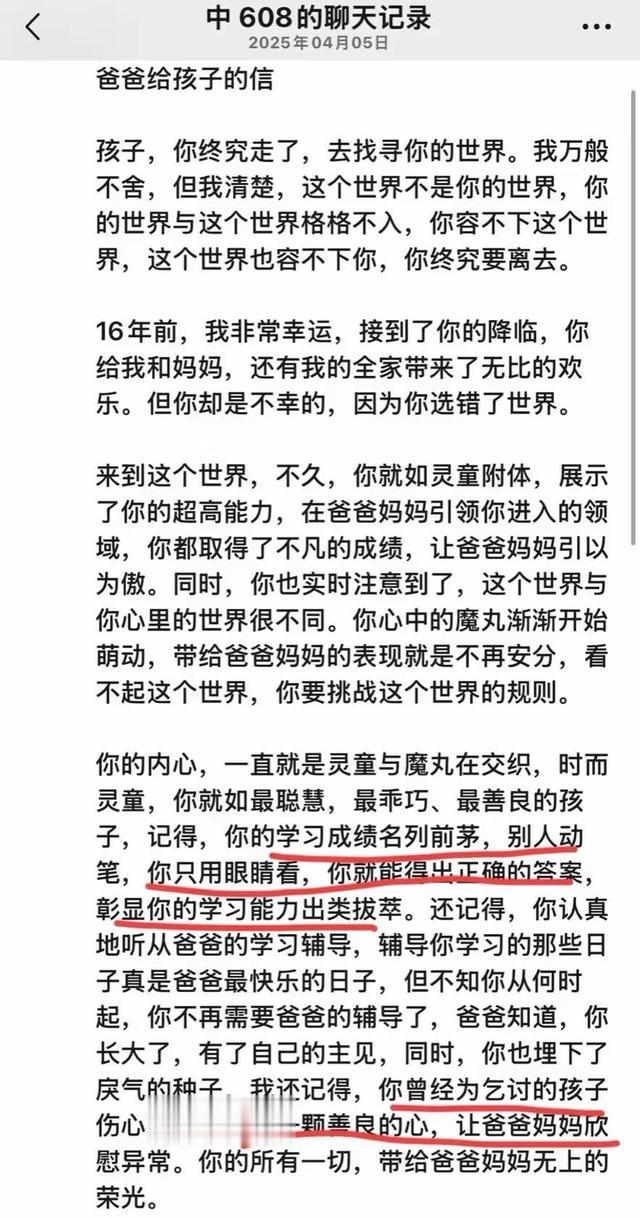

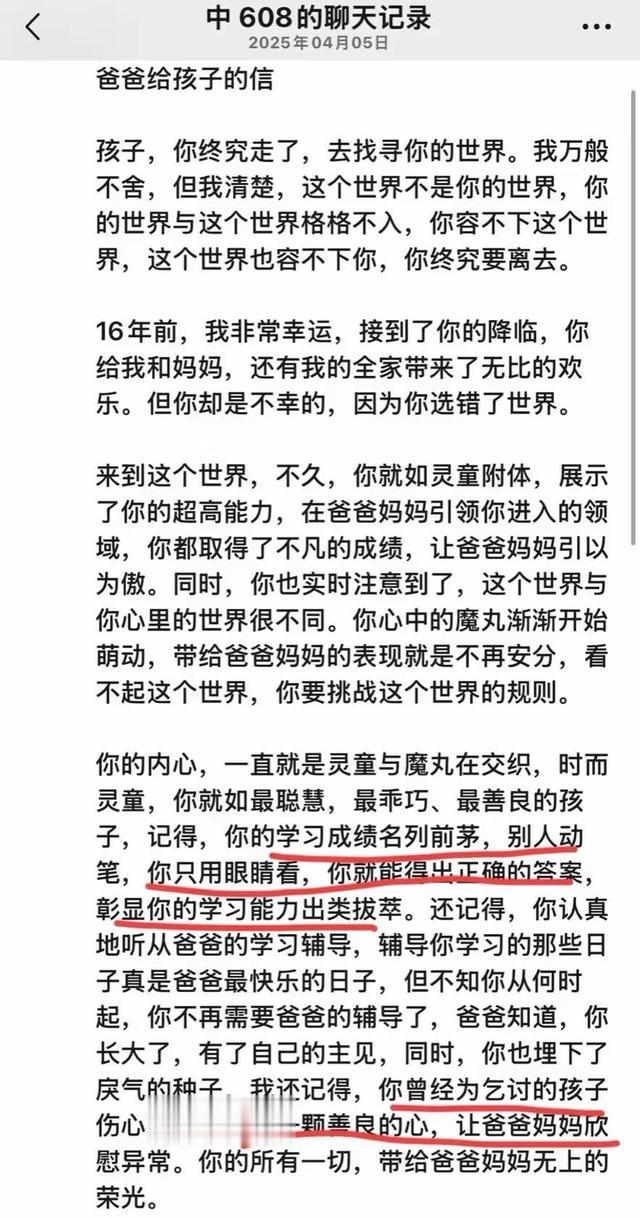

关于于行健坠楼的原因,虽然警方仍在调查中,但初步分析认为,心理压力可能是导致悲剧的重要原因之一。于行健的父亲在告别信中写道:“他从小就像灵童附体般聪慧,但越长大越像被魔丸缠身。”

这个“魔丸”,或许是父母对“神童”标签的执着,或许是竞赛带来的巨大压力,又或许是青春期特有的迷茫和挣扎。

2022年,还在读初三的他,就在辽宁省信息学奥赛中获得了第三名的好成绩。2023年,他更是以接近满分的成绩,在全国青少年科技教育成果展示大赛中斩获金奖。2024年,他以省队选拔赛第三名的成绩,成功入选辽宁代表队,参加全国信息学奥林匹克竞赛。

然而,就在人们期待他于2025年再次创造佳绩时,命运却对他开了一个残酷的玩笑。在3月的省队选拔赛中,于行健发挥失常,排名跌至第十,未能入选省队。这对一直以来的“天才少年”来说,无疑是一个巨大的打击。

于行健的离世,让整个学校陷入了悲痛之中。同学们无法相信,那个曾经充满活力、对信息学充满热情的少年,就这样永远地离开了他们。老师们也深感痛心,他们为没能及时发现于行健的心理问题并给予有效的帮助而自责。

于行健的父母更是陷入了无尽的痛苦和悔恨之中,他们后悔自己在孩子面对失败时,没有给予他足够的心理支持和引导,只关注了他的学习成绩和比赛结果。

《——【·青少年的心理压力·】——》

于行健的去世,再次将青少年心理健康问题暴露了出来。在信息学奥赛这样的“最卷赛道”上,选手们需要常年保持高强度训练,面对激烈的竞争和巨大的心理压力。而于行健,作为其中的佼佼者,更是承受了常人难以想象的压力。

于行健的父母对他寄予厚望,希望他能通过竞赛获得更好的未来。这种期望,虽然出于爱,但也可能给孩子带来巨大的心理负担。于行健的父亲在告别信中提到,孩子并不爱学习,但为了父母,他强迫自己完成一场又一场竞赛。这种“为他人而活”的模式,让他失去了自我调节的能力。

尽管东北育才学校是一所名校,但在心理健康教育方面仍存在不足。学生透露,学校的心理咨询更多停留在“填表格、做问卷”阶段,心理老师更关注“是否影响成绩”,而非学生的真实情绪。这种功利性的心理健康教育,显然无法有效帮助学生应对心理压力。

竞赛和升学成为了许多孩子的唯一目标。在这种环境下,孩子们不得不牺牲自己的兴趣和爱好,全身心地投入到学习中。然而,当他们在竞赛中失利时,往往难以承受巨大的心理落差,从而做出极端的行为。

《——【·反思与关注·】——》

这起悲剧事件也引发了社会各界的广泛关注和深刻反思。在当今的教育环境下,孩子们面临着巨大的学习压力。无论是升学考试,还是各类竞赛,都让他们在追求成绩和荣誉的道路上负重前行。

信息学奥赛作为一项具有高难度和高竞争度的赛事,虽然为优秀的学生提供了展示才华的平台,但也给参赛的孩子们带来了沉重的心理负担。许多像于行健这样的孩子,为了在比赛中取得好成绩,放弃了自己的课余生活,将全部的精力都投入到学习中。

一旦遭遇失败,他们往往难以承受这种打击,容易陷入心理困境。对于学校来说,在注重学生学术成绩培养的同时,更应该关注学生的心理健康。学校可以设立专门的心理咨询室,配备专业的心理咨询教师,为学生提供及时、有效的心理辅导。

当学生在学习和生活中遇到困难和挫折时,能够有专业的人员帮助他们疏导情绪,调整心态。此外,学校还可以通过开展心理健康教育课程、举办心理健康讲座等方式,提高学生的心理素质,让他们学会如何正确面对压力和挫折,增强心理承受能力。

家庭是孩子成长的第一环境,父母在孩子的心理健康教育中起着至关重要的作用。父母不应仅仅关注孩子的学习成绩,更要关心他们的内心世界。当孩子面临失败时,父母要给予他们理解、支持和鼓励,帮助他们树立正确的成败观。

要让孩子明白,失败是成功之母,一次失败并不代表永远失败,重要的是从失败中吸取教训,重新站起来。同时,父母也要注重培养孩子的兴趣爱好,让他们在学习之余,能够有自己喜欢的事情去做,缓解学习压力,丰富生活。

信息来源:

可惜可叹

不用多想间接害S他的不是别人是他父母。