有人说,明朝近三百年历史中,有一半归功于这样一位大臣,没有他出现,大明可能会被直接腰斩,享国祚不到百年。但是他所遭受的冤屈却令后人一直叹息不已。

为何对一位大臣的评价如此之高?为何他立惊天大功,却被皇帝赐死?今天我来当一回明朝救时宰相——于谦,体验一下这位千古名臣,是如何挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾的。

我是于谦,跟我同名的还有后世一个说相声的,他也挺出名。不过我可管不着后世几百年的姓名权,在大明,我就叫于谦。这个名字听起来平平无奇,但是在之后的几十年里,整个大明将一直听到,而且流传百世。

不过我那会儿压根哪想得到这么多,好好过完自己的童年就了事。我出生于洪武三十一年,也就是1398年,这一年洪武老爷子很快就嗝屁了,然后他的孙子朱允炆继位,完后又跟他叔叔干了一仗,结果被打败了,后来洪武老爷子的四儿子继位,就是后来的永乐大帝朱棣。

然而,这一切跟我半毛钱关系都没有,因为整个这些年,我不是在吃奶就是牙牙学语,所以哪怕外面战火连天,我依旧过得好好的。

我出生的地方是浙江杭州府钱塘县,这个地方不管是哪个年代都是一块富裕的地方。江南无限美好,而且又是诗书礼仪鼎盛的地方,所以我不出意外,也是走上科举的道路,为大明朝的事业添砖加瓦。

我的祖父在洪武年间就是工部主事,虽然听上去是个肥差,但是在洪武年间,能够平平安安熬到退休,已经是当官前世修来的福气了,哪还敢贪污。不过因为家里有当官的,所以我从小家境就比较优渥,至少读书是不愁的了。

小时候还发生了一件趣事,一个和尚见我相貌惊奇,竟说我是“救时宰相”,当时谁也没当做一回事,毕竟这种和尚道士啥的,神棍太多。不过没想到一语成谶,我居然真的应验了这个名号,这是后话,暂且不表。

永乐十九年,我终于奔向了大明朝温暖的怀抱,考中了辛丑年的进士,这就意味着仕途大门向我敞开,我终于可以当官了。

官场沉浮,保持自我在永乐年间,我没干出什么大事,直到永乐的孙子朱瞻基登基,我才终于迎来当官事业的第二春。

宣德初年,我被授予御史的官位,这个官名听上去高大上,其实就是个打嘴炮的低级别小官,但是洪武老爷子定了规矩,说咱们御史可以批评时政,而且不会因言获罪。换句话说,就是我看谁不爽就可以喷谁,而且不用负任何责任。

不过我还是很有良心的,不会随便开炮,但是当这个官,没有一副好嘴皮子是干不好的。长此以往,我的口才得到了很大的锻炼,这也为我之后的一飞冲天打下了坚实的基础。

宣德元年(1462年),皇上的叔叔朱高煦又开始闹事,想自己也体验一把当boss的感觉。这朱家人破毛病真多,动不动就想闹事,永乐帝已经搞定了很多的藩王了,没想到临头来又被自己的儿子捅了一刀,还好他看不到,不然肯定会从棺材里蹦出来抽朱高煦两耳巴子。

话说这藩王想要干大事业,还真得有两把刷子,朱高煦以为自己继承了老爹的良好基因,结果无奈自身战斗力太低,还没等皇上御驾亲征大军的到来,就直接投降了,真没劲。

后来皇上不想见这个沙雕叔叔,于是就派我过去瞅瞅。我这一瞅不打紧,越看这个沙雕藩王不爽,当王爷好好的,非得要闹事,闹事又没几分真本事,真的是丢永乐帝的脸。

于是我气不打一处来,就开喷了。

《明史》记载:“(帝)命御史于谦口数其罪,以劾章示之。谦正词崭崭,声色甚厉。高煦伏地,战慄顿首,言:臣罪万死、万死,惟陛下命。”

于是我一战成名,连皇上都记住我了。被大boss赏识,自然少不了好处,于是我的官位摇身一变,成了兵部右侍郎,而这个官位也为我后来力挽狂澜埋下了伏笔。

如今的天子前期还挺勤勉的,颇有几分他爷爷的精神劲,但是越到后面就越犯懒,对于朝政就没那么上心了,平日里就喜欢逗逗蛐蛐儿,自己搁皇宫里瞎玩。他开始宠幸太监王振,这狗太监可不是个好东西,一旦有了权力就开始使劲儿折腾,把朝堂弄得乌烟瘴气的,后来还不消停,直到最后把自己作死,也差点把整个大明朝给作没了。

我虽然看不惯这些,但是毕竟人微言轻,也没办法,只能做好自己的本职工作,不与那些人同流合污,虽然期间被王振给弄到监狱里去了,但幸运的是由于围观期间名声太好,老百姓与众多同僚一起请命,让我没多久就出狱了。

后来,一件改变大明朝命运,甚至改变无数人命运的大事件即将于到来。

力挽狂澜,蒙冤受难说到大明朝的邻居,就不得不提被洪武老爷子赶到北方吃草的蒙古人。虽然说主要的势力被灭掉了大半,但这群孙子就跟个打不死的蟑螂一样,不管你怎样去打他,只要给他缓一口气,他又能卷土重来。而且专门跟你玩游击战,让你有劲儿没处使去。

正统十四年(1449年),北方那群玩意儿又来了。不过这一次不像是之前的小打小闹,现在北方那边一个叫做瓦剌的部落壮大起来,首领也先带着好几万大军直接踹边关的大门了。

这是可忍孰不可忍,什么时候大明朝的边境被人这样直接来犯了?看来永乐帝给他们的教训还不够,听到北方来犯的消息,大家都是义愤填膺,恨不得自己上前线与这群瓦剌人杀个你死我活,但大家也就图个乐子,打打嘴炮,咱们这些大文官,哪还用得上去前线,国家养那些将领将军是吃白饭的吗?

可是越不想什么事发生,就越会发生。咱们的皇上不知道脑子抽的哪门子风,想要御驾亲征。这跟上次平定藩王判断可不是一回事,你想学你爷爷打仗,至少也要自己有那个本事才行。

于是我跟朝廷的很多大官一直都在劝,无奈皇上在狗太监王振的怂恿下,铁了心的要御驾亲征。没办法,谁让他是大老板呢,没人拦得住。

当时想着,亲征就亲征吧,咱们大明朝十几万精锐部队磨刀霍霍的,随随便便砍翻了那些瓦剌人,然后就凯旋归来吧,皇上被几十万人保护着,怎么也不会出事。

谁也没想到,一件千古奇谈的大事发生了,几十万精锐的大明军队被也先带着几万人给一锅烩了,其中包括大所有明朝能打的将军,一大半大臣,当然最重要的还有一个皇上。这消息传过来,感觉天都要塌了,任谁也想不到,大明居然会败得那么惨,连皇上都被俘虏了。整个朝廷都喧闹起来,大家都议论纷纷,为自己谋求后路,史称“土木堡之变”。

其实,现在连赶走蒙古人也就不到百年,大家对于那些战斗还是心有余悸的,一想到精锐的明军全军覆没,现在就剩些老弱病残,北京城怎么办,大明怎么办,我们该怎么办?

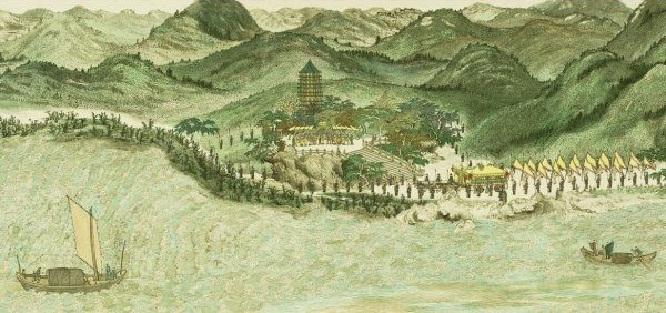

我,于谦,站了出来。首先,我们赶紧拥立了英宗的弟弟朱祁玉为皇上,这样我们就有了一个中心,紧接着就是整顿军备,将剩余的大军聚集起来拱卫京城,我亲自带兵守在城门上,准备迎击来犯之敌。

也先这孙子贼精贼精的,带着英宗皇上到处跑,到处骗开城门,但唯独在北京城这里,碰到了我,这招行不通了。于是他立马攻城,想攻破北京,灭亡大明。但是他马上会发现,他真的想多了。

虽然当时的大明精锐损失殆尽,但是大明建立也才不到百年,尚武的精神犹在,哪怕剩下些老弱病残,也是有战斗力的。而且也先的部队多为骑兵,不善攻城。于是,我把北京城守住了,也保住了大明的江山。

按理说,立下如此大功,我肯定会受到特别的嘉奖,但是天不遂人愿,也先把英宗皇上放了回来,后来英宗皇上用夺门之变又重新登基为皇上。而我,作为挽救大明的英雄,却成了英宗皇上的眼中钉,肉中刺,毕竟在北京城外,我可是直接没把他当皇上,而是直接开了嘴炮。要说朱家人都不是啥心胸开阔的人,于是我悲剧了。

我死的那天,史书记载:“阴霾四合,天下冤之,京郊妇孺,无不泣酒。”。

但是我却死得其所,死得壮哉。匡扶社稷,拯救国家于危难之中,方不负这么多年所读圣贤书。以诗为证:

“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”出自《石灰吟》

于谦之功,经天纬地,于谦之死,令人痛惜。但是于谦却有必死之理,说起来很残忍,但这就是帝王之术的政治手段。

土木堡之变后,功勋集团被一网打尽,文官集团迅速崛起,进而能够威胁到皇权,而于谦更是以铁血手段迅速拥立代宗,这对于当时的大明无疑是个正确的决定,但是对于皇权却是个极大的隐患。所以英宗再次上位后,不管是出于稳固统治的考虑,还是对于自己夺门之变的名义,都必须让于谦死。所以一代名臣于谦,最终死于自己救下来大明皇上之手,徒留后人无限感叹。