书写溯源

——读盛欣夫先生《书画释疑》札记之二

文/丁伟驹

世界各民族都有自己特有的书写艺术。从各国原始洞穴壁画,可知艺术几乎共同起源于原始人类的狩猎生活,而从留下的古文字,也可判断最初也都是从象形开始,然而分道扬镳。而中国书画艺术以独特形式立于世界艺术珍宝之林,尽管自清代之后,西方绘画艺术的引入,曾经风云一时,但始终没有被西方所融化和湮没。探究其因,欣夫先生从中国书画工具的产生和发展考察和探索中国书画独特艺术形态的起源、形成和发展,不能不说是一种创见。

▲《书画释疑》笔墨手札之一

他在《书画释疑》开宗第一篇就破解了中国书画艺术独特形式的起源和发展,他概括为四句话:“管城一条线,水墨画世界,以写传精神,一泻三千年。”所谓“管城子”,毛笔之别称。欣夫先生引韩愈《毛颖传》:“秦始皇使恬(蒙恬)赐之(指兔)汤沐,而封诸管城,号管城子。”从中可归纳四点:

一、中国书画始于用束笔。盛先生以为中国书画发轫于始皇封毛颖“管城”或“更早些“,得于他考察楚简“时用毛束之笔已较成熟耳”所作的结论,毛颖则是“束笔”之祖始爷。盛先生不无兴奋地说:毛笔“应运而生,书写终于开始了,中华文明在人类文明中又向前跨出了一大步。”(笔墨手札之六十九)这“一大步”即是把中国实用的文字升华到书写艺术。盛先生关于中国书画始于用“管城子”,起源于秦或更早些,是有依据且很有见地的。

▲《书画释疑》笔墨手札之六十九

二、“线”是中国绘画之本。盛先生认为有了“管城子”,才有“一条线”,才有“水墨画世界”。一言以蔽之曰:才有中国民族特色的水墨书画。丰子愷先生在《艺术修养基础 西洋画简史》中也说中国画盛用“线”,而西方画淡化“线”,这是中国画与西方画形式上的一大区别。可想而知若无“管城子”,何来这“一条线”呢?没有“线”,也就没有了中国人物画的“衣褶”和山水画的“皴法”,还哪来的中国“水墨画世界”呢?所以“管城一条线”当是中国水墨绘画之本了。

▲《书画释疑》笔墨手札之八十六

三、中国书画以传神为魂。盛先生认为有了“管城子”,才有可能“以写传精神”,这“精神”就是中国书画的“神韵”,它是与西方画风的一个分水岭。中国画轻形似而重神似,区别于西方画重写真而求形似。盛先生在书中指出:“东方审美,意象为上”,“无需以具象、抽象为审美尺度来评判,而以东方线条、文化内涵传递精神力量。”,还举呉昌硕的梅花为例,说:“吴昌硕的梅花,讲线条之苍劲,而非比梅树枝干象与否,亦非抽象所能概之。”线条的“苍劲”便是梅的“神韵”,因而他概言之曰:“东方的笔墨线条,已是艺术。”(笔墨手札之八十六)因此,没有“管仲子”,中国画何以能假“以写传精神”呢?

四、有了“管城子”,盛先生认为中国的书画才能“一泻三千年”。不论我们民族经历了过无数次战争或天灾的浩劫,但中国书画依仗这一枝“管城子”顽强生存、发展、绵延几千年,产生了一代文一代领军书画界的大师,使我国民族书画艺术永放光彩,生生不息。

盛先生关于书画的产生和发展与“管城子”关系的论述,确是一种创见,符合唯物主义发展史观。

按唯物史观,社会发展的一大要素是由生产“工具”推动的,唯有有了铁器才出现了封建生产关系,也唯有发明了蒸汽机,才有资本主义生产关系的产生和发展。盛先生假以推论,新的艺术工具的产生和发展,也必定是艺术发展的原动力,而且不同的艺术工具推动着艺术发展的各自的特色和发展的途经!他在《笔墨手札之五十》说道“宣纸、湖笔、徽墨、端砚”先后出现,“此乃吾辈之幸运,也是国人的骄傲”。有这文房四宝,我们才可能“以轻重浓淡交织出艺术层次变化,用提按顿挫描绘出内含时代特色的壮丽图卷”,这就是有力的佐证。换言之,无此四宝,便无中国特色的水墨书画艺术!

盛先生“管城子”说,为我们探索中国书画艺术的历史开辟了一条新的蹊径,是认识书画艺术的牛鼻子。我们不妨从书画工具的沿革和发展,以勾勒出中国书画发展和演变的历史轮廓,写一部有中国书画艺术特色的书画史。这不能不说这是盛先生在书画理论上一大贡献!

2021年11月23日凌晨

(作者:丁伟驹,83岁,1963年杭大中文系毕业,中学语文高级教师)

境界 45x68cm

清暑 45x68cm

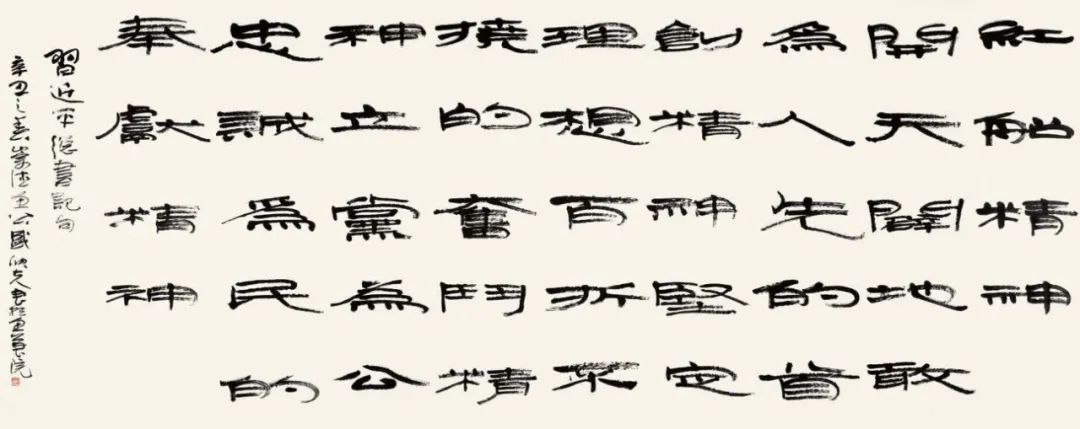

红船精神·隶书 144x366cm

释文:红船精神:开天辟地,敢为人先的首创精神,坚定理想,百折不挠的奋斗精神,立党立公,忠诚为民的奉献精神。

古树无花联 行草·136x33cm

释文:古树当庭直,无花满座香。

书名:书画释疑

盛欣夫 著

西泠印社出版社

《书画释疑》一书为中日文双语对照版本。日本书道与中国书法同源异流,颇有共通之处,双语版本有利于共同商讨书法未来,互利互补,共同发展;有利中国书画国际化,有利中华文化全球共享。

鱼公书院·埭溪别院局部