但凡让人觉得有些道理的“调侃”,往往都不简单。

受演义、戏曲、影视等作品影响,汉末、三国的历史应该算是中国人最熟悉的一段,许多人站在不同的角度对其进行解读,笔者最近在和朋友交流时突然碰撞出了一个玩笑式的总结,那就是——废长立幼,然后完蛋。举例如下:

汉灵帝想废长立幼没成,董卓帮他办了,然后董卓、汉献帝、东汉都完蛋;袁绍、刘表“被动”废长立幼,然后完蛋;曹操拒绝废长立幼,至少曹丕没完蛋;刘备间接废长立幼(废刘封立刘禅),二世而亡;孙权废长立幼,孙亮身死。

虽然以上观点只能算是戏说,但某一同类型的行为既然能反复出现且不断对历史产生重大影响,这本身就是一个值得关注的话题,所以我们真正应该提出的疑问应该是:

废长立幼这个行为的背后,究竟有怎样的深层次社会原因?

受文艺作品和家庭观念影响,人们常常将个人喜恶带入复杂的社会与历史思考当中,比如古代的演义、甚至是史书通常都会将废长立幼的原因解释为主君偏爱小儿子,所以产生这样的想法;或者因为小儿子是受宠的年轻继室或者侧室所生,因此主君爱屋及乌。

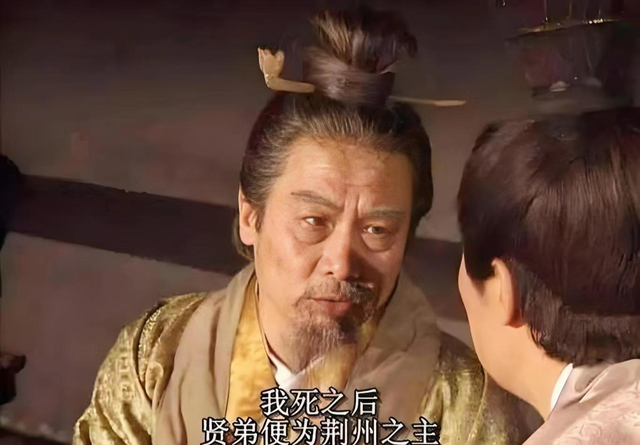

比如《三国志》写袁绍“后妻刘有宠,而偏爱尚,数称于绍,绍亦奇其姿容,欲使传嗣”,写刘表“表宠耽后妻,每信受焉”,但仔细深究的话我们便会发现,废长立幼这一行为本身就是封建制度不成熟时期的必然产物,为什么这么说呢?

纵观历史,我们可以看到君主制的权力是以君主为核心、通过亲疏关系而层层递减的,那么处于这个核心中的人物有哪些呢?通常来说就是以下三个:

君主本人,君主正妻,君主嗣子。

当然,这里也要注意两点:

第一,此处所说的“君主”,不单指皇帝,而是所有集权集团的首脑,皇帝当然是最典型的,军阀当然也是,还有很多独立自主的小团体领导——本文中的很多词语其实还有更合适的替代品,但由于一些其他原因,这里就不用了,希望大家理解。第二,现实的历史是复杂且多样的,不可能完全与以上结论相对应,比如君主幼龄、傀儡等,但我们现在讨论的是常态情况,那么以上三人就可以默认为君主制的权力核心。正因为如此,以上三个角色自然而然地就会成为不同势力博弈、争取的对象。

以汉末三国为例,这正是世家大族崛起的关键时期,所以皇帝也好、其他军阀也罢,都要受到他们的影响,其中非常重要的方式就是影响君主本人、君主正妻、君主嗣子的人选。

第一种,就是所谓的“良禽择木而栖”,各路豪杰纷纷站队选择投靠的对象,此处我们可以看到许多世家大族都在多处押宝,这也导致三国各大势力中遍地是亲戚的情况出现。第二种,就是在选后、选妃的问题上较劲——当然,这是对于皇帝而言的。而就一般主公来说,就是正室的选择。第三种,自然就是在选择接班人的问题,这也与本文的主题“废长立幼”息息相关,但同时也和以上两点影响有着千丝万缕的联系。

为什么废长立幼问题出现的时候,总会出现长公子得到主公老班底的人支持、幼公子则是被新势力站队的情况?这里面的逻辑其实非常通顺:

长公子年龄更大,与老班底交情深,自然关系紧密;反过来,新势力想插入其中难度较大,所以只能转而扶持幼公子。集团发展初期,参与创业的老班底主要是能力强、忠诚度高,但掌握的资源、能量往往不是很大;而集团壮大后,新势力通常本钱更充足,但对集团的“业务”不熟悉,忠诚度也大打折扣,能力也是次要的,主要是“带资入股”。为什么废长立幼的情况总是出现?因为老班底整体实力下风;为什么废长立幼后容易崩盘?因为新势力不熟悉业务,且忠诚度不够,所以集团容易因此而散架。

而站在主公的角度,喜欢小儿子固然可能是动废长立幼心思的原因,但更重要的是——注意,重点来了:更重要的是,这本身是其制衡权力的重要手段。

任何君主制领导人都将不可避免走向衰老与死亡,这时候年纪大的长公子往往就会成为自己的威胁,所以他必须在接班人问题上分化自己的手下,否则大家都支持长公子了,那还要这老主公干嘛呢?

归根结底,废长立幼问题的出现,就是君主为了维护自己权力而刻意纵容、甚至是主动制造出来的,因为他们想不出别的办法来解决制度问题,所以只能在不同时期用不同的办法来分化矛盾。

那为什么汉末三国时期会频繁出现废长立幼的问题?因为那个时候正是儒学礼教刚刚兴起、谶纬之说盛行、士族政治成型的关键时期,“贵贱有等、亲疏有分、长幼有序”就是世家大族对抗君主权力的重要武器,要想反制对方,不就自然而然地会想到废长立幼了?

所以回到文章开头的观点——废长立幼这一行为本身就是封建制度不成熟时期的必然产物,那么请大家再回忆一下,中国历史上有哪些时期不流行这一套呢?

首先自然是乱世,而且还得是相当乱的乱世,比如唐末五代十国,兵强马壮者为王,别说什么长幼了,连主公自己都经常谈笑间灰飞烟灭,哪还有什么礼教?上位者自有大儒为他辩经。

但众所周知,乱世并非正常状态,所以大部分王朝几乎都在遵循嫡长子继承制,甚至到封建社会晚期的明朝和清朝前期也是如此,直到清朝中后期以后才从事实上废除了这一套东西,确立了秘密立储、择优而录的制度。

为什么后人将清朝称为封建专制制度的巅峰?就是因为它确实解决了许多过去棘手的制度问题,尤其在关键性的皇帝人选问题上更是处理巧妙——然而补丁再好,终究也抵不过别人直接升级版本:封建制度终将被埋葬,无论再怎么被优化也不过是扬汤止沸罢了。