你是否曾想过,一位从金沙江畔走出的彝族少年,如何一步步成为贵州省政协主席和著名作家?龙志毅的人生轨迹,不仅仅是他个人的奋斗史,更是一部浓缩了中国近现代社会变迁的家族史。今天,让我们一起走进他的自述,探寻那段波澜壮阔的历史画卷。

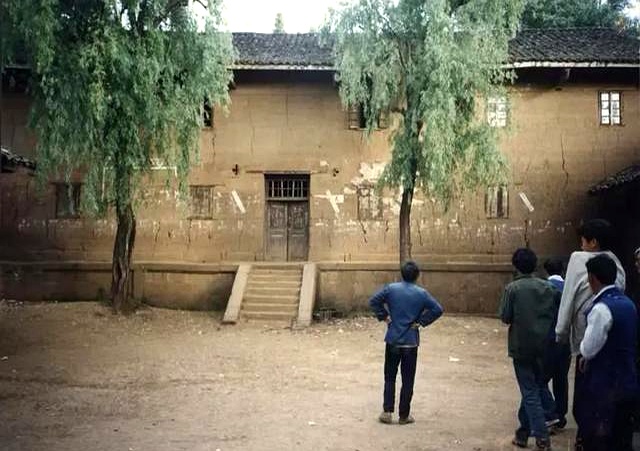

龙志毅的自述,像一扇尘封已久的木门,缓缓开启,门后展现的是一个充满时代烙印的家族故事。他的家族,在云南永善县,曾是拥有百户佃户的大地主。然而,这并非简单的财富积累,而是与清末民初动荡的时局紧密相连。他的祖父龙登云,在咸丰、同治年间,因协助清廷镇压农民起义有功,被授予“都尉”头衔,家族也由此显赫起来。这种通过参与政治军事活动来获取社会地位的模式,在当时的社会背景下,是许多地方豪强的崛起之路。

但龙志毅的家族史,并非只有荣耀和光鲜。他坦诚地描述了家族内部的复杂关系,以及地主阶级与农民之间的微妙联系。父亲龙庭升,作为云南省议会议员,一方面享受着地主阶级的特权,另一方面也对佃户展现出一定的“仁慈”,减免租粮。这种“假慈悲”,在后来的政治运动中,成为了龙志毅自我批判的“活材料”。这种自我反思,体现了一种历史的辩证观,并非简单地否定过去,而是试图理解和超越历史局限。

更令人唏嘘的是,龙志毅家族的女性命运。他的几位姐姐,都经历了不同的人生悲剧。大姐的丈夫,曾任贵州威宁县县长,后在土改中被迫害致死。三姐嫁给大关县的彝族地主,一生平淡。四姐嫁给卢汉的弟弟,早年守寡,最终郁郁而终。五姐的婚姻更是充满波折,为控诉丈夫重婚,甚至跑到重庆“告御状”,最终却落得变卖家产、靠织布为生的境地。这些女性的命运,如同历史洪流中的浮萍,看似拥有一定的社会地位,却难以掌控自己的命运,折射出那个时代女性的普遍困境。

龙志毅的自述,也让我们看到了彝族社会在汉化过程中的挣扎与融合。从祖父一代开始,龙家逐渐汉化,墓葬形式也从传统的石子垒砌的火化墓,变成了汉族达官贵人式的石垒墓。他的父亲从小接受汉学教育,担任省议会议员,都体现了这种汉化的趋势。然而,这种汉化并非完全的同化,而是一种在保持自身文化特征的前提下,对汉族文化的吸收和借鉴。这种文化融合,在今天的民族文化交流互鉴中,仍然具有重要的借鉴意义。

龙志毅的哥哥们,也各有各的人生轨迹。二哥龙志钧,毕业于云南大学土木工程系,是当时滇东北彝族中少有的技术人才,曾任云南建设厅水利局局长,却在肃反运动中含冤自尽。三哥龙志新,曾任永善县教育局长,后因牵涉枪支案被判劳改,最终病逝。他们的命运,反映了那个时代知识分子的困境,在政治运动中,个人的命运往往难以掌控。

而龙志毅本人,也经历了多次转学,最终考入云南大学法律系,并参加了革命工作。他的求学经历,展现了那个时代青年学生的爱国热情和对社会变革的渴望。从参与学生运动,到投身革命,他的人生选择,与那个时代的主流思潮紧密相连。

龙志毅的家族史,是一部鲜活的中国近现代史。它不仅仅是一个家族的兴衰沉浮,更是一部关于民族融合、文化冲突、社会变革的历史画卷。它让我们看到了历史的复杂性和多样性,以及个人命运与时代背景之间的紧密联系。

那么,我们能从龙志毅的家族史中汲取什么启示呢?

首先,要正视历史,客观评价历史人物和事件。历史并非只有黑白两色,而是充满着灰色地带。要理解历史人物的行为,必须将其置于特定的历史背景下进行分析。不能简单地以今天的价值观去评判过去的人和事。

其次,要关注社会底层人民的命运。龙志毅家族的女性,以及那些佃户、农民,他们的命运往往被历史所忽略。但他们才是历史的创造者,他们的命运,才是真正值得关注的。

再次,要促进民族文化的交流互鉴。汉化并非简单的同化,而是一种文化融合的过程。在今天的全球化时代,我们更应该尊重不同文化的差异,促进不同文化之间的交流互鉴,共同构建人类命运共同体。

最后,要珍惜今天的幸福生活。龙志毅家族的命运,告诉我们,和平与发展是多么的来之不易。我们要珍惜今天的幸福生活,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

龙志毅的自述,是一部值得我们认真阅读和思考的历史。它不仅仅是一个家族的故事,更是一部关于中国近现代社会变迁的史诗。通过阅读他的自述,我们可以更好地了解历史,更好地认识自己,更好地把握未来。

你觉得呢?你是否也对这段历史产生了浓厚的兴趣?点击阅读原文,了解更多关于龙志毅家族的故事,一起探寻那段波澜壮阔的历史画卷!