毛主席的一生是波澜壮阔的一生,毛主席的一生是跌宕起伏的一生,毛主席的一生也是无私奉献的一生。

纵观毛主席为社会主义革命和建设的一生,全心全意为人民服务始终是他永远不变的人生宗旨,为最广大的人民群众谋福利一直是他最崇高的人生追求,竭尽全力为人民排忧解难永远是他倾注心血的毕生事业!

无论是在那个艰苦卓绝的革命岁月,还是在日理万机的建设时代,毛主席一直秉持着一颗无限关怀人民群众的赤子之心,那一幕幕感人场景,如今看来依然令人动容。

一、毛主席心系百姓,与生俱来

毛主席,他是从偏僻农村里走出来的农民的儿子,他生来就属于人民。

从毛主席懂事的那年开始,他就一直将老百姓的疾苦记挂在身上,这种对于老百姓的关爱与体恤是他与生俱来的。

从他青年时代开始,毛主席就立志要为旧中国的劳苦大众们奋斗一生。因为饱含着对劳动者们的深厚感情,他将改造社会、造福人民作为了他一生的理想。在他革命的生涯中,这份理想始终支撑着他,他的一个个事迹无不在体现着这一份执着与意志!

毛主席自小就生活在韶山冲的农家里,与劳苦大众的渊源,是那样的难分难解,他对劳苦大众的疾苦与荣辱也是那样的感同身受。

砍柴、拔草、拾粪、放牛,也许对现在的孩子来说,那是农家乐里的新鲜玩儿,可是对于毛主席的童年来说,那就是他每天生活的全部,他从六岁开始就帮助家中做这些农活了。

到了年纪稍长一些时,毛主席开始进入了私塾读书,但是家中的农活同样不能放下。他每天过的日子,几乎跟家中请的长工一样,犁地、耙地、栽秧、割禾,有时他还会将长工的重活都抢过来干。在那个年少的时代,毛主席对劳动人民的关爱就已经显现了出来。

在毛主席母亲的教育下,毛主席从小就对劳苦大众充满了无限的同情。因为母亲是一个乐于助人、同情贫弱的人,乡亲们只要遇上灾年和困难时,常常会接受她的接济和帮助。这些行为,在耳濡目染之下,也对毛主席产生了潜移默化的影响。

毛主席在私塾的时候,有一些家境贫寒的同学,经常没有午饭吃。毛主席不忍心他们挨饿,就将自己所带的午饭都分给了同学,宁肯自己中午饿一顿,到晚上回家再多吃点。母亲知道此事之后,每次都会给他多准备一些饭菜,好让他接济同学们。

有一次,天气非常的寒冷,毛主席在上学的路上遇到了一位衣衫褴褛的同学在寒风中瑟瑟发抖,毛主席于心不忍,毅然将自己的夹袄送给了他穿。母亲知道此事后,也没有责怪。

1910年4月,湖南洞庭湖发生了水灾,而长沙、湘潭等地又闹旱灾,老百姓们的生产生活受到重创,民不聊生。但是地主豪绅和投机商人勾结在一起,非但不救灾,还趁此机会,大量囤积粮食,导致物价飞涨。

有些灾民失去了生存的希望举家自尽,有些灾民去衙门请愿却遭到枪击。

走投无路的灾民组织起了暴动,他们放火烧了官府衙门,砸烂了外国的洋行和公司,仅仅是为了有口饭吃。但是清政府却派兵镇压老百姓,杀害了许多人!

这件事对年少的毛主席产生了巨大的影响,在他的心中打下了深深的烙印,毛主席后来回忆说:“这件事影响了我的一生。”

1911年春,毛主席走出了韶山冲赴长沙上学,随着阅历与知识的增长,毛主席对人民的感情更加深厚。

每每阅读《水浒传》《三国演义》《精忠岳飞》等小说时,毛主席都会感叹,为什么这些讲述英雄的小说里,没有一个主角是农民呢?

农民出身的毛主席对此进行了久久的思考,最后他得出结论,这些小说都是在颂扬统治阶层,这些人根本没有种田的苦恼,因为土地都是他们所有的,自有农民替他们种田。在这里,他看到了封建社会的极度不平等。

毛主席这些年少时代的亲身经历与感受,造就了他解放劳苦大众、造福劳苦大众的强烈愿望,也令他义无反顾地走上了革命的道路。

在毛主席的革命生涯中,艰难与困苦始终如影随行。然而毛主席依然不忘初心、牢记使命,无论遭受多大磨难,都将解放劳苦大众作为他战斗不息的力量源泉!

二、毛主席对人民的关心,细致入微

毛主席一直都将人民放在第一位,他也非常清楚,要取得革命的最终胜利同样需要人民的拥戴与支持。

毛主席常常对身边的工作人员说:“我们走到哪里,都不要忘记为民兴利除弊。我们共产党的干部战士,就是为人民服务的。”

他还说:“你若要群众拥护革命,你就要关心群众。”

这是毛主席多年来帮助人民、服务人民之后切身的体会与感悟,他将走群众路线作为党的根本路线,而且在做群众工作时,一直强调脚踏实地、坚定务实,把解决人民群众的实际问题与困难作为群众工作的基础。

早在瑞金时期,毛主席就将“关心群众生活,注意工作方法”作为了群众工作的核心,他说:“我们现在的中心任务是动员广大群众参加革命战争,以革命战争打倒帝国主义和国民党,把革命发展到全国去,把帝国主义赶出中国去……我们对于广大群众的切身利益问题,群众的生活问题,就一点也不能疏忽,一点也不能看轻……解决群众的穿衣问题,吃饭问题,住房问题,柴米油盐问题,疾病卫生问题,婚姻问题。总之,一切群众的实际问题,都是我们应当注意的问题。”

他还强调:“只要我们真心实意地为群众谋利益,解决群众的生产和生活问题,解决群众的一切问题,广大群众就必定拥护我们,把革命当作他们的生命,把革命当作他们无上光荣的旗帜。”

1928年1月5日,毛主席率领着工农革命军进入遂川县城,没想到城里面所有住户都大门紧闭,看不到一个人影。

毛主席看到这样的情景说:“我们进城后的第一件事,就是要发动群众,粉碎敌人的阴谋,把群众组织起来,打倒土豪劣绅。”

那时,城内有不少谣言,有一对夫妻误信了谣言,进到山里藏了起来,扔下了一个腿部受伤的老头躺在床上,已经一整天没吃饭了,腿上的伤也化了脓。

毛主席知道后,便叫来了一个战士给老头清理伤口,又叫来另一个战士给老头留下一袋米,还为他熬好了粥喂他吃。

老头非常的感动,当即就表示等腿好了会把儿子、媳妇和左邻右舍都喊回来。

1933年4月,临时中央政府从瑞金叶坪迁到了沙洲坝。沙洲坝是一个严重干旱缺水的地方,人民群众饮水很成问题。

毛主席知道之后,彻夜未眠,他思考了一夜,第二天又四处考察。最终毛主席组织起干部战士,以大楠木作为材料,铺设起一条简易的输水管,将山上的泉水引进到村子里,并且用一个大木桶接住存储起来。

但是,这样的办法并不能彻底解决用水问题。毛主席为了保证沙洲坝的人民都能喝上干净的水,带领着干部与战士跋涉几十里寻找水源,最终勘定了几处作为水库的地址。

同时,毛主席为了大家取水方便,决定在村子里打井。因为当地的水资源匮乏,自古以来就没有打井成功过,毛主席却认为无论如何都要试一试。

经过勘探,毛主席先后为村民打了两口井,第一口井在不久之后被弃用,而第二口井一直被使用着。解放以后,沙洲坝的村民们在井台上树起一块纪念碑,上面刻着“吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席”。

三、毛主席对人民的关心,情感真挚

毛主席是人民敬仰的领袖,他也从来没有因此而脱离群众,而是始终把自己看作人民的公仆和勤务员。无论是在怎么样的环境中,毛主席都时时刻刻惦记着群众,全心全意地为人民群众办实事!

正如他的名言:“对于共产党人,人民的疾苦绝非小事!”

1935年10月,来到陕北的毛主席虽然有特别多军政要务进行处理,但是他从来没有忘记过群众的需求。每当农忙时节,毛主席都会组织机关干部下乡帮助抢种抢收;当时节不好时,毛主席会立刻组织干部修水利开渠道,尽可能地让群众们有个可观的收成。

毛主席刚到陕北的时候,人民的文化水平落后,卫生条件差,毛主席马上动员部队中有文化的干部,将自己的知识服务于人民,向大家传授科学文化知识。并且带头修建厕所,沤粪积肥。看到陕北的窑洞没有开窗,室内阴暗潮湿,人们居住在里面容易得病。毛主席就带头宣传,帮着老乡们开窗,改善人民群众的居住环境。

1936年7月,中央搬迁到了陕北保安。因为那里交通不便,经济十分落后,再加上战争的破坏,城里竟然没有一家商店,群众就连买盐都要赶着毛驴到700里外的宁夏盐池去驮,一盒火柴竟然要用十几个鸡蛋才能换来,衣服布匹就更难买到了,有些人家,一件衣服居然缝缝补补地穿了几代人。

毛主席看到这些情况后,心情十分沉重。他立刻要求中央贸易部和保安县政府在保安城里办一个供销社,并且仔细研究了如何组织起力量运输货物。

不久之后,供销社开了起来,卖的都是群众迫切需要的东西,比如布匹、火柴、食盐,极大地解决了群众的生活困难。

1944年,毛主席在枣园居住时,听说侯家沟有两个小村庄的妇女均患上了不能生育的怪病。他立即把延安市委书记张汉武找来询问情况,并且亲自指示中央医院到侯家沟把水化验一下。

果不其然,化验结果显示水中含有有害物质,令喝了水的群众无法生育。医疗队在毛主席的指示下,很快对水进行了处理,并且主动帮村民们看病治病。一年医院后,这两个偏远的山村里终于传出了婴儿的啼哭声。

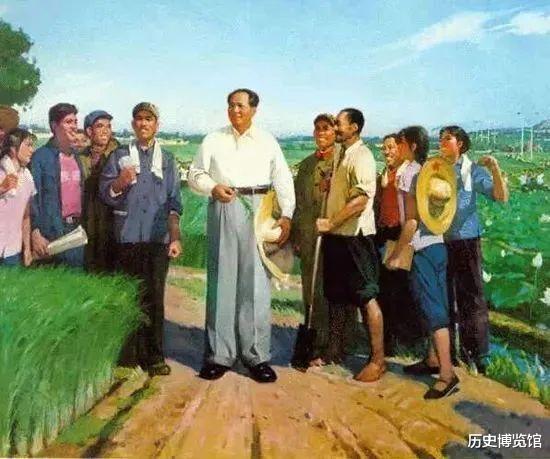

这就是我们伟大的毛主席啊,他为了人民的幸福生活,日夜操劳,在百忙之中还抽出时间,出入与农村、机关、部队、学校进行调研,走在人民群众之中体察民情,时时刻刻倾听老百姓的声音,时时刻刻关心着人民的疾苦。

本文所讲的一切不过是毛主席关心人民众多事例中的冰山一角,这一件件小事无不在体现着毛主席对人民那深重浓厚、真挚坦诚的感情。这就是毛主席那朴实无华、终生不变的领袖本色。