1997年3月4日,杨绛先生的灵魂,受到某种强烈情绪的冲击,天地间的物质似乎都朝着液态化的方向转变,如同夺眶而出的泪水。

泪眼模糊中她摸到女儿的身体,冰冷,如腊月的天气,但是她的手没有因为受到寒意的浸染就轻易缩回,而是选择将脸蛋贴近女儿的脸颊。

她喜爱堂吉诃德,那样的人物旁人看起来滑稽不堪,但是她是先生心目中的英雄,这样的人不理会世俗地看似正确的规矩,一心按照自己的想法生活。

先生单纯地认为,母亲的爱会唤回已经飘离肉身的灵魂,医生告诉她:“杨先生,人死不能复生,您节哀。”

声音还在空气中飘荡,生死的间隔逐渐融化,渐渐融为一体,她看到临死前女儿的面容,女儿告诉她:“我先走了,妈妈,先不要告诉爸爸我离开的消息。”

她点点头。

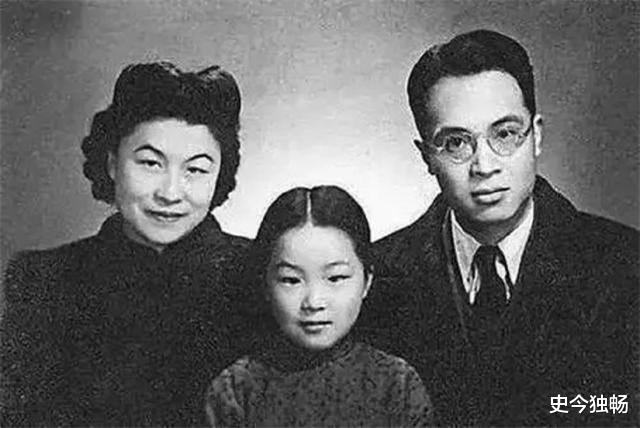

时光疾速回转,来到一间喧闹的产房外,楼道里钟书记正在焦急地等待,等待着母亲平安的消息传来。

临产前满怀爱意说:“我想要一个和你一样的女儿。”

果不其然,真的是一位胖嘟嘟的可爱姑娘,圆圆的笑脸如同明媚春日里的花朵,烂漫自在。

初为人母人父,谁不想把最美好的事物都献给自己最爱的女儿呢?

他们能给予孩子的是满屋子从世界各地淘来的书本,上至远古时期,下到未来世界,古今中外无所不包。

先生问丈夫钟书:“孩子当取何名?”

钟书说:“小名媛媛,大名钱瑗。”

夫妻之间早就达到一种无需解释过多的地步,对方的一言一行背后的原因只需一听一瞧,就即刻了然于心。

女儿脸蛋圆圆,因此得名媛媛。

人世间的事情就是乐极生悲,好事多磨。

谁能想到女儿的一生能遇到那么多的沟沟坎坎呢?苏东坡被贬黄州之后,小妾朝云为他生有一子,苏东坡对儿子寄托出这样的念想:

人人养子望聪明,我被聪明误一生。

惟愿吾儿愚且鲁,无灾无难到公卿。

博学如杨绛与钱钟书,自是懂得其中的道理,只是人世间冥冥之中自有一种看不见摸不着的力量在支配着每一个人的一生,我们常常称其为宿命。

钱瑗长大了,出落得亭亭玉立,钱钟书依旧如孩童般与女儿做着欢快的游戏,一家人其乐融融。

后来女儿在大学遇到一位心仪的男孩,男子叫做王德一,两个人同时英语系的高材生,但是却因为共同的爱好美术而走到一起。

他们漫步在校园曲曲折折的道路上,满眼皆是生命中的美好。

青春的大门正刚刚开启,女儿告诉自己如何如何爱他,先生讲到和钱钟书在北大未名湖畔漫步的早年生涯。

青春是一页太过美好的书页,母子俩共同品味着其中的甜蜜和美好。

女儿说自己一定会像父母这般幸福,钟书也这么说,在见到王德一的第一面时,钟书恰好有事出差,一家人送他到火车站。

王德一见钟书的行李沉重,主动上前帮助他将行李拿上列车,事后钟书评论:“小伙子忠厚善良。”

婚姻的一页正式开启,钟书的脸上挂满泪珠,他说:“女儿以后不知会不会受委屈?”

父亲往往如此,当女儿在自己膝下时,从不担心其受委屈,当女儿离开家庭,要和另外一个男孩共度一生时,总觉得女儿会受到对方的欺辱。

结局已然写好,人力岂能抗拒天意,王德一结婚后一年选择自杀。

与钱瑗无关,具体原因好事者也莫要追问查询。

如今只剩钱瑗一人活在动荡不安的人世间,封闭了爱情的门户,冷眼看着他人成双入对。

夫妇两人看在眼中,疼在心里。

自此女儿将所有的精力放到工作中,女儿是北京师范大学的博士生导师,但是学校师资紧缺,她还需要为本科生讲课。

备课压力大,课表排课密集。

女儿也从未说过一句抱怨的话,每日里不是在备课,就是在讲课。母亲心疼女儿,问道:“能不能跟学校商量一下吗?”

女儿摇摇头,其他时间点的课程还好,尤其的早八点的课,由于距离学校路途遥远,女儿要早早地起床赶车。

当所有人都以为女儿会一直孤身生活时,另外一个男人走进女儿的生命,这个男人叫做杨伟成,我国著名的建筑师。

两人在学识和才华互相匹配,只是丈夫年岁比她大,同时还有一对儿女。

儿子年龄已到18岁,世俗的眼光总是带有无法消除的偏见。

但是两个人最终还是走到了一起,为了尽快地融入家庭生活,平日里不看电视的钱瑗为了和孩子们之间建立共同的话题,开始接触电视报。

孩子们后来发现了她的这一秘密,但是为了他们喜欢这位阿妈的用心,从不拆穿她,苦尽终于可以甘来。

她渴望拥有一个自己的孩子,不过丈夫年龄已大,始终不得怀孕。

既然如此,那就默然接受命运的安排,毕竟上天已经送给她两位懂事乖巧的孩子,虽不是亲生骨肉,但是三人之间胜似亲生骨肉。

令人没想到的是厄运还是不打算放过她,59岁的那一年,因身体不适到实在无法忍受的地步,她到医院体检,结果得知了患上癌症的消息。

听到消息后的她没有告诉年迈的母亲,更没有告诉父亲,那时候的父亲正躺在病榻之上。到了实在无法隐瞒的时候,杨绛先生才得知女儿即将离世的消息。

知道又能如何,送走了女儿,她还得继续照顾自己心爱的丈夫钱钟书。

钟书问她:“女儿怎么不来看我?”

先生:“女儿工作繁忙。”

有些托词仅仅只能瞒过一时,真实总会浮出水面,钱钟书还是得知了女儿去世的消息,不久之后也撒手人寰,留下先生在人间独自写着感人至深的《我们仨》。