“记住,对外我们就说生了男孩。”

1916年,北大教授刘半农对着刚刚生产的妻子朱惠叮嘱道,朱惠看着怀中的婴儿,明明是个女孩,为何非要说生了个男孩?

短暂疑惑之后,她立马反应过来丈夫的意思,微微一笑点头,眼中闪现着泪光。

朱惠并不是委屈,而不是看到幸福,因为刘半农是在为她着想,她在为自己找到一个好丈夫而感到庆幸。

刘半农之所以这样做,这要从他们生活的时代说起。

1891年,刘半农出生在江阴,父亲刘宝珊是个秀才,因此家中也不算贫困,还因为父亲的身份在当地有些声望。

刘宝珊虽然是知识分子,但是接受的也是传统的文化教育,重男轻女的思想很浓重,对于自家三个优秀的儿子骄傲。

而刘半农从小就接受了新式教育,学习到人人平等的思想,对于传统文化各种糟粕很不喜欢,尤其是父亲重男轻女的思想很是不满。

在他11岁,一个姓朱的大婶看他很是满意,于是就跟刘母说:”我看你这儿子相当不错,我有个女儿叫朱惠,今年14岁了,要不咱两家结个亲吧!“

刘母听了很是高兴,因为朱家家世不错,家里是做生意的。可是刘宝珊听说了这事后,马上就不开心了,表示:两人属性相克,不合适,她家算是高攀了。

刘母暗自嘀咕”不是说女大三抱金砖吗?怎么就属性相克了?“不过在刘家,刘母是不敢忤逆丈夫的,于是只能又回绝这门亲事。

谁知朱家就认定了刘半农,朱惠嫁不了,那还有一个老二,年龄相当了。这下子刘宝珊无话可说了,只能答应下来。

不过刘半农和朱惠确实是有缘分,结婚之前朱家老二竟然突然意外离世了,朱家只剩下朱惠一个女儿了,刘半农只能娶朱惠了。

刘半农悄悄爬墙头偷看未婚妻长什么样子,看到她一双小脚在院中跑来跑去,他并没有嫌弃,反而回去告诉母亲让朱惠放脚,不要再缠足了。

其实这种思想在民国那些大师中还是比较普遍的,他们深受包办婚姻的束缚,对缠足的妻子是恨铁不成钢。

鲁迅在得知要娶朱安时也叫朱安放脚。可是朱安并没有听,坚持固守封建礼教,让鲁迅觉得孺子不可教,一辈子都没有与朱安有过多接触。

而朱惠这不一样,得知刘半农这个要求她只感觉他是好人,对他很有好感。

后来刘半农母亲病重,两人被安排冲喜,可是也没能挽回母亲的病,不过两人的婚姻倒是从此稳定了。

婚后两人感情很不错,朱惠的肚子很快就有了动静,可是由于太操劳而流产,还是两次,这让刘半农心疼不已。

1912年,刘半农到上海谋生,先是在开明社担任文字编辑,后来又去小报社做编辑和校对工作。之后又得到徐半梅的介绍到中华书局当编辑,开始以“半农”“海澄”等笔名发表小说,崭露头角。

事业有所变好之后,他就在岳母的帮助下将朱惠接到了上海,一直在家备受冷眼的朱惠终于能逃离那窒息的环境。

1916年,两人的第一个女儿出生,刘半农为她取名刘小慧。

看着怀中娇小的女儿,刘半农想到父亲得知此事的反应,按照他的性格肯定还是要指责朱惠的,思来想去他想到了一个办法,对朱惠说:“记住,对外我们就说生了男孩。”

朱惠听到他的话,微微点头眼中闪着泪花,对于丈夫对她和女儿的保护,她都明白。于是他们给女儿准备男孩的衣服,头发也剪成短短的样子。

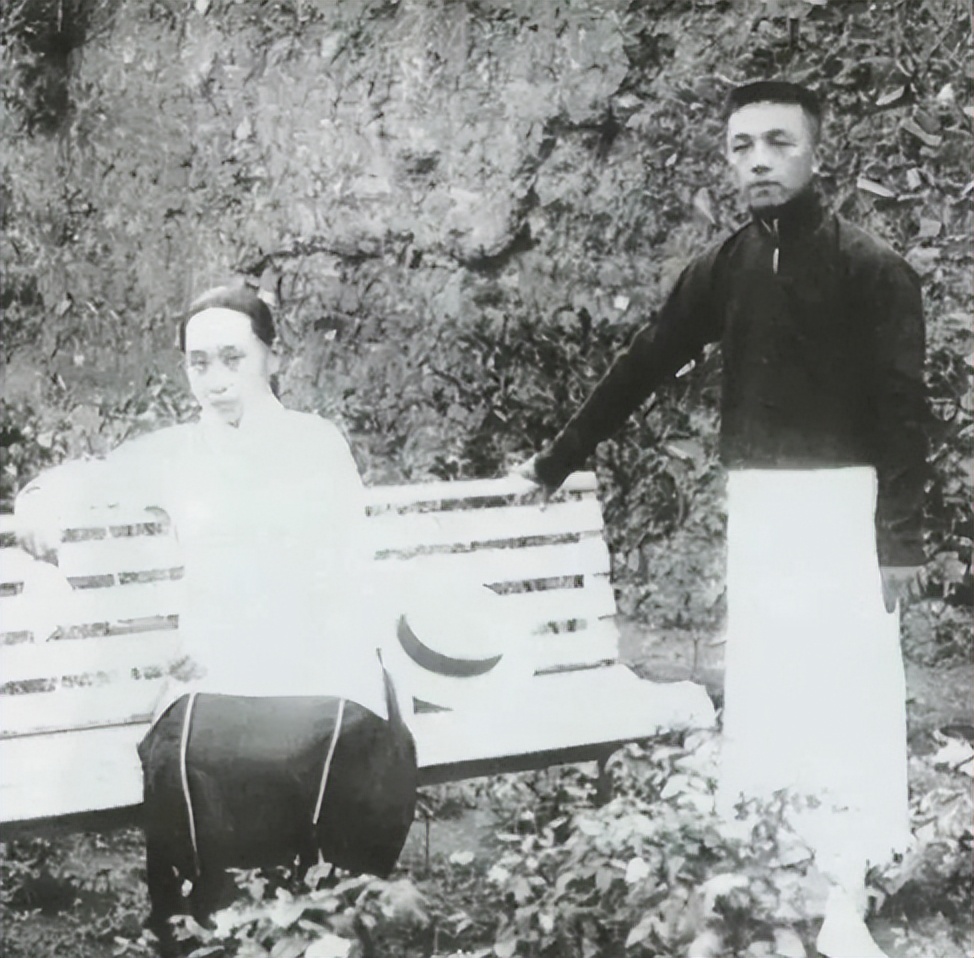

1920年,刘小慧4岁了,刘半农得到伦敦大学的留学机会,他毅然带着妻女前往。

别人靠着留学经费一个人可以过得很潇洒,看到刘半农带着妻女就笑他,可是刘半农并不觉得羞耻,靠着留学经费养着妻女。

然而一件事的发生让这份经费变得更加捉襟见肘,朱惠生了一对龙凤胎,又多了两张吃饭的嘴,这下子可怎么办呢?

刘半农给又冷写信吐槽,说:“受不了,天天闹得断炊!”可是在妻子面前,他依旧是贴心丈夫的样子,努力找兼职赚钱养家,写新诗、翻译外国的文学作品。

后来发现在巴黎的生活费更低之后,他又申请了巴黎大学的留学机会,又带着妻儿到巴黎去生活,他还是继续求学。

在这期间他还干了一件足以让他名留青史的大事:创造了专指女性的代词“她”和专指动物的代词“它”。

起因是他在翻译《茶花女》时发现,英语中对于男性、女性和动物都有专门的代词,可是在中国却只有一个“他”,这样导致行文看着很艰难。

他对于女性一直都是很尊重的,对中国女性身处的艰难环境也很同情,于是他想借助机会,为女性专门创造一个代词,这样一来“她”字就诞生了。

创造是创造出来了,可是如何推广让大家都用呢?他专门写了一首诗《教我如何不想她》。

天上飘着些微云,地上吹着些微风,啊!微风吹动了我头发,叫我如何不想她?

月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光,啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?

……

刘半农用这首浪漫的诗写出了女性的浪漫,但是有些女性还是不愿意接受,因为她们认为这个“她”带着女字旁,和“妖”“奸”等字一样,是对女性的侮辱。

但后来鲁迅、陈独秀等大师都积极发声,赞同刘半农的创举,赵元任又给这首诗谱曲,灌制唱片使它成为一首歌。

歌曲的传唱度很广,“她”字伴随着歌曲的流传成功推广开来。

刘半农的创举来源于他对女性的尊重,还有他为文化矢志不渝的推广。

他不仅在小说、戏剧、民间文学上都有建树,对于古典文学和白话文创作也有很深的造诣,尤其是他在语音学的研究更让他成为民国独一无二的大师。

他撰写《四音实验录》,解决四声是什么问题,创建语音乐律实验室,根据自己搜集记录的七十多种方言编成《调查中国方音用标音符号表》,还根据语音声浪的需要,创制“刘氏尺”,又升级为“乙二声调推断尺”,将测算声浪的效率提高十倍。

可惜天妒英才,1934年他与友人一起沿着平绥线去西北调研。路上借宿在一处乡村草房时,其他人都睡在土炕上,只有他坚持将行军床放在房间中间。

当时他还开玩笑说:“这像不像停柩中堂?”其他人笑笑不以为意,他自己也没想到一语成谶,在途中被虱子叮咬,染上了回归热,回到北平后又没有及时治疗,在那一年的七月遗憾离世。