2025年2月,游戏行业迎来史无前例的“IP续作大爆发”:卡普空的《怪物猎人:荒野》、黑曜石的《宣誓》、如龙工作室的《夏威夷海盗》等作品扎堆上线,凭借开放世界与经典IP的双重加持,将玩家推入一场“无缝衔接”的狂欢。厂商们高呼“技术革新”“叙事突破”,但这场盛宴背后,玩家是否真的获得了自由?当游戏工业以“开放世界”之名行“流水线生产”之实,当IP续作沦为资本复读机,我们不禁要问:游戏的本质究竟是创造还是消耗?

一、IP续作的“创新陷阱”:从情怀到枷锁

1.《怪物猎人:荒野》:生态叙事沦为“地图填充”

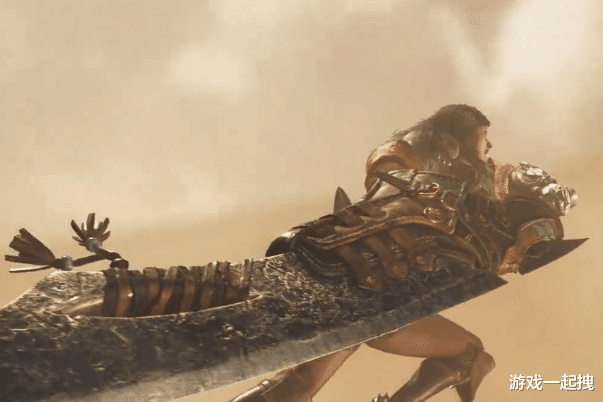

卡普空宣称《怪物猎人:荒野》是“系列最大开放世界”,引入动态天气、生态系统联动等机制,但实际体验中,玩家发现其核心仍是“接任务—刷素材—造装备”的循环,所谓的“生态互动”仅是怪物随机刷新与地形破坏的视觉叠加。这种“伪开放世界”设计,本质是用技术升级掩盖玩法停滞,将玩家困在更华丽的“狩猎牢笼”中。

2.《宣誓》:Eora世界观的叙事困境

黑曜石的《宣誓》以《永恒之柱》的Eora世界观为基底,试图打造“硬核叙事RPG”。然而,其“开放世界”被玩家诟病为“任务清单式探索”,支线剧情与主线关联薄弱,大量文本堆砌反而削弱了沉浸感。更讽刺的是,开发商Obsidian对游戏的信心建立在“无重大BUG”而非“叙事突破”上,暴露了IP续作依赖“安全牌”的保守心态。

3.《夏威夷海盗》:如龙系列的“自我重复”

如龙工作室的《夏威夷海盗》延续了“黑帮+旅游”的套路,将舞台搬到夏威夷,但核心玩法仍是“街头打架—小游戏—主线推进”的三段式结构。玩家调侃:“除了椰子树和草裙舞,这和横滨有什么区别?”IP续作的文化表达,正在沦为“换皮旅游宣传片”。

厂商以“开放世界”为噱头,掩盖IP续作的创新乏力。玩家看似拥有“自由”,实则被设计者预设的“任务网”束缚,陷入“打卡式游玩”的疲惫循环。

二、开放世界的“反噬”:玩家自由的代价

1.时间黑洞与精神透支

《怪物猎人:荒野》单次狩猎需40分钟以上,《宣誓》主线剧情超80小时——厂商通过“体量膨胀”强行延长玩家在线时长。这种设计违背“游戏应服务于休闲”的普世价值,将玩家异化为“数据劳工”,甚至引发健康问题(如腱鞘炎、睡眠剥夺)。

2.社交替代与情感荒漠

开放世界强调“单人沉浸”,但过度追求孤独探索,反而割裂了现实社交。春节档期间,《怪物猎人:荒野》玩家为刷素材放弃家庭聚会,社交媒体频现“游戏比亲戚更亲”的黑色幽默。当虚拟世界的“自由”侵蚀现实人际关系,游戏的社会角色已然扭曲。

3.文化符号的滥用与失焦

《夏威夷海盗》将夏威夷原住民文化简化为“草裙舞拍照点”,《怪物猎人:荒野》的“生态保护”主题被简化为“杀怪取材”——开放世界成了文化符号的拼贴画,既无深度,亦无敬畏。这与普世价值中“尊重多元文化”的诉求背道而驰。

三、行业的集体迷失:当资本绑架创造力

1.流水线生产扼杀原创

2025年2月的大作潮揭示了一个残酷现实:3A游戏已进入“标准化生产”时代。从《刺客信条:影》到《夏威夷海盗》,开放世界设计遵循“地图大小≥100km²”“支线任务≥200个”“收集品≥500件”的工业指标,原创性让位于“可复制性”。

2.玩家沦为“数据奶牛”

厂商通过成就系统、赛季通行证等机制,将玩家行为数据化,进而优化付费点设计。《宣誓》内购商店提前泄露的“付费剧情DLC”显示,连叙事权也被资本切割售卖。当游戏从“第九艺术”退化为“数据榨取工具”,玩家的主体性荡然无存。

3.独立游戏的生存挤压

巨头IP续作的垄断下,中小团队难以突围。2025年1月Steam新品节中,70%的独立游戏因“缺乏开放世界标签”被玩家忽略,进一步加剧行业马太效应。

四、反思与出路:重建游戏的价值坐标

1.玩家觉醒:拒绝“虚假自由”

选择性沉浸:设定单次游玩时长上限,优先体验核心剧情而非全收集。

社群监督:对滥用内购、文化挪用的厂商发起差评运动(如《刺客信条:影》因DEI问题遭抵制)。

2.厂商责任:从“流水竞赛”到“价值创造”

创新激励:设立“叙事实验基金”,支持《天国:拯救2》式的小众硬核作品。

文化敬畏:与人类学家、本土社群合作,避免《夏威夷海盗》式的符号消费。

3.监管介入:打破垄断与数据霸权

反垄断审查:限制巨头对IP的过度收购(如微软对黑曜石的掌控)。

隐私保护:立法禁止厂商收集玩家行为数据用于付费设计。

狂欢之后,何处是归途?

2025年2月的“玩家狂欢月”,是一场资本与技术共谋的幻梦。当开放世界沦为“地图填空题”,当IP续作变成“情怀提款机”,我们必须清醒:游戏的真正价值,不在于地图的大小或IP的知名度,而在于能否让玩家在虚拟与现实的平衡中,找到自由的尊严与创造的意义。

怪物猎人 狩猎40分钟那是开荒,没有40分钟的煎熬,哪里有以后十几分钟甚至几分钟,极限的1-2分钟的舒爽[哭笑不得][哭笑不得]