《四百年回望:多尔衮留给华夏的四把“剃刀”,刀刀剜在文明根脉上》

1904年的某个冬夜,北洋军营里有个小兵正缩在被窝里偷看禁书。他手中的《扬州十日记》字字泣血,翻页时连指尖都在发抖——这个叫冯玉祥的年轻人不会想到,二十年后自己会亲手将末代皇帝赶出紫禁城。而这一切因果,都要追溯到四百年前那位让汉人既恨又惧的摄政王:多尔衮。他像剃刀般锋利的人生,划开了中国历史上最痛的一道伤疤。

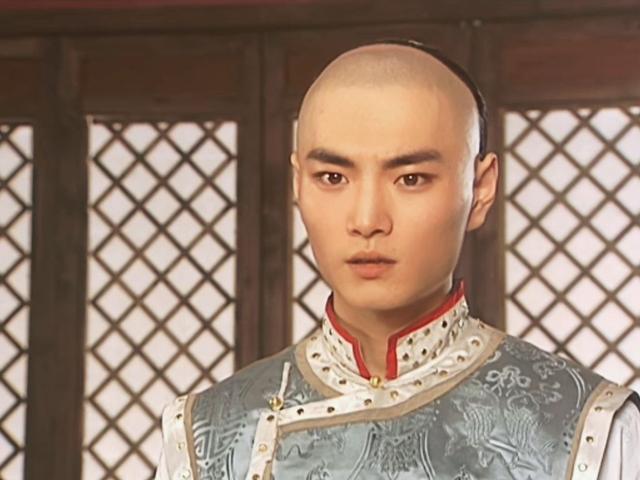

1645年的江南街头,剃头匠成了最危险的职业。他们举着剃刀站在清兵的长矛旁,面前跪着数以万计的汉人。这荒诞的场景源自多尔衮的“发型改造计划”:十日之内,要么剃光前额留”金钱鼠尾辫”,要么头颅落地。

当时有位苏州文人在日记里哭诉:“忽见街市俱悬白布,书曰‘留头不留发,留发不留头’,父老相顾垂泪,有妇人持剪自刺其喉。”这可不是夸张,嘉定城就因为集体抗命,被李成栋带兵连屠三次,河水漂红三月不散。史学家顾诚统计,仅1645年就有百万人因此丧生,相当于每年发生4场南京大屠杀。

更损的是多尔衮的“发型心理学”。他深谙“身体发肤受之父母”的儒家伦理,偏要从最敏感的头顶下手。就像现代霸凌者专挑眼镜妹的镜架踩碎,他要摧毁的是整个文化自尊。钱谦益那句“头皮痒甚”的千古笑谈,背后藏着多少读书人咬碎牙根的屈辱?

如果说剃发令是精神强拆,那多尔衮的“跑马圈地”就是物理拆迁的祖师爷。八旗子弟骑着快马在京郊狂奔,绳子圈到哪里,哪里就成了“无主之地”。这招比英国圈地运动早了两百年,效率更是惊人——礼亲王代善家圈地300万亩,相当于今天1.5个深圳市。

被赶出家门的百姓有多惨?《清世祖实录》记载:“老稚填沟壑,少壮转四方。”有个保定农民在土地庙墙上刻诗:“昨日八旗至,今朝无片瓦。稚子饥已卒,老妻悬枯槁。”更绝的是“土地带人”政策:你家的地归我了,连你也得当我包衣奴才。这哪是收地?分明是连人带魂打包带走。

经济学家估算,这场地产浩劫让北方耕地骤减四成。直到康熙年间,直隶巡抚于成龙还在奏折里写:“畿辅之地,膏腴半属旗庄。”这哪是改朝换代?分明是开着推土机把文明连根刨了。

扬州十日记里有个细节:清兵杀人杀到刀刃卷曲,就支起大锅煮人肉当军粮。这种地狱绘图,正是多尔衮“震慑疗法”的杰作。他深谙传播学原理,屠城不仅要狠,更要形成连锁反应——嘉定三屠就是典型案例。

第一次屠杀后,侥幸逃生的百姓刚回城重建,清军又杀个回马枪。等第三次屠完,城里连收尸的人都没了。这种“狼来了”式屠杀比单纯杀人更高明,它摧毁的是反抗意志。就像现代恐怖分子搞连环爆炸,要的就是持续的心理威慑。

史学家统计,清初60年共有87次有记录的屠城。多尔衮时期最密集,平均每月1.5次。他在给多铎的密信里写:“凡抗命者,勿论军民,尽屠之。”这冷血程度,连成吉思汗看了都要竖大拇指。

如果说前三条是明刀,逃人法就是淬毒的暗箭。这个阴损政策创造性地把连坐制升级为“人脸识别系统”:逃跑奴隶脸上刺字,举报者重赏,藏匿者处死。北京城贴满这样的告示:“见面上有金印者,速报官,赏银五十两。”

更绝的是经济制裁。《清律》规定:“邻佑九家、甲长、乡约各鞭一百,流徙边远。”这招让整个社会变成人肉监控网。诗人吴伟业写《捉船行》,描述衙役为抓逃奴封路查船的景象:“船户无言泪暗弹,公差打鼓又鸣锣。”活脱脱一幅古代健康码检查现场。

据《八旗通志》记载,顺治年间平均每天有32个逃奴被抓,意味着每天至少300人受牵连。这种白色恐怖,让顾炎武感叹:“四海无闲田,农夫犹饿死。不见长城下,尸骸相支柱。”

结语:血色黄昏里的历史辩证法

站在四百年后的时空节点回望,我们会发现荒诞的黑色幽默:多尔衮的四大暴政反而促成华夏文明涅槃重生。剃发令催生“反清复明”的地下网络,圈地运动推动湖广填四川的人口大迁徙,屠城惨案孕育出《桃花扇》这样的悲怆史诗,逃人法则意外促进了秘密会社发展。就像冯玉祥在自传里写的:“看清朝暴政越多,复汉之心愈炽。”

历史总是充满悖论。那位在龙椅上狞笑的多尔衮不会想到,自己亲手埋下的仇恨种子,终将长成推翻爱新觉罗王朝的参天大树。当末代皇帝溥仪抱着《扬州十日记》逃出紫禁城时,二百多年的因果轮回终于画上血色句号。这或许就是历史的狡黠:暴政能剃去头发,却剃不断文明根脉;屠刀可斩断头颅,斩不灭天地人心。

为满清歌功颂德者,诛。

满清野蛮

在清代,不许汉人私开私塾。

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?

又开始了挑拨离间,没有任何证据记载清军食人。