韩国艺人雪莉(本名崔真理)2019年10月14日自杀,引发了网络巨大的悲痛和反思。四年后雪莉生前拍摄的纪录片《致真理》上线,曾经“恶评如潮”的她,离开人世后得到了更多理解和同情。虽然,2019年时,韩国媒体采访了给她恶评的网友,那些人仍然觉得骂骂她没什么。

雪莉去世后,关于她的很多新闻和评论,都有一种“迟来的理解”。

2019年11月,雪莉真人秀《真理商店2》捐赠出10万包有机卫生巾,并转述了雪莉生前的愿望:“希望低收入家庭和青少年女性都可以方便拿到。”“提议过用透明袋子装着卫生巾。”

在“破除月经羞耻和卫生巾羞耻”的讨论进行了多年后,回头一望,雪莉已经走得太前。

而本周上线的纪录片《致真理》,大约也是一种“迟来的理解”。所谓的“放飞自我”“迷惑行为”,其实背后不过是她想要活得自由一点而已。

B站上就有《致真理》的资源,全片由一则短片和一则专访纪录片构成。原计划雪莉要拍摄来自五位导演的短片作品,她在第二部拍摄期间去世。唯一完成的短片《4:Clean Island》就跟采访她的纪录片《致真理》一同释出。

我是看了采访纪录片再回头去看短片的,二者相互之间有些呼应关系。印象深的就用关键词记下来吧。

如果,从今以后,你我的理解可以来得更早。

一、家庭

雪莉这样形容自己与母亲的关系:“好像是双胞胎或者二重身。”但这个比喻的解释竟然是:我不喜欢绿色、妈妈喜欢绿色、所以绿色是我最喜欢的颜色。

可以想见这是怎样一种压迫的母女关系。但雪莉并没有多么连篇累牍的控诉。我们只是从她的只言片语里面已经感受到了,曾经有过一个没能在爱里长大的小女孩。

“我的妈妈,她唯一追求就是爱与被爱。她就像个小女孩,感觉爱是她生命中的一切。”(我注:母亲可能在女儿童年时就一直在向孩子索取,直到孩子长大依然如此。)

雪莉说童年时得到过来自父亲同事赠送的芭比娃娃。她把娃娃拆开,全涂上红色。(如果你还记得,我们写电影的时候提到过,《芭比》里“怪人芭比”这个角色,对应着现实里大部分孩子到一定年龄就会损坏芭比的情况,这是一种普遍的儿童心理现象。)但母亲立刻惩罚她,永远不给她买娃娃。她从不试图理解孩子。

雪莉对于父亲的记忆就是,他在家看电视。

雪莉和母亲存在着相互对抗的关系(当然,成年人对孩子的压迫始终都是起因),但内心里雪莉始终渴望一种真正亲密的朋友一样的母女关系。

在雪莉去世一年后,MBC一档节目《docuflex》就发布过一部雪莉纪录片《雪莉哪里让你感到不舒服》。引发争议的是雪莉母亲出镜,称母女关系恶化的起因是雪莉交往年长13岁的崔子,母亲反对恋情,雪莉因此和家里断绝关系。

这集节目2020年在韩国播出即引发质疑,导致电视台取消节目重播和回看。公众不接受电视节目轻易将雪莉自杀与恋情做因果关联。跟雪莉从小就认识的友人发文,质问崔雪莉的妈妈和哥哥只是把雪莉当做赚钱的工具。

“真理(雪莉)挣来的钱一直都是交给母亲,自己则是领取零花钱,但是在跟母亲确认后才发现这么多年来母亲没有攒下一丁点钱,完全没有为了女儿的未来而储蓄。”

“真理的两个哥哥都是成年人,他们到底在做什么呢?真理的母亲将钱用在了除生活费以外的地方,因为真理提出要自己管钱而生气,这才跟家里断绝了联系。那些钱用在了什么地方,对真理都做了什么,我都还记得。”

雪莉的哥哥一度和这位网络友人骂战,最后却低头认错发道歉文,足见其心虚。

雪莉去世后,其父又出面和雪莉哥哥争遗产。

在这个家庭里,天生丽质的妹妹究竟是什么,只是一种资源吗?

二、偶像工业

雪莉是童星,参演电视剧而崭露头角,11岁就是SM备受期待的小练习生,所谓“SM小公主”。

15岁作为f(x)成员出道,偶像工业的产物。

但她很快从标准偶像的制造道路中脱轨,恋情曝光、退团、“放飞自我”。从甜美可爱的“口袋妹妹”(可爱到想装进口袋带走),变成在社交网络上肆无忌惮秀恩爱的人。

在雪莉那时候的争议里,有很多针对她“谈恋爱”“无团魂”“妨碍组合发展”的指责。好像以“事业粉”的姿态,以“为了组合”这样的集体梦想,指责她去谈恋爱了有私人生活了,就不是那么没道理。

雪莉去世后依然有人在整理关于她的谣言,点开一看为了解释她不是损害组合利益的还是密密麻麻列了一堆诸如:“《RedLight》打歌一星期就停止打歌是因为雪莉?但是这首歌并没有打歌一周就停止”“雪莉缺席打歌去和男友见面时间线是错误的”“雪莉不是在打歌期间退团的”……

我现在会想,就算是她没有团魂没有事业心又怎样呢,不喜欢她就脱粉就好了。就算按那些猜测,当时一个没有团魂的人,离开组合不是好事吗。

而“团魂”究竟又是什么,觉得自己状态无法配合大家先中止,算不算是负责。雪莉在纪录片里说过,跟队友们亲如姐妹。这种内心的珍视是否必须要如数写在社交媒体上才算“作为一个偶像的尽职尽责”。受众需要的是“表演友谊”,还是“我希望她们真的很好”?

也许人们会想当然地以为,一个做什么都被骂的人,应该心理素质很强大。一个已经在挑战工业体系、拒绝成为产品的人,必然已经脱离了那个体系。

但,并不是。在索取型家长的抚养下成长的雪莉,自幼进入了一种“把人培训成贩卖幻想的商品”的机制,这个机制对她的影响是根深蒂固的。

她回忆自己在试镜《出拳女郎》时说,导演问她,为什么一直笑,能不能几分钟不笑。

就算她的事业不是如粉丝所想的那样,就算她的“可爱口袋妹妹人设”崩塌了不存在了,究竟于这个世界有什么负面影响呢。

偶像文化与其说是一种制度上建立什么工会可以解决的问题,毋宁说是一种文化问题。

是否我们的生活、我们的生命就是这样。上级控制下级,前辈控制后辈,家长控制小孩。小孩在偶像造梦中也要通过消费获得权力,让偶像或娱乐产品必须按照自己的需求运转。

讨厌控制,但却不自觉陷入控制里,控制自己可以控制和支配的部分,哪怕是虚妄的。爱豆不再是一个演艺职业,是一个高薪但必须服从否则被抛弃的服务人员。娱乐行业不再是提供内容,而是一种随时响应的客服。

网络段子都说“如果我收入多少我就可以不谈恋爱”,这的的确确是这种年代里挣扎的普通人的心里话。背后是多么强烈的让人疲惫的现实。

然而无论如何,一个人能否按照自己的情欲谈恋爱,是一个人权问题,而不应该是一个交易问题。三、“关种”客观来说,退团后,雪莉的越来越红。她走出了女团审美,按照自己的想法打扮自己,她变得更轻盈更有特点。她的是是非非实在太引发议论,让不关心韩流的人都知道,“雪莉”两个字,就是新闻。她身上的一切都是话题,发型、妆容、衣着、写真、社交网络、恋爱、言论……

因为她,我知道了一个韩语词:关种。大概意思是,喜欢出位来引发关注的人。

雪莉常驻综艺《恶评之夜》的第14集,有Wonder Girls成员誉恩参加,节目中谈到誉恩被指责“关种”的问题,雪莉说她的行为不是“关种”。

节目后期花字和主持人现场的玩笑都说雪莉是“最高关种”“关种包青天”。她是被骂“关种”最多的人,所以她可以评价。

雪莉一开始是答“没有”。在反复追问下,她先是强颜欢笑,然后转动眼珠,抬头看天,努力不想让自己哭出来。

在很难控制的情绪之后她还是先用笑容来掩饰自己并问:“我能哭吗?”

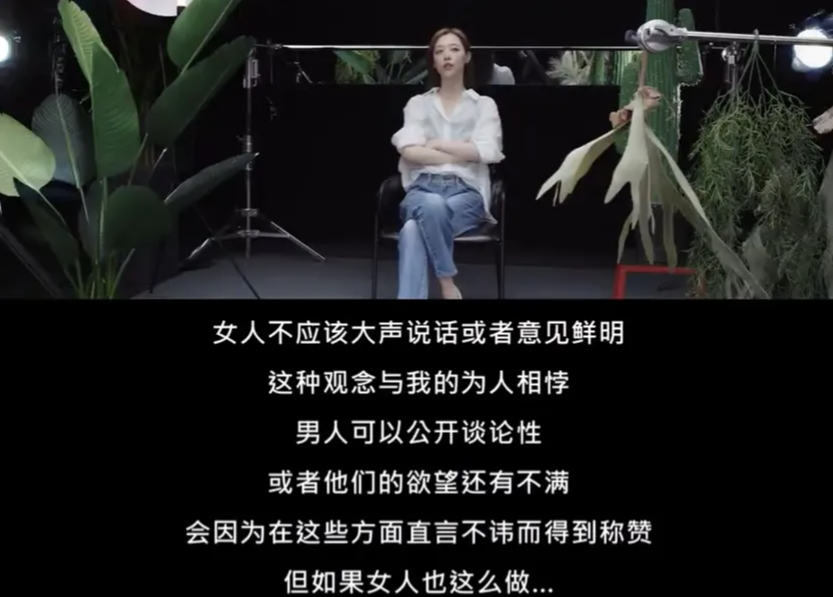

我们儒家社会是多么厌恶美丽迷人的女人,更加厌恶不安静的女人,发明了花样繁多的罪名和思维方式。

眼珠子一直在转的女人心里一定在想着勾引人,露出可怜状的女人必然是精心设计过以魅惑人的。就在最近,“夹子音”都被视作一种装腔作势的罪过,天生讲话这样,那只能被划入一种浪荡的伪装的女人行列:听你的声音,你又在装了。雪莉讲话有太多的掩饰,于是她笑、她嘟嘴、她捏住头发、她增加很多肢体动作、她的眼神不断飘忽。

《恶评之夜》的主持人无意中对雪莉说过一句话:“你不应该出生在韩国,你是很酷的好莱坞类型。”

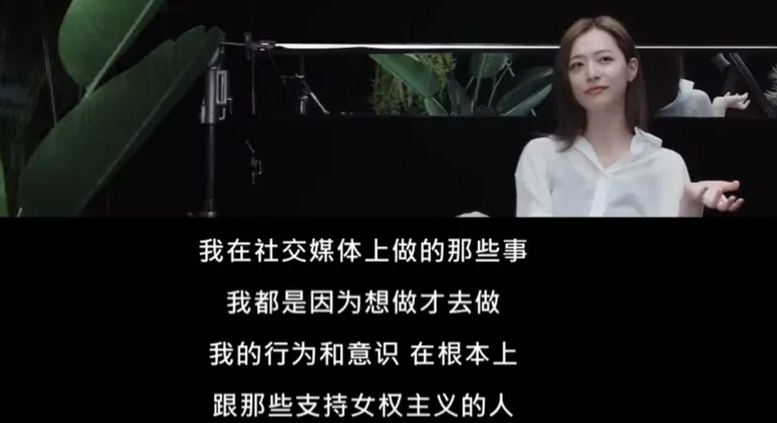

四、女权主义者访问中,雪莉认为自己是女权主义者。

参加《恶评之夜》时,雪莉也谈到“no bra”的问题,首先她认为这是个人自由。其次,她认为胸罩因为有钢圈,本身对身体不好。而自己仅仅是为了舒服所以才不穿的,觉得那样更自然更漂亮。

一旦发布自己不穿内衣的照片,就会被网络抨击,但她还是一直在发(大约也是“关种”罪状之一)。但雪莉说,她想打破偏见。除了不穿内衣外,她曾经发布过那些照片都被攻击为“性暗示”“不雅”“不可理解”。

找了那一期《恶评之夜》,这段是没有进入正片的,只有申东烨认可男女平等,但没有“你是不是女权主义者”的拉扯。也没有雪莉的插话和对“女权主义”的定义。

剪辑后的对话里紧接着的是其他男人的表态:女权主义者有部分极端的人;我认为女性地位更高。在这样的环境里,雪莉直截了当地告诉男人“女权”的定义。如果雪莉没有离开人世,她这些谈话被披露,是否能得到如今天一般的理解?会不会有人说,“不要扯什么什么宏大话题来为自己炒作”?其实,过往种种加在一起,雪莉究竟做过什么伤天害理为社会所不容的事情?无非就是从可爱偶像的路上离开,然后每件事都看起来不够“正常”。但她对于社会的伤害性在哪里?更文明的社会,对于“无害的不一样”,宽容度更高。如果“不一样”没有什么不好的,那就让别人不一样。就连所谓“关种”,也是只有在整齐划一的保守社会里才会产生的罪名。倘若人们对“不一样”淡然处之,就根本不会过度关注,那么也就没有必要讨论不一样的人是不是在“搏关注”。

男性对于女性有严苛的审视,有无尽的物化。那种贬低和碾压的言论,透着“不把人当人”的暴戾残忍。

此外,很多议论或中伤女艺人的声音,也来自女性。雪莉知道中伤自己的人也有女孩:“她可能没想到事情会发展成那样。”“她只不过是倒霉被抓到了而已。“采访者问雪莉是否原谅了对方,这引发了她在整个采访过程里最长时间最不可控的哭泣。但她坚持不想让镜头捕捉到自己的眼泪。

最近几年互联网上有一个朴素的声音曰“少骂女的”。但也有反驳声音说,占据优势的女性已经很难理解普通女性,所以她们只是权贵而已,女权主义和权贵女性无关。

可是,对于女明星、女性公众人物的厌女苛责,都会影响社会思维模式,而蔓延到每个女性身上。最简单的就是今天鉴女明星是“茶”“夹子音”“心机”,然后迅速开始鉴身边的人。

诚然有些女性作为既得利益者和幸存者无法理解别人的处境,但对于她们的辱骂远超对于结构迫害的批评和反思的时候,是不是先停下来想一想。

承认我们每个人都曾经厌女,也许也要知道我们未来还将会,因为要“不断与内在的厌女心理做斗争”(语出上野千鹤子《从零开始的女性主义》)。因为将那样深入文化骨髓的东西清除出去并不是一件容易的事情。自由是终身功课。从感受到别人的痛苦开始。