文| 实用电脑手机技巧

编辑」实用电脑手机技巧

2025年3月28日,缅甸中部地区发生了7.9级强烈地震,震源深度长达10千米!可以说,这场突如其来的灾难给缅甸造成了巨大的伤害。

据统计,地震造成缅甸全国1007人死亡、2389人受伤,30人失踪,曼德勒省694人死亡,1670人受伤。

在受灾最严重的曼德勒地区,大量建筑物倒塌,道路损毁。那座始建于1934年的阿瓦大桥,更是在这场地震中扭曲成“麻花”。

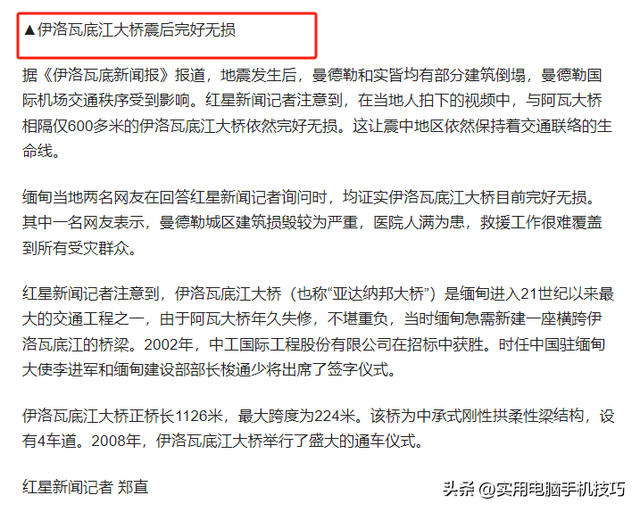

与之形成鲜明对比的是,中国援建的伊洛瓦底江大桥(亚达纳邦大桥),在强震中如定海神针般巍然不动,毫发无损,成为连接灾区与外界的唯一生命线。

地震过后,这两座相邻仅600米的大桥,在这场灾难中呈现出截然不同的结局,瞬间引发国际社会广泛关注。

为什么同样遭遇强震,两座大桥的表现差异如此巨大?中国建造的大桥,究竟隐藏着怎样的“抗震密码”?

信息来源:极目新闻2025-04-01-直击缅甸震中实皆:近百年历史的跨江大桥坍塌,中方承建的新桥承担“生命补给线”

阿瓦大桥:英国殖民时期的工程遗产缅甸的这座标志性大桥始建1930年代,当时英国殖民政府为了加强缅甸中部与下缅甸的经济联系,于是便在曼德勒西南约20公里处的阿瓦古城旧址建造这座战略桥梁。

这一工程由英国工程师团队设计,印度劳工为主力施工,采用的也是当时最先进的简支梁结构,是当时东南亚最长的公铁两用桥之一。

直到1942年二战期间,英军为阻止日军推进,撤退时曾试图炸毁这座桥梁,为自己争取撤退的时间。

那一年,剧烈的爆炸声在伊洛瓦底江上响起,硝烟弥漫,大桥遭受重创,部分结构被炸得扭曲变形。

然而,彼时的它并未完全倒下,顽强地留存了下来。

一直到1954年缅甸独立之后,当地政府才对其进行了整修,修复受损的钢梁,加固桥体结构,更换部分毁坏严重的部件。

但无奈当时技术条件有限,修复后的阿瓦大桥也只是恢复了基本通行功能。

21世纪以来,随着交通量激增,英国殖民时期的设计标准已无法满足现代抗震要求,这座服役近90余年的老桥,早已支撑不住,在这次地震中再次负伤。

图片来源于央视新闻

瓦底江大桥:科技铸就的抗震屏障相比于伤痕累累的阿瓦大桥,瓦底江大桥的抗震设计堪称教科书级案例,

这座由中国企业中工国际工程股份有限公司承建,2002年开工,2007年正式竣工通车。

在设计之初,咱们的设计师就充分考虑了缅甸地处实皆断裂带的地质特点。

动工前,中国的设计团队进行了2000余次计算机模拟,最终确定最优结构参数。除了这些硬核参数,大桥的设计理念很有很多小巧思。

大桥设置了36道横向抗震支座和24道纵向抗震支座,能够有效消耗地震能量。

特别值得一提的是,设计时还特意预留了应对9级烈度地震的结构变形空间,这使其在面对7.9级地震时游刃有余。

震后救援的生命通道

震后救援的生命通道地震发生后,曼德勒国际机场跑道受损,航班全部停飞;阿瓦大桥坍塌导致曼德勒与实皆之间的陆路交通中断。在这个危急时刻,亚达纳邦大桥成为通往灾区的唯一可靠通道。

据缅甸救灾部门统计,地震后72小时黄金救援期内,超过500辆救援车辆通过该桥进入灾区,运送医护人员1200人次,转移伤员800余人。

中国救援队携带的30吨医疗物资和设备也经由这座大桥顺利送达灾区。

缅甸救灾指挥部官员表示:"如果没有这座中国建造的大桥,我们的救援效率至少要降低70%。"

除了交通功能,当然,这座大桥为中缅关系带来的,不仅仅只有交通功能。

民心相通的友谊之桥

民心相通的友谊之桥亚达纳邦大桥不仅是交通基础设施,更是中缅友谊的象征。

2008年通车时,该桥结束了曼德勒地区仅靠阿瓦大桥通行的历史,将两岸通行时间从3小时缩短至15分钟。

通车17年来,大桥日均车流量达1.2万辆,累计为当地创造经济效益超50亿美元。

地震后,缅甸社交媒体上“感谢中国”的话题阅读量突破1亿次。这种真挚的情感认同,正是中缅共建“一带一路”的民心基础。

除此之外,中国政府已宣布将向缅甸提供1亿元人民币紧急人道主义援助,用于灾后重建。

信息来源:中国日报网2025-04-03-缅甸灾民:感谢中国的救援队总是第一时间到达

写在最后当阿瓦大桥的残垣成为历史记忆,亚达纳邦大桥正架起缅甸灾后重建的希望之路。

这座桥不仅是抗震技术的里程碑,更是中国基建实力的国际宣言。

它用事实证明:真正的大国担当,不仅在于建造坚不可摧的工程,更在于守护生命、连接未来的无疆大爱。

参考资料:

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。