随着第一人称无人机视频画面中,俄军“解放”了库尔斯克地区最后一个村庄,完全控制了边境地区,库尔斯克之战宣告结束,而俄军总参谋长格拉西莫夫也在今天(4月26日)向俄罗斯总统普京汇报了控制库尔斯克州的特别军事行动完成情况。

普京总统也在讲话中指出,在此次作战中乌军最精锐部队遭受重创,这些部队均接受过西方训练并有西方武器装备。普京对参与作战部队全体官兵表示祝贺与感谢。

至此,这场持续8个多月的库尔斯克之战终于拉上帷幕,那么,乌克兰发动库尔斯克之战的战略因素是什么,战役层面失败原因是什么,又有什么值得深入反思的呢?

一、 乌克兰发动库尔斯克之战的战略因素

一、 乌克兰发动库尔斯克之战的战略因素乌方发动库尔斯克之战的战略动机源于战略目标、战略方针、战略手段三个方面:

(一)战略目标

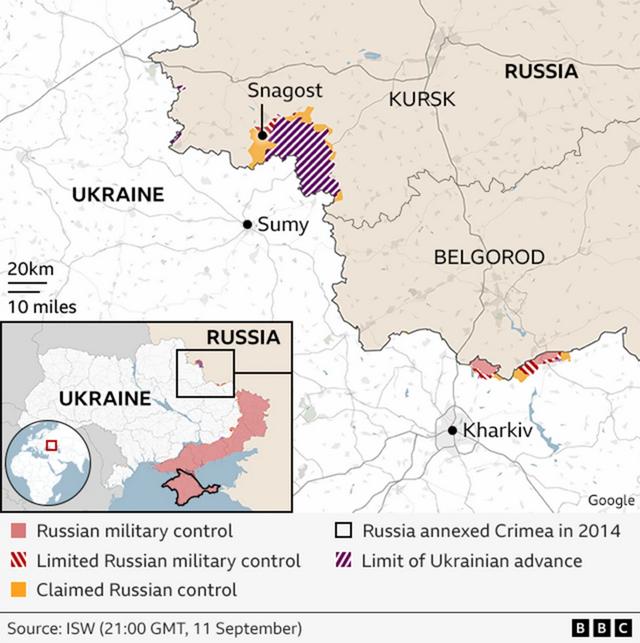

一是获取谈判筹码,争取有利的和平条件。乌克兰试图通过攻占俄罗斯库尔斯克地区的领土,将其作为谈判的筹码,以换取俄方在乌克兰领土(如扎波罗热州等)上的让步,或迫使俄罗斯接受更有利的停火协议。被俘乌军士兵曾透露,乌军计划通过占领库尔斯克和别尔哥罗德州部分领土,在谈判中交换被俄控制的乌克兰土地。但随着战局演变,乌军未能长期控制关键战略目标(如核电站),反而在俄军反攻下逐步丧失占领区,导致泽连斯基的谈判筹码最终转为普京的优势。

二是牵制俄军兵力,缓解乌东压力。乌军通过突袭库尔斯克,迫使俄军从乌东前线(如顿巴斯、哈尔科夫等方向)抽调精锐部队回援,从而为乌东战场争取喘息之机,甚至创造局部反攻条件。这一战术被称为“围魏救赵”,旨在通过开辟新战线分散俄军注意力。俄军确实从乌东调集空降兵、车臣部队等回防,但乌军在乌东的压力一点没有减轻。

三是提振国内士气与国际支持。库尔斯克战役是俄乌冲突爆发以来乌军首次对俄本土的大规模地面行动,初期占领约1200平方公里领土,成为乌克兰国内“举国欢腾”的象征。同时,乌方通过展示进攻能力向西方证明其利用价值,以争取更多军事援助(如F-16战斗机、远程火箭炮等)。例如,美国曾因库尔斯克战役的重要性承诺加快提供武器。

四是建立安全区与战略威慑。乌军试图在库尔斯克建立“安全区”,以减少俄军对乌克兰边境地区的跨境炮击威胁,并打破俄方“不可侵犯”的战略威慑形象,在国际舆论中塑造“对等攻击”的假象。

(二)战略方针

一是采取“围魏救赵”的牵制战术。通过开辟库尔斯克新战线,迫使俄军分兵回防,从而缓解乌东主战场的压力。乌军总司令西尔斯基明确表示,此举旨在“分散俄军对其他方向的注意力”。

二是快速突袭与灵活防御结合。乌军初期采取隐蔽集结、突然袭击的策略,利用北约装备优势快速突破俄军防线。例如,2024年8月的突袭行动中,乌军成功占领1200平方公里领土。但随着俄军反攻,乌军转为巩固阵地、建立防御工事,试图以“短平快”战术消耗俄军。

三是试探性进攻与避实击虚。在后续阶段,乌军通过小规模试探性进攻(如2025年1月的“圣诞攻势”)寻找俄军防线薄弱点,避免与俄军主力正面消耗硬刚。

(三)战略手段

一是依靠美国和北约装备与情报支持。乌军发动库尔斯克之战动用了大量的兵力和装备实施库尔斯克之战,而在乌军各条战时都吃紧,战场时刻处于俄军侦察情报系统监控之下,要动用如此兵力,并隐蔽机动至出发阵地并发起突击,行动中获得了美国和北约的支持,同时,在行动实施过程中,乌军使用无人机实施远程侦察和精确打击,并通过电子战干扰俄军通信系统,削弱其指挥能力。

二是采取了多线佯攻与主攻结合的策略。乌军在库尔斯克战役中多次采用佯攻战术,如在苏贾的东南、西北方向发动佯攻,而主攻方向则选择东北的贝尔丁地区,以迷惑俄军部署。

三是大打舆论心理战。乌军试图通过打击俄军后方补给线(如机场、弹药库)削弱其持续作战能力,并利用舆论宣传展示战果并获取国际支持。如俄军为了实施兵力调动,在库尔斯克地区紧急架设浮桥,但浮桥在架设后不久,很快就遭到了乌军美制“海马斯”火箭炮的集束弹药攻击,库尔斯克有几座桥梁均被乌军用海马斯火箭弹炸毁。乌军炸毁俄军浮桥的视频通过社交媒体等渠道迅速传播,达到了渲染乌军在库尔斯克地区即将包围俄军的宣传效果。

二、库尔斯克之战乌军失败原因分析

二、库尔斯克之战乌军失败原因分析开局如此顺利,但最终成为了“千里送人头”,乌军失败的原因也许主要有以下几点:

(一)战略目标与战术执行的脱节使乌军左右为难

一是战役层面目标不明确。乌军发动库尔斯克战役的初衷是通过占领俄领土获取谈判筹码,并牵制俄军以缓解乌东压力。然而,但是战役层面,此役究竟要达成什么样的目标,很显然乌军是带着不明确的战役目标走向战场的,等上了战场之后,目标更加模糊,甚至乌军高层内部也质疑行动目的,导致资源分散、进退失据。

二是战役实施过程中目标与手段严重脱节。例如,乌军初期突袭虽成功占领约1200平方公里土地,但要往哪里打,战役突破处处受挫,下一步计划是什么,乌克兰高层乃至乌军高层很显然都是“两眼一抹黑”。只有且战且守,无论如何,占了的地不能丢,相反俄军利用乌军“必须守住”的心理,将其精锐部队牵制在库尔斯克,并通过消耗战逐步削弱其战斗力,最终对乌军形成了包围态势。

三是“围魏救赵”战术的失败。乌军试图通过在库尔斯克开辟新战线,迫使俄军从乌东抽调兵力。尽管俄军确实调动了部分精锐(如第106空降师、车臣部队等),但并未显著缓解乌东压力。相反,俄军在红军城等方向加速推进,相反使原本兵力不富裕的乌军因兵力分散陷入两线被动。

(二)后勤体系崩溃与制空权缺失使乌军陷入困境

一是补给线被切断,孤军奋战陷入困境。乌军依赖轻型装备快速突袭,但后勤体系脆弱,补给线因俄军炮火和无人机打击被切断。士兵常因弹药、燃料和食物短缺丧失战斗力,到了后期,随着俄军切断乌军的关键补给公路无疑对乌军而言更是雪上加霜。俄军通过打击苏梅州的交通枢纽更是进一步压缩乌军补给通道,使其占领区逐渐成为“孤岛”。

二是制空权完全丧失,地面部队成靶子。俄空天军对乌军占领区实施高强度轰炸,乌军缺乏防空能力,地面装甲部队(如M1A1坦克、豹2A6)在无空中掩护下成为俄军无人机和导弹的活靶子,损失超1000辆装甲车。

(三)指挥系统混乱与信息战劣势

一是指挥层级断裂与协同失效。乌军指挥系统在战役中频繁失灵,前线部队与指挥部通讯中断,导致战场混乱。例如,求援信息无法及时传递,命令执行滞后,部队陷入各自为战的困境。

二是电子战与情报劣势。俄军部署先进电子战系统,干扰乌军通讯并窃取情报,战场单向透明。乌军反无人机能力不足,俄军光纤无人机和卫星侦察系统可精准定位目标,而乌军失去美国GPS支持后“如盲人摸象”。

三、库尔斯克之战乌军的战略反思

三、库尔斯克之战乌军的战略反思一是战略目标必须与战略手段相匹配。乌军的核心战略目标的实现,必须依靠战略手段(核心军事资源)。前期,乌军投入了14个机械化旅、11万兵力及北约先进武器(如M1A1坦克、“挑战者”2主战坦克等)。然而,俄军通过纵深防御体系挫败乌军攻势,在乌军后勤补给不足情况下摧毁其大量装备。

同时,库尔斯克乌军缺乏制空权,依赖美国提供的GPS情报和无人机侦察。当2025年3月美国暂停援助后,乌军失去精准打击能力,战场态势更是迅速逆转,乌军的失败,根本原因是战略目标和战略手段之间严重脱节,简而言之,靠这点兵力和装备,缺乏后续投入,很难吃下这么大的饼,到了后期,连维系战争都很举步维艰。

二是战略方针必须动态调整而不能僵化死板。现代战争要求中战略三要素(目标、方针、手段)必须根据战局动态实施调整,但乌军的僵化决策加剧了失败,库尔斯克之战初期,乌军占领库尔斯克部分区域后,取得了较大成功,未能及时评估俄军反击强度,反而盲目增兵,陷入消耗战陷阱。

在俄军采取“弹性防御”策略,故意放缓反攻节奏之后,诱使乌军持续投入资源并不断消耗乌军的有限的战争资源,而面对此种情况,乌军不仅没有及时止损,在明知不可胜情况下,继续在库尔斯克战场和俄军交战。至2025年3月,乌军控制区被压缩至不足300平方公里,最终溃退时损失惨重,这些资源对于乌军维持整个交战极为重要,而乌军逐步落入俄军消耗战战略陷阱直至失败。

三是靠外部援助不可能真正实现自身战略目标。一方面,乌军的高度依赖外部援助与短期技术优势,而这些装备来自于不同的国家:美国、北约,其他国家。这些国家的武器装备、指挥信息化系统、武器弹药口径、制式都存在很大不同,依靠这些武器装备,乌克兰很难构筑一个完整的、可持续作战的作战体系。

另一方面,美国、北约提供的M1A1坦克、“豹”2坦克、“海马斯”火箭炮、等各种先进武器系统虽提升了乌克兰的精确打击能力在内的作战能力,但维护这些系统复杂且依赖西方零部件。美国断供后,乌军装备迅速瘫痪。实施充分证明,靠外部援助,不仅可能真正实现自身的战略目标,关键时候还可能被“釜底抽薪”。