大众在中国豪掷千金搞智能化,这到底是“All in”未来,还是竹篮打水一场空?

合资车企的日子现在不好过,这事儿地球人都知道。

销量占比蹭蹭往下掉,从过去的金字招牌,到现在被自主品牌按在地上摩擦,心里苦啊!

2024年合资车企乘用车年销量占有率已经从44%跌至34.8%,数据就摆在那儿,赤裸裸的现实。

但要说最拼的,还得看大众中国。

这家伙,简直是在智能化这条路上玩命狂奔。

说起大众,那可是汽车界的“老大哥”,但智能化这事儿,以前真没少掉链子。

迪斯时代砸了那么多钱搞CARIAD,结果呢?

软件Bug满天飞,新车交付都成问题。

2022年,CARIAD亏损22.8亿美元,2022年至2024年间累计运营亏损超过75亿美元。

说白了,就是花了大价钱,没办成啥事儿。

原本计划好的SSP平台也跟着延期。

但大众中国现在学聪明了,不再搞“德国老奶奶”式的慢节奏开发,开始拥抱“中国速度”。

啥意思?

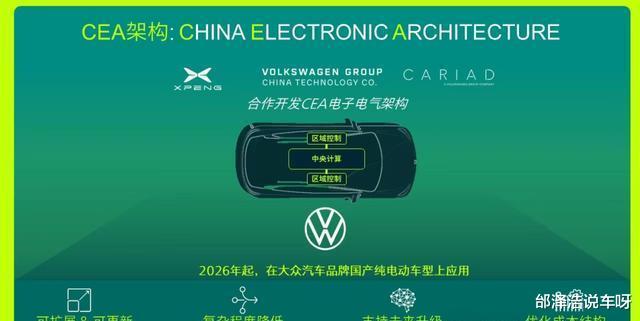

就是跟中国本土企业搞合作,一起开发智能化技术。

你品,你细品,这操作是不是有点田忌赛马的意思?

大众中国这“朋友圈”可真够豪华的,电子电气架构、智舱、智驾,几乎把中国智能化领域的头部玩家都拉进来了。

小鹏、地平线、卓驭、Momenta、华为,个个都是狠角色。

要说最受关注的,还得是跟小鹏的合作。

2023年大众汽车集团向小鹏增资 7 亿美元收购小鹏汽车 4.99% 的股份,这可不是简单的财务投资,而是深度绑定,要一起搞事情的。

大众在 CEA 项目上已经投入 3000 人,准备打造一套专门面向中国市场的电子电气架构。

跟地平线的合作也很有意思,成立了合资公司酷睿程,大众占股60%,绝对的主导地位。

酷睿程现在是地平线最大的客户,2023 年上半年到 2024 年上半年,地平线向酷睿程提供的服务收入为 3.51 亿,占其授权及服务业务收入 50% 以上。

除了跟这些“大佬”合作,大众中国还在本土化方面下了不少功夫。

2018年成立的大众汽车(安徽)有限公司,就是个典型的例子。

这家公司专注于新能源汽车的研发和生产,准备推出一系列面向中国市场的新车型。

之前ID. 与众的尝试,似乎不太成功,上市零售量只有数百辆,但ID数字系列升级改款为「大聪明版」,也算是一种改进。

但是大众在智能化转型道路上,可不是一帆风顺的。

大众在中国市场深耕多年,早在1973年就开始考察狼堡,1984年成立上海大众,成为了中国改革开放后首家轿车合资企业。

2012年宣布在中国投资98亿欧元,可见大众汽车对中国市场一直非常重视。

转型路上也少不了人事变动。

冯思翰卸任,贝瑞德接棒,临走前还留下忠告:“在中国要做好准备,要比此前任何时候都跑得快。”贝瑞德上任后,更加重视与中国本土创新企业的合作,想让大众在中国跑得更快。

大众中国内部也在进行调整。

CARIAD中国和VCTC的定位有所不同,CARIAD中国CEO 韩三楚推行了「ONE TEAM」合作模式,但大众中国在研发资源方面会更倾斜于VCTC,希望VCTC能够在大众中国智能化转型中发挥更重要的作用。

大众中国还提出了“油电同智”的策略,要在燃油车和电动车上同时推进智能化。

要知道,在中国市场,燃油车仍然占据着很大的比例,大众如果能够在燃油车上实现智能化,那绝对是一大亮点。

中国市场对大众汽车的智能化转型至关重要。

中国拥有全球最完善的智能化供应链,而且价格也很有竞争力。

大众正是看中了这一点,才愿意把更多的资源投入到中国市场。

2024年一笔最大的投资就是 190 亿元人民币(25 亿欧元)扩建安徽大众合肥的生产及创新基地,

大众在中国市场的豪赌,能否成功?

现在下结论还为时过早。

但是有一点可以肯定,大众中国正在努力摆脱“德国老奶奶”的形象,拥抱“中国速度”,试图在智能化浪潮中再次引领风骚。

大众在中国,会迸发出什么可能?想想,还真有点期待。