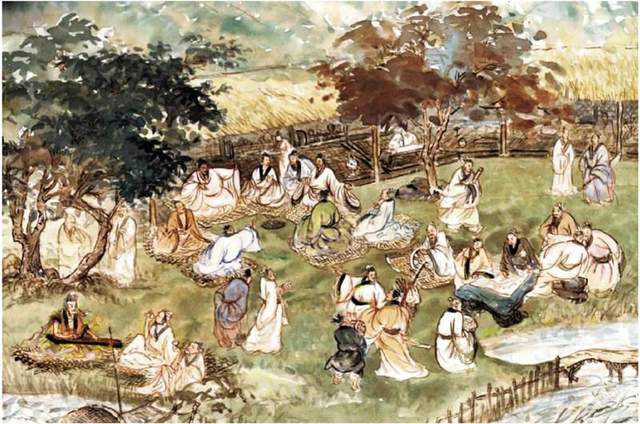

公元前10世纪的某一个春日,在渭水河畔,少男少女们手拿着兰草,彼此之间相互调笑。这一场面被记录在了《诗经·郑风》里并且三千年之后依然能够让那些礼教卫道士的血压急剧上升。其实原本被后世尊奉为“礼乐正统”的西周民风,竟然像个大型的音乐节现场一样狂野。

一、婚恋自由:老祖宗的"非诚勿扰"

《诗经·溱洧》所描绘的场景,完全有资格登上热搜:“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”意思是说,在三月三上巳节这天,单身的男女们在河边,彼此相互开玩笑,若看对了眼,就送上一支芍药来定情这哪里还是那“父母之命媒妁之言”呢?简直就是西周时期的《心动的信号》嘛。

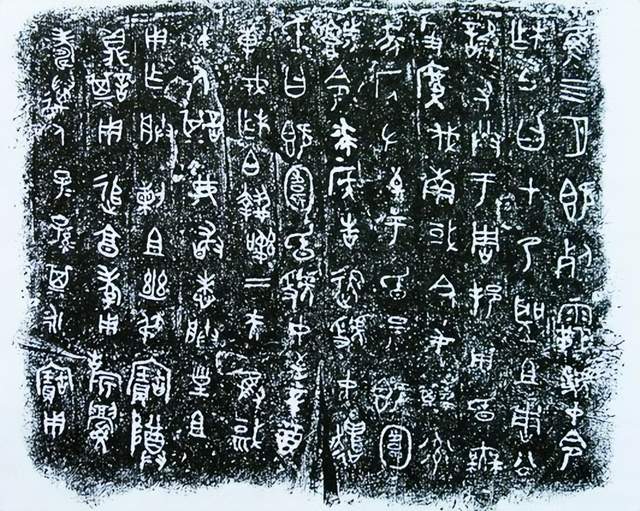

考古学家在宝鸡弓鱼国墓地发现了一个有趣现象:M18号夫妻合葬墓中,妻子随葬的青铜礼器,而且比丈夫还多。要知道这可是公元前9世纪,某些现代人,竟然还在争论“彩礼该给多少”呢!更绝的是,琱生簋公元前890年铸)的铭文详细地记载了某贵族妇女改嫁的全过程——如果说放在明清时期,这居然够写八十本《烈女传》了。

二、职场女王:青铜器上的“女强人”

谁说古代女性只能“大门不出,二门不迈”呢?周昭王的老婆王姜,在令簋公元前977年)的铭文中,那气势呀简直是霸气侧漏,她直接参与到了土地纠纷的裁决当中。山东小邾国墓出土的“郳庆鬲”,更是厉害得很呢,其铭文显示,这位叫庆的女士居然拥有自己的封地,并且还拥有卫队,着实可以称得上是西周版的董明珠。

陕西周原遗址出土的陶器上,考古学家发觉了许多女性工匠的签名。其中有个叫“娥的姑娘在陶罐底部刻下了“娥作宝器”四个字,其实这便是三千年前的“女性创业典范”吧?《周礼》亦明确记载,后宫九嫔需管理纺织作坊,并且如此看来,西周的宫廷剧演的并非只是宫斗,而是《我在西周搞生产》。

三、文化混搭:最早的"国潮"现场

山西倗国墓地出土的金腰带,其样式完全呈现出了草原的特点;而且在周原的祭祀坑中,“中西合璧”的风格得以体现,殷商风格的玉器与周式青铜鼎一起摆放着,就如同现在的“中西合璧”装修设计一般。最特别的当属占卜的场景:周人凭借《周易》蓍草来预测吉凶,不过旁边的殷商遗民却顽固地焚烧甲骨,双方各自进行算卦活动,结果竟然还能相互借鉴——这样的接纳程度,让那些反对外来文化的“卫道者”该作何感想呢?

四、狂欢与规矩:西周人的"双面人生"

别以为西周人成天开派对。《礼记》所记载的“乡饮酒礼”,其实是很有讲究的:六十岁的老人坐在上位,而年轻人们则负责端菜倒酒。不过说真的,一旦到了春社祭祀的时候,画风就突然发生了变化——在《诗经·七月》里所描写的“朋酒斯飨,曰杀羔羊”,那简直就像是一个大型的农家乐现场一样。

湖北叶家山墓地(公元前10世纪)揭露了残酷真相:普通平民墓里只有陶罐,而曾侯墓中堆满青铜器。果然无论哪个时代,"钞能力"都是硬道理啊!

结语

看着上海博物馆的西周青铜器,在那宴乐纹饰之上,跳舞的小人儿忽地鲜活起来。原本在我们想象中,刻板刻画的“礼乐文明”,其内核竟然这般充满热气腾腾的生命力。下次再有谁讲“老祖宗的规矩不能变”,不妨告诉他:三千年前的老祖宗,比你想象中可要会玩多啦。