经济观察网 宋馥李/文要观鸟,要成为一个鸟友,需要什么装备?

付建平的回答是,一个普通的8倍或10倍的双筒望远镜,一本鸟类图鉴、一支笔、一个笔记本,足矣。观鸟没有很高的门槛,关键是一个好的心态:就是玩儿。

一个周六的清晨,中国观鸟会的一次“城市绿岛观鸟行”在颐和园举办,报名的鸟友们上至70岁的老者,下到小学生,各个年龄层的都有,他们准时汇合在颐和园北宫门,先听指导老师付建平讲进园观鸟的注意事项。

一对白发苍苍的老夫妇对付建平说,它们是第一次参与观鸟活动,要购买什么样的望远镜才好?那便是本文开头付建平的回答。她还笃定地和大家说,大家紧跟着我,一定不让你们失望。

作为观鸟活动的指导老师,也是中国观鸟会的前任会长,付建平的随身装备齐全,她穿着一件坎肩马夹,四周的口袋装着一支小望远镜、近视眼镜、一本鸟类图鉴手册,手机,然后扛着一架带三脚架的单筒高倍望远镜——那是为鸟友们准备的。簇拥在她身边的鸟友们,则大多数有两件标配:望远镜和照相机。

观鸟的导师,有一双鹰一样的眼睛,潜藏在浓绿的枝叶中的鸟类,总是会被他们第一时间发现,然后指示给簇拥在身边的鸟友们:哪棵树的主干上、从下往上数第三个枝桠上、斜上方,有一只金翅雀。

如果能趁着鸟儿娴静地停留在枝头上时,气定神闲地调好焦距,对准那些鸟儿,摄下一张照片,对鸟友来说,就是当日最大的惊喜了。

乌鸫、小鹀、黑头䴓、树鹨、金翅雀、夜鹭、红脚隼……一上午的时间,鸟友们发现并观赏了20多种。大多数鸟儿,付建平可以一眼辨认出来,但有几次,她也需要从口袋中摸出手册来,对照图谱和照片,作一番细致的辨别。

与昆明湖一堤之隔的团城湖,各路水鸟在春日暖阳之下呈现一派生机。成群的苍鹭、鸬鹚立在在湖心岛的大柳树上晒太阳,她们偶尔会搧着翅膀贴湖面飞上一圈儿,那便是游客们尖叫赞叹、摄影爱好者们摁下快门的时刻。

中国是鸟儿的国度。在国际观鸟人的眼中,北京是观鸟圣地,千姿百态的飞鸟,共同以北京这个城市为栖息地。全球有8条重要的鸟类迁徙路线,路过北京上空的是东亚——澳大利亚迁徙路线,每年3月,过境候鸟会在北京停留一个半月左右,之后离开北京继续向北飞。

大多数生活在北京的人浑然不觉,他们是与如此多的鸟儿共享一个城市。

若将视野扩展至中国呢?全世界一共有10000多种鸟类,中国占了1400多种,这一数量几乎是美国的2倍;作为雉类王国,很多稚类的种和属都是中国所独有。光是在北京,就能看到400多种鸟类,其中有被视若珍稀的黑鹳和金雕,就生活在房山十渡地区。

还有已经名声大噪的北京雨燕。

北京雨燕不会出现在树叶和枝桠上,只会在空中盘旋,其科学名称为普通雨燕北京亚种。随着北京雨燕被视作北京中轴线的活态遗产,它的知名度和美誉度,迅速地被人们获知,这种与北京城共栖共生的鸟儿,被赋予了生态指示、文化意象等多重意义。在姚明为代言人的联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议COP15的中国宣传片中,北京雨燕是唯一被引证的案例。

那天,当鸟友们跨入颐和园北宫门,不远处的苏州街上空,就盘旋着北京雨燕。

付建平指着空中的雨燕向小鸟友们介绍道:你不可能在枝桠上看到这种鸟,因为它们从来不落在上面,它们早上飞出鸟巢就一直在飞,在空中捕食和进食,而这个季节,正是它的繁殖季节,它们还会为幼崽带回食物。

1870年,作为英国外交官、博物学家的罗伯特·斯温侯在漫游中国。当他来到北京时,发现北京的雨燕在形态上和欧洲的雨燕有所不同,故而将其称为Apus apus pekinensis(普通雨燕的北京亚种),也就是所谓的北京雨燕。

但那应该不是罗伯特·斯温侯第一次注意到北京雨燕。1856年,作为随军记者和翻译官,斯温侯跟随英法联军进入北京。在他后来所著的日记体的战记中,他除了记述联军的军事行动之外,也对目力所及的动植物表现出强烈的兴趣。

后来,斯温侯长期驻留在台湾岛,充分施展了他在博物学上的兴趣和专长。他观察和采集的动物囊括了鸟类、哺乳类、昆虫、软体动物和无脊椎动物,此外还有种类繁多的植物,他一生发表了多种动物学报告,亲手采集的动植物标本飘洋过海入藏到了大英博物馆。因为以上贡献,罗伯特·斯温侯成为英国皇家学会会员。可以说,中国的外交官生涯和漫游经历,成就了他在博物学上的特殊地位。

我们已经无法获知,当时游历到北京的斯温侯,是用什么样的方法捕获了北京雨燕。想必,那些盘旋在北京城上空的成群的雨燕,一定引起了他极大的兴趣。

英国博物学家罗伯特·斯温侯,在很多著作中,他也被译作郇和

那个时代,中国还没有像样的现代科学,更别说现代博物学或鸟类学。在外来博物学家们看来,中国还是一个需要重新认知的新大陆,而这个大陆也成了他们建构科学地位的东方福地。借由斯温侯的大胆命名,全世界唯一以“北京”命名的野生候鸟——北京雨燕也就此诞生了。

每年4月,北京雨燕从非洲南部抵达北京,7月底8月初,再返回非洲南部越冬。在北京期间的100多天,北京雨燕要完成其鸟生中的重要任务:筑巢繁殖,繁衍后代。而它们筑巢的地区,便会成为它们固定的“老家”,每年一次迁徙,当他们往返三万公里再次回到北京时,还会准确地返回它们的老巢。

古老的北京城,在明成祖迁都后,先后建成了紫禁城、十王府、钟鼓楼、天坛等皇家建筑和数十座城楼、箭楼。这些高大建筑中的梁、檩、椽交错形成了一个挨一个的人造洞穴,不仅比野外的裸岩更加安全、舒适,而且有利于雨燕的集群繁殖。

今天,当游客在颐和园、北海公园游览时,仍会看到成群的北京雨燕在天空中。北京雨燕在北京城里漫天飞舞的景象,是老北京人对于夏季的美好记忆,也是如今中轴线申请世界文化遗产的唯一的活态遗产。

颐和园十七孔桥上的北京雨燕 张龙/摄

2000年之后,北京师范大学、首都师范大学的鸟类学家发现,北京雨燕能观测到的数量越来越少,他们不约而同地推测:这与北京城市化进程的加快有密切关系,古建筑大量减少,新的水泥建筑物使雨燕没有地方营巢;北京城市生态湿地一度减少,城市生态发生巨大变化……

北京雨燕是否会最终消失于北京城,这样的担忧一度占据人们的心头。而这些没有定论的猜测和担忧,促使鸟类学家对北京雨燕的迁徙路线和生活习性产生了巨大的疑问。

直到近来,北京雨燕的迁徙路线,终于得到了实测数据的验证,人们得以勾画出了这种鸟儿跨越山海大漠的惊人飞行能力。这为完全解开北京雨燕之谜,开了一个头儿。不过,要回答雨燕为什么减少,描摹它们与北京城的深层次关系,却还须后来的解题人付诸努力。

北京雨燕去哪儿了?

2022年,一项针对北京雨燕迁徙行为的追踪研究成果,在国际期刊《Movement Ecology(运动生态学)》发表,这篇论文首次精确揭示了北京雨燕迁徙的生态学规律。

论文题目为《A 30,000-kilometre journey by Apus apus pekinensis tracks arid lands between northern China and south-western Africa》(从中国北部到非洲西南,巡少雨之地:北京雨燕往返近3万公里的年度旅程),中山大学2017级博士研究生赵岩岩(现为广西科学院助理研究员)为论文第一作者。

论文有两位通讯作者,一位是中山大学生态学院教授刘阳,一位是北京师范大学副教授赵欣如,该研究项目的研究团队,看起来是一支国际团队,有来自瑞典隆德大学、英国“雨燕行动”团队和比利时皇家自然科学研究院的科学家,中方则有北京师范大学、中山大学、中国生物多样性保护与绿色发展基金会观鸟专业委员会(中国观鸟会)的科学家和环志志愿者、颐和园管理处等。

论文特别强调,这是中外科学家的一次联合科研行动。在18位共同署名的论文作者中,有中国观鸟会的8位环志志愿者列名其中:吴岚、于方、梁烜、付建平、侯笑如、彭澎、李晓阳、张弢。

论文介绍说,从2014年至2018年,研究团队在位于北京颐和园的廓如亭,先后为66只北京雨燕佩戴了微型光敏定位器,借助这种记录光照强度、以昼夜变化规律进行定位跟踪的低耗回收型设备,科研人员成功回收并获得了其中25只个体的光照强度数据。

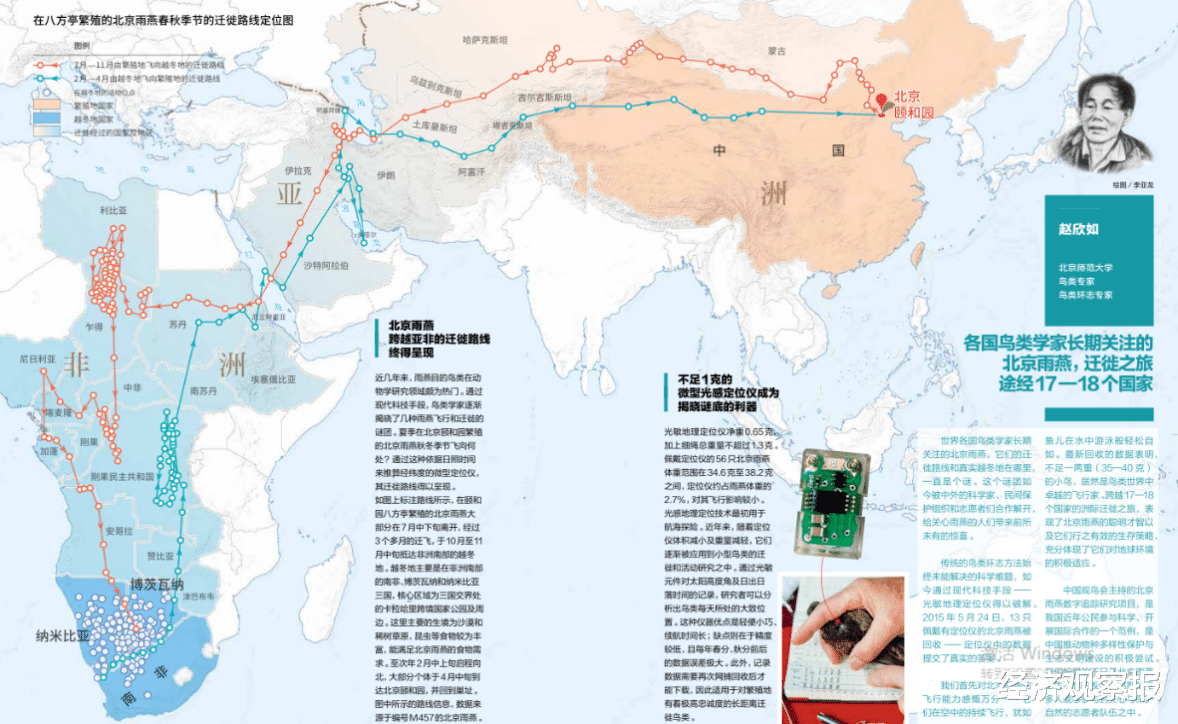

数据显示,北京雨燕的秋季迁徙大多始于7月中旬,它们离开北京,向西北进入蒙古国,而后向西再进入中国新疆北部,由准噶尔盆地进入中亚地区,8月中旬会越过红海,9月初到达非洲中部,在刚果盆地或邻近区域作40天的短距离移动。

随后,北京雨燕再度迤逦南下,最终于11月初到达越冬地——海拔约1000米的南非高原,全程14733公里,用时111天。在结束了越冬期长达100天的游荡生活后,北京雨燕于次年2月中旬开始向北迅速移动,在刚果盆地东部逗留近1个月。

然后,它们转向东北,于4月初离开非洲,日夜兼程,在4月下旬回到北京,全程13572公里,用时64天。在整个往返迁徙过程中,北京雨燕共飞经亚洲和非洲的37个国家。

人们以往认为,北京雨燕在迁徙途中会直奔目的地,中途基本不作停留,然而研究结果表明事实并非如此。北京雨燕单日移动距离通常超过250公里。若将三天内移动距离低于500公里视为停歇(缓慢飞行),那么,北京雨燕秋季中途停歇2到6次,停歇71天,平均速度134公里/天,春季中途停歇1到2次,停歇36天,平均速度217公里/天。

北京雨燕体型娇小,飞行能力却是同体型飞鸟中的“冠军”,即便和中型鸟、大型鸟相比,北京雨燕也可与比肩,非常善飞。鸟类学家赵欣如称其为“伟大的飞行家!”

值得一提的是,北京雨燕更喜欢半干旱区的生态环境,其繁殖区和越冬区的年降水量,均显著低于分布在欧洲的普通雨燕指名亚种。北京雨燕的迁徙路线上,除了刚果盆地及周边区域,它们穿越了多处荒漠。

而在非繁殖季节,北京雨燕有长约123天的时间处在年降水量低于600毫米的地区,占非繁殖期时长的46.1%。这或许能够解释:为什么当中国北方地区进入季节性降水量较大的七月时,随着食物资源——昆虫——的获得性下降,北京雨燕选择离开北京。

论文由此指出,食物资源的丰度和分布,与降水量息息相关,雨季丰沛的雨量,对一些候鸟来说,并非是最佳的生存环境,这也决定了候鸟的迁徙规律和策略。

其实,论文通讯作者之一、鸟类学家赵欣如早在2015年时,就已经基本获得了这样的判断,这个横亘在他心中半生的疑问,是推动这个谜题得以破解的动力。

这也是很多老北京人的困惑:每到7月,楼燕儿(北京雨燕的俗称)总是不知所终?但待到来年春天,它们就又回来喽。

众多生态学家曾猜测,北京雨燕离开北京后,会飞过喜马拉雅山来到印度次大陆越冬,也有人认为,它们会像其他鸟类一样,沿着中国东部沿海地区飞到了东南亚越冬。

不过,正如你刚刚了解到的,在这项关于北京雨燕的论文公开发表后,之前的一切推测和分析,在实测的数据面前,都被推翻了。人们难以想象,与老北京人朝夕相处的北京雨燕,竟然以如此惊人的方式,完成它们一年一度的飞翔和迁徙。

上述论文的两位通讯作者是师生关系,刘阳是赵欣如的学生。而除了他们两人,这项研究充分体现了公民科学的力量,众多参与研究的环志者都是民间鸟友,他们为这项科学研究做出了卓越的贡献。

论文的作者之一、鸟类学家赵欣如甚至有些赌气地和我说,在这项科研成果中,如果不说清楚鸟友中的环志志愿者的贡献,那就是不客观的、不公正的,他就不想再谈什么了。

北京雨燕和和这些鸟友们,到底有着什么样的故事?

到野外观鸟

1977年,中国恢复高考的第一年,赵欣如考上了北京师范大学生物学系。

认识并了解了各种濒危、珍贵的鸟类,是赵欣如专业学习的重要一课。不过,那并不包括北京雨燕,它并不是一个濒危物种。但在赵欣如的心里,北京雨燕有着特殊的地位:他是伴着这种鸟儿的鸣叫声长大的,老北京的屋檐檐角、蓝天和漫天飞舞的楼燕儿,是不可分割的一幅天际线的图像,一起留存在他儿时的记忆里。

总在高空盘旋着的雨燕,偶尔也会有冒险地低空滑翔,闯入北京人的生活:有一次,一只雨燕径直飞入了赵欣如的小学教室里,引得正在上课的小朋友们欢呼尖叫……从那时起,关于楼燕儿的一切,都成了赵欣如的渴望知道的。

从生态学上来讲,即便如麻雀、喜鹊、乌鸦这样的常见鸟儿,也在生态中发挥重要的作用,这是当年郑光美先生给他讲课时说的话。对于爱鸟的赵欣如来说,大学时光如饥似渴,他对任何一种鸟都充满兴趣。

1982年,赵欣如大学毕业并留校任教,除了动物学的教学之外,也跟着导师郑光美开展鸟类学的科研。郑光美先生是中科院院士、中国著名的动物学和鸟类生态学家,他在中国鸟类生态学和行为学研究领域进行了开拓性的研究。

长期担任中国动物学会鸟类学分会的理事长的郑光美,还是中国鸟类学教育的大先生,培养了一批鸟类学的硕士和博士。直到现在,中国中青年的鸟类学学者,一多半师从郑光美以及郑光美的学生。因此,在中国的鸟类学领域,学者们有着很强的师承关系。

和导师郑光美一样,赵欣如不仅爱鸟,也热衷于做鸟类科学的科普教育。1990年代初,赵欣如一直在中国动物学会的科普委员会做兼职工作。野外观鸟,是他的学术研究的必要环节,也是开展鸟类学教育科普的最佳方式。至今,在赵欣如的记忆里,和郑光美先生一同野外观鸟的种种历险和收获,也是最难忘怀的。

中国的鸟类学研究起步晚,鸟类知识的科学普及更晚,野外观鸟作为推进鸟类科普的最好方式,在中国却是长期缺位的,没有人和机构愿意去组织。

但野外观鸟这项运动,则已有200多年历史,它最早兴起于英国和北欧,是一种世界范围的时尚休闲活动,同时具有科学的属性,每年有几千万人热衷于观鸟旅游。1990年代,随着亚洲经济日渐崛起,日本、泰国、新加坡、马来西亚及中国港、台等地区的观鸟之风随之兴起。

通过野外观鸟来推进鸟类科普,促进民间观鸟者和鸟类学家交流与合作,是赵欣如一直的愿望。1990年代初期,在全国科普委员会的相关会议上,赵欣如多次提出“观鸟促科普”的建议,也提到了组织民间“野外观鸟”的设想,但这个愿望始终没有机会实现。

直到1996年,中央人民广播电台的记者汪永晨找到赵欣如,希望他能够带领人们野外观鸟。那时,汪永晨刚刚组建起一个民间环保组织——绿家园,她希望能找到一个对鸟熟悉、能做指导的专家。

借助媒体的力量来推进鸟类科普,当然是好事儿,这个邀约和赵欣如从事鸟类科普的愿望非常一致。赵欣如向汪永晨提出了一揽子建议:

其一,编写一本“北京鸟类图鉴”的工具书,让观鸟者有一个指南,组织野外观鸟会方便不少;其二,开展一个定期培训的课堂,通过课堂教学网罗社会上的鸟友,讲解观鸟的意义、知识和方法;有了这前两步,带领爱好者们野外观鸟,才可以真正组织起来。

这两个建议,汪永晨照单全收,积极地行动了起来。

1999年3月1日,《北京鸟类图鉴》(第1版)在中国林业出版社出版,这是当时国内第一本以鸟类摄影图片为素材的鸟类图鉴。

组织野外观鸟,需要寻找车辆和组织联系,汪永晨利用她的人脉资源逐一落实,而通过报道和推广,赵欣如也在民间的爱鸟者中被广泛知晓了,只要是喜欢观鸟的,大抵都知道北师大有个赵欣如,是个懂鸟、爱鸟的专家。

2000年之后,绿家园作为一个综合的环保组织,带领志愿者们开展种树、种草、捡垃圾以及认识水污染等活动,而普及鸟类知识和开展野外观鸟只是其中一项。于是,鸟友们渐渐觉得不过瘾了,他们希望有一个组织专门观鸟。

赵欣如自己也觉得不过瘾,研究了几十年的鸟儿,他也希望有一个专门的组织来承办他的鸟类科普。于是,以绿家园拢起来的这群鸟友为基础,他们成立了“北京观鸟会”,专门围绕“野外观鸟”来做工作。因此,北京观鸟会,前身实际就是绿家园的观鸟组。

不过,要在民间普及科学观鸟,也经历了一个反复磨砺的过程。热衷于观鸟的鸟友们,三教九流,鱼龙混杂,许多人对鸟儿只是朴素的热爱,只停留在“看热闹”的层面:看鸟的五彩斑斓,看鸟的稀奇古怪……要引导他们开展科普活动,仅仅热爱是远远不够的。

早期的野外观鸟,和旅游团差不多,大家热热闹闹、七嘴八舌,发现一只鸟儿时,会跟炸了锅一样大呼小叫,这和赵欣如设想的鸟类科普,完全不是一个氛围。赵欣如为此苦恼和生气,他的初衷,当然不是带着一帮人到野外疯玩儿,他想培养一批有素质的观鸟者,指导他们用科学的方法观鸟,然后参与到鸟类科研的实践中来。

几番混乱的观鸟活动之后,赵欣如和鸟友们约法三章:出发前要先做准备,先要知道去发现什么鸟、怎么去看、怎么去听;到了观鸟点,谁都不能大声说话,先耐心听他讲解,再仔细观察;紧跟在他身后,脚步放轻,谁都不许走到他前面。

让鸟友们遵从这三条并不容易,这一度让赵欣如很沮丧,很多鸟友既没有这个愿望、更没有这方面的素养,一些人本来就是个游玩儿的心态,很不情愿受约束。几番冲突和较劲,赵欣如毫不让步:要么别跟着我去,要去就得听我的。

严明的纪律下,鸟友们渐渐知道,他们碰上了一个倔强的老师,情愿的和不情愿的,自然而然地分流了,不情愿的慢慢退出了这个组织,观鸟活动变得有板有眼起来,而紧跟着赵欣如的鸟友们,日后都成了他的铁杆儿志愿者。

赵欣如放飞佩戴光敏定位器的北京雨燕 张为民/摄

有了这样一批鸟友,赵欣如推广野外观鸟逐渐顺遂了,他要求鸟友们必须做记录——这基本就是鸟类科学家的日常野外工作了——每观测到一种鸟,要养成记录的习惯:时间、地点、观察方式,还要记录鸟的基本特征,标出识别特征,甚至用简图画下来。

究竟该怎么记录呢?鸟友们一开始是茫然的,大小、颜色、翅膀、尾、嘴,而那些鸟类学的专业语汇根本记不住。为此,赵欣如设计了一个观鸟记录手册,设计了年、月、日、环境生态记录的瞄准编号、时间段、只数……在手册上填空就好,而有了一定知识储备之后,则可以写特征、画草图。

通过这样的引导,一些鸟友渐渐入门,填完之后,这些数据汇总便可以横向比较、纵向统计,使观鸟增加了科研的意义。从那时起,野外观鸟不止是欣赏和玩乐,而是用科学的方法观察鸟、研究鸟。

后来,鸟友们评价说,在指导观鸟上,赵欣如代表了严谨的学院派。赵欣如率先提出了在中国观鸟先从三个维度看起,这也是他在周三课堂上持续不断反复灌输的内容。

第一个维度就是要看鸟的形态,观察鸟的体貌特征,羽毛、嘴型、体型、大小。第二个维度就是要看鸟的行为,观察鸟在干什么?是在休息还是在觅食?是在求偶还是在争斗?第三个维度就是要看鸟的生态,鸟出现在什么地域?什么季节?周围是什么景观?勾画出鸟的生存环境。

赵欣如认为,只有以这三个维度来观鸟,参与者才能真正成为一个观鸟者,也只有这样,观鸟才是立体的、深入的、有意味的。

北京雨燕 张龙2019年6月1日摄于北京颐和园

持续不断地讲解,赵欣如的周三课堂,竟一直坚持了20年。后来,周三课堂不止在国内学界和民间观鸟人中人所共知,甚至在国外及境外的一些鸟类学界,也都知道中国北京有一个专门讲鸟儿的“周三课堂”。

纵观整个1990年代,野外观鸟活动渐次在北京、上海、广州等一线城市兴起,一批有生态意识的市民,渐渐有了野外观鸟的热望,渴望将观鸟作为日常休闲度假的内容,有组织的观鸟活动也就应运而生。

而在1996年,在绿家园请来赵欣如作观鸟指导专家的同时。另一个环保组织——自然之友,也开展起了野外观鸟,这个组织以首都师范大学鸟类学家高武带队。北京的两个民间环保组织的观鸟活动,大致经历了相似的推进过程。

经过30年的推广发展,中国各地的观鸟组织已经蔚为大观,全国目前有固定观鸟点上千个,各省都成立了观鸟协会或观鸟组织,鸟类爱好者已经越来越多。除了鸟类学的专家学者,环保人士、摄影师、青少年学生、退休的老年人……常常是观鸟人的主力军。

鸟类环志

当赵欣如的周三课堂渐渐被知晓,野外观鸟活动日益规范,一批成熟的鸟友们,开始进入了更为专业的阶段——鸟类环志。

环志是鸟类学研究的基础方法和手段,是指将国际通行的印有特殊标记的材料佩戴或植入鸟类身体,对其进行标记,然后将鸟放归自然,然后通过再捕获、野外观察、无线电跟踪或卫星跟踪等方法,获得该鸟类的生物学和生态学信息。

人类最早用于追踪迁徙动物的科学方法之一,就是在鸟脚上环扣一个金属标志环,这个方法由丹麦生物学老师马尔顿逊在1899年发明,是迄今为止研究鸟类迁徙路线的经典方法,也是监测鸟类资源和栖息地变化的重要手段。

值得注意的是,科学家有国别,鸟儿的迁徙并无国界,因此鸟类研究需要国际合作,环志鸟的捕捉、回收、观察等信息,是全球各国环志科学家都能共享的。世界各地的鸟类科研人员通过记录鸟类羽毛及换羽特征、年龄和性别,收集鸟类迁徙的动态信息,为鸟类群落行为和活动提供依据。

每年,全世界有上百万只野生鸟被上环标记。

中国正式的鸟类环志工作起步很晚。1981年,中日两国签署《中日候鸟保护协议》,所覆盖的候鸟种类共计226种。中方决定组建主管环志的机构,共同对中日的相关候鸟进行观测研究。于是,全国鸟类环志中心在1982年10月建立,负责全国鸟类环志技术管理、信息收集以及国际候鸟保护协定的履约工作。

也正是从1982年起,中国鸟类环志的工具、表格、技术标准,才有了统一规范。全国鸟类环志中心同时发出公告,动员各地林业部门、大学、科研机构申报建立鸟类环志站点。那个时候,全国鸟类环志中心的张孚允和杨若丽,从零开始推进中国的鸟类环志,审批了中国各地的鸟类环志站。

当北师大动物学教师赵欣如看到这则公告时,是无比兴奋的。

那时,赵欣如留校任教不久,对鸟类科研充满热情,经过导师郑光美同意,他向全国环志中心申请了一个鸟类环志站点,就建在北京师范大学动物学的野外实习基地——北京市门头沟区东灵山脚下的小龙门林场。

1983年,站点申请成功了,那里也成为了全国首批被批准的鸟类环志站点。从1984年开始,赵欣如就带着他的学生,在小龙门林场布网捕鸟、测量、环志、放飞,做各种鸟类的观测记录。

鸟类环志是一项有技术要求的工作,赵欣如动手能力强,又有扎实的动物学知识基础,很快就成为中国鸟类环志的第一批专业人员。

在各种教科书上,总会提到中国幅员辽阔,动植物资源非常丰富,栖息着各种各样的鸟,民间更是不缺爱鸟之人。但那时的鸟类科研却是十分薄弱的,赵欣如渐渐感到,光靠几个鸟类研究者,要完成对中国鸟类的普查和研究,简直是杯水车薪,如果能发动爱鸟的民间人士参与进来,就可以让鸟类科研大大提速。

有一次,赵欣如到香港访学,和香港观鸟会做了一番交流,了解到香港有很多民间观鸟者参与鸟类环志,这对他是个很大的刺激,同时也是一个启发。其实在美国、加拿大、德国、英国、日本等发达国家,受过专业训练的观鸟者,是可以参加鸟类环志的,其中不乏鸟类环志的高手。

赵欣如由此萌发了一个想法:亲自培养一批民间的爱鸟人士,让他们参与到鸟类环志中。而参与鸟类环志,也就是参与了鸟类学的科研。

于是,赵欣如在北师大开设了全校的公共选修课“鸟类环志与保护”,不止面向本专业的学生,而且开放给所有在校生,希望更多非专业的学生都来听他讲鸟。

这门课程开设不久,北京市教委启动了一项改革。打通北京高校的教学资源,让一些课程可以在各大学之间共享,为此成立了一个“学院路教学共同体”的平台,参与的大学都可以向这个平台提交课程,赵欣如一看是好机会,就积极代表北师大提交了这门课。于是,“鸟类环志与保护”这门课,又变成了学院路共同体的公共课。

当时,共同体内18所院校(如今已达21所)的学生,都可以选修这门课,而且不限制专业。在这个过程中,赵欣如充分利用了北师大的教学资源,带动了一批年轻人听课、观鸟、参与鸟类环志。

在此前后,赵欣如也和汪永晨的绿家园继续展开合作,吸引更多的环保志愿者们来听课,然后参与观鸟活动、鸟类环志。

科学传播的力量是不可低估的,能影响一批人,就能渐渐影响一代人,赵欣如也从这些积极听课的学生里、社会人士里,发现了一大批具有相同志趣的人——他们都超级爱鸟。

在开课的同时,赵欣如还在积极开设新的环志站点。

1998年前后,赵欣如找到了时任秦皇岛市鸟类环志保护站站长乔振忠,提出能不能在北戴河建立一个环志实习基地,乔振忠十分爽快地答应了。这样,秦皇岛鸟类环志保护站加挂了北京师范大学鸟类环志实习基地的牌子,成为华北地区最大的鸟类环志站,赵欣如可以带着学生和鸟友们去开展环志,可供“环志练兵”的地点又多了一处。

中国鸟类科研所处的边缘地位,也往往促使鸟类学者们相互抱团。其实,赵欣如和乔振忠很早就相互知道对方,因为在爱鸟人的圈子里,大家都在相互打听,对鸟儿的热爱,使得这群人相互都能够理解对方,也特别能够产生互信。

那时,无论是北师大、全国环志中心、还是各处林场和环志站点,缺人缺经费是共同的状况。在乔振忠那儿,除了他这个站长之外,没有任何专职人员,偶尔开展鸟类观测活动,就需要找临时工来做。对乔振忠来说,能通过合作的方式吸引人们来做鸟类环志,也当然是一件好事。

就这样,赵欣如带着自己的学生、有时也带着绿家园的环志志愿者、后来是北京观鸟会的环志志愿者,先后在北戴河做了二十几期的环志培训,每年做3次,持续了七八年的时间。他们常常利用五一长假、国庆长假和暑假开学前的一个周,用5天到7天的时间,来完成一次鸟类环志的系统培训。

为北京雨燕环志,即佩戴全国鸟类环志中心特制的金属标志环 张为民/摄

凡是来参加鸟类环志的,交通费、食宿费全都自理,赵欣如能提供的,也只是科学观鸟的场地、全程指导讲解以及每晚的环志课程。即便如此,还是应者云集。尤其是来自社会各阶层的鸟友,展现出了极大的热情。

每次来到北戴河,学生和鸟友们白天跟着赵欣如实操环志,晚上听课和讨论——既讨论鸟类学知识,也讨论捕鸟和环志的技术要领——形成的经验做法,马上付诸实践,取得了非常好的效果。

有了这样一批鸟友的拥趸,赵欣如也乐此不疲。每次跟着他到北戴河的人,学生约占三分之一,社会上的鸟友们则源源不断。就这样,高度热情加上科学实操,这批人已经可以参与到鸟类环志中了——或许他们还需要一个身份。

2005年7月13日 ,在赵欣如的策划张罗下,在北师大的英东学术会堂,热心参加鸟类环志的环志志愿者代表们,开了一个热热闹闹的环志研讨会,邀请了全国鸟类环志中心的楚国忠主任到会,郑光美也亲临现场做会议发言,研讨会的其中一项议题,便是“如何来推进民间鸟类环志”。

会上,民间观鸟人的热情感染了楚国忠,顺理成章达成了很多共识。其中之一便是,在中国推进实施鸟类环志和环志实习机制,凡是参加了正式环志培训并考核合格的学员,都可以得到一个环志实习证。有了环志实习证之后,就可以到全国的任何一个环志站点去参加鸟类环志。那么,经过一段时间实习后,学员可以来换证,成为正式的鸟类环志者,相当于从事鸟类环志的资格认证。

2005年7月13日,中国科学院郑光美院士、全国鸟类环志中心楚国忠主任(时任)、鸟类学家赵欣如、张正旺参加在北京师范大学英东学术会堂举办的鸟类环志志愿者研讨会

有了这个“资格认证”,鸟友们的热情被点燃了。他们相当于从单纯的民间爱好者,被官方认证为鸟类环志研究者,虽然没有一分一毫的经济利益,还要付出更多的时间和精力,但这又有什么关系呢?他们参与环志的初衷就是“爱鸟”。

在这次会议之后,赵欣如在北戴河、小龙门和顺义等几个基地,加紧开展培训和考核,跟随他观鸟的环志志愿者,大概有40多个人先后拿到了全国鸟类环志中心的环志实习证,这批人都具备了成熟的鸟类环志技术。

鸟友从观鸟到参与鸟类环志,是中国鸟类科研的一个大的进程。用赵欣如的话说,他们为中国的鸟类科研补充了最鲜活的力量。

与此同时,首都师范大学的高武老师,率先在北京颐和园八方亭为北京雨燕做环志,几位自然之友的鸟友,也跟随高武一边学习,一边参加鸟类环志。

回顾这段日子时,赵欣如再三强调:北京雨燕的研究能有所突破,根本在于有兴趣的专家和那些热爱鸟儿的环志志愿者的紧密合作,没有这些志愿者的真心热爱和积极参与,光靠几个鸟类学家,是做不出这项研究的。

就中国的鸟类学科研来说,仍处在十分薄弱的状态,愿意在鸟类研究上倾注精力的学者并不多,也正是组织了北京观鸟会,才网罗、培育了一批民间环志人才,才有了今天对北京雨燕的研究成果。

不过,遗憾的是,经由赵欣如培育出的40位“官方认证”的鸟类环志者,如今已成为了绝版,因为新的“认证”很快就被叫停了。

距离那次研讨会只过了不到四年,有关方面忽然下发了一个文件,严格控制颁发各种各类认证证书。因此,在一刀切的行政命令下,“环志实习证”和“环志证”的授权颁发,就此被全国环志中心叫停了。

值得庆幸的是,在这个珍贵的窗口期,赵欣如培养出来了一批鸟类环志的骨干人员,而这些人,后来又成为中国观鸟会的骨干成员,在中国的鸟类环志中,他们至今还在发挥着重要的作用。

2005年之后,由赵欣如培养出的环志高手梁烜、于方、付建平等环志志愿者,也成为了别人的导师,他们常常会带队前往北戴河,为新的鸟友开展5天一期的鸟类环志培训。

虽然没有了官方认证,民间自发的鸟类环志培训并没有停止,来自各行各业的鸟友们学习环志的热情一年比一年热烈。

八方亭探寻雨燕

“生物如何进行长距离迁徙?”,一直是学术界广泛关注的议题,也是《科学(Science)》杂志125个最具挑战性科学问题之一。

要想保护好一种鸟类,就要先去了解它的行为。北京雨燕始终是一种让人困惑的鸟儿,为什么每到7月份就从北京集体消失?它们去了哪里?又为什么会回来?有太多谜题难以说得清。

这当然也困扰着赵欣如。北京雨燕只有30-40克重,这么小的鸟类是如何完成近30000公里迁徙的?它们为何每年按照相同的路线迁徙?刚刚在北京出生的小雨燕完全没有迁徙经验,它们如何成功飞到越冬地的?

从这些角度来讲,北京雨燕是研究动物迁徙的理想物种。

但对北京雨燕的研究,长期以来一直是空白。有限的科研论文中,间或有对北京雨燕提及,却从没有专门的普查,这种老北京人习以为常的鸟儿,从来没有被专题性地研究过。

而最早展开研究的,应该算北师大的张正旺教授,张正旺同样毕业于北师大生物系,当赵欣如在北师大留校当助教时,张正旺正在上大学,他毕业后也同样留校任教。

2001年到2002年,张正旺教授的硕士生白勇,首先对北京地区北京雨燕的种群数量、分布、迁徙、栖息地选择、繁殖和环境生物学进行了调查研究,在其论文《北京雨燕的生态学研究》中,白勇给出的结论是,近些年在北京地区的分布及数量呈下降趋势。

北京雨燕约有3000只的这个估算数字,正是出自于这个研究。当时,前述论文的作者刘阳正在读大学本科,他参加了北京师范大学张正旺教授的北京雨燕调查项目,跑去前门、鼓楼、颐和园等地数雨燕。

这是关于北京雨燕屈指可数的一项研究。再者,就是1997-2001年高武老师带着他的学生们,在颐和园八方厅开展鸟类环志持续了5年。而高武退休后,这项研究工作也就停了下来,这一停又是5年。

2007年,赵欣如和北京观鸟会的这些环志志愿者们,决定在颐和园重启雨燕环志,这一次,从2007年一直持续到2019年(因疫情暂停了3年)。

颐和园的廓如亭,号称“中国最大的亭子”,占地140多平方米,位于颐和园东堤十七孔桥桥头。廓如亭有八角重檐,平面呈八方形,因此又被叫做“八方亭”。它有两层厚重屋顶,屋檐下装饰彩画,亭子看上去沉稳雄浑又不失华丽。夏天,屋顶构筑的繁复木结构里,藏着许多雨燕正在使用的巢,雨燕展翅出巢,便飞往开阔的昆明湖面。

晨曦中的廓如亭雨燕环志进行时 楚建梅摄于颐和园廓如亭

赵欣如是这一项目的主持者,他和环志志愿者量了廓如亭每个廊洞的长高规格,剪开手头的一些鸟网,改成适合在八方亭使用的新网,把所有廊洞完整包裹,以提高捕获率。相比正阳门等其他北京雨燕繁殖和开展研究的地点,颐和园廓如亭的建筑物不是很高,操作起来比较方便。

每次捕捉,他们必须在凌晨两点多钟就布网,天刚蒙蒙亮时,雨燕从廓如亭飞出来,由于光线不好会撞到网上。从2015年开始,环志志愿者们每捕获一只雨燕后,要查看其是否佩戴了定位器。如果有,那就意味着可以回收这只雨燕在一年中飞行的有效数据。

等游客早上8点多陆续进园时,雨燕环志的操作往往已经完成。

重捕的工作和给鸟类环志一样,其难点在于,环志志愿者们在凌晨就要开始准备工作,在颐和园开园前进行操作,以免错过雨燕清晨离巢可被网捕的机会。几年下来,每年捕获的带环雨燕的几率不低,数据证明,雨燕有稳定的巢区和“归家”的本能。

有一年,环志志愿者捕获了12年前高武环志的雨燕,这说明,雨燕的自然寿命至少能达到13岁。因为没有定位器,依靠传统的环志,只是在原地回收,只能判断被回收雨燕的年龄。但除此之外,没有任何关于迁徙路线的研究进展。

深夜,雨燕追踪研究项目总指挥赵欣如带领环志志愿者们布设捕捉网 张为民/摄

如果想要搞清楚北京雨燕到底去了哪儿?还需要更深入地研究,这便受困于科研经费了。

从重启这项研究起,赵欣如多次向有关机构申请过课题经费。遗憾的是,这个研究始终难以引起相关方面的重视,研究课题难以立项。全国鸟类环志中心是环志的指导单位,只能在批准研究之后,发放免费的金属标志环——一种统一且具有唯一性的金属环,根据《野生动物保护法》下的环志管理条例,这个环志金属环也只能由全国环志中心派发。

虽然对北京雨燕的环志和研究,是国家允许开展的科学实验。但作为边缘学科的鸟类学,科研经费是极其有限的,“研究北京雨燕的迁徙路线”,常常要被反问一句:这个课题有什么意义?

在大多数科研管理者来看,这样的研究属于“无用”之学。

赵欣如虽然常常收获沮丧与无奈,但好在有一批充满热情的环志志愿者,即便得不到经费支持,他们在颐和园八方亭的鸟类环志,仍然一年一年的坚持了下来,谁让他们热爱呢?

一次偶然的机会,改变了对北京雨燕的研究进程,这源于赵欣如的学生、北京观鸟会会员朱雷参加的一次国际会议。

2013年,朱雷到德国柏林参加了一次雨燕保护的学术会议,面对众多欧洲的鸟类学者做了一次交流,分享了赵欣如团队在北京颐和园廓如亭的研究。朱雷谈到,赵欣如带队的志愿者们,每年要做3次到4次北京地区的雨燕调查,而通过颐和园廓如亭的环志,已经有了一些数据积累。

与会者里,有多位雨燕研究的学者,他们马上就意识到“北京雨燕研究”的价值。朱雷的发言刚一结束,他们就找到朱雷,询问能不能参加进来,而且提出,他们可以提供更先进的光敏定位器,来参与到这项研究中。

突如其来的喜悦让朱雷有些懵,他询问赵欣如,赵欣如当即表示:何乐而不为呢?

欧洲学者提到的光敏定位器,是什么装备呢?

地球上不同地点,日升日落时间是不一样的。太阳升起时,光会逐渐变强;太阳落下时,光逐渐变弱。这样,根据微型光敏定位器记录的数据,通过一些计算和分析,可以反推出北京雨燕大概处于什么位置。

微型光敏定位器最大的优势在于轻盈。因为鸟类佩戴的定位器不能超过其体重的3%。北京雨燕体重只有30-40克,不足一个鸡蛋重,所以定位器最好不要超过1克,微型光敏定位器只有0.67克,可以很方便地让北京雨燕背在背上。

为北京雨燕戴上光敏定位器,回收后可以读取它飞行的轨迹 张为民/摄

对定位器,赵欣如并不陌生。从1992年起,赵欣如便跟着郑光美先生在山里给小鸟带过定位器,但是那时候定位器是无线电追踪器,只能适合在一个繁殖的稳定巢区里做,做候鸟的追踪迁徙路线则不行,信号收不回来。

赵欣如那时就在想,中国鸟类学界需要研制一种用于鸟类迁徙研究的定位器,这在技术上其实并不难实现。不过可惜的是,因为鸟类研究在中国是冷门中的冷门,国内没有相关的研究机构进行研发制造,开展此项科研,只能使用国外的光敏定位器。

不管怎么说,陷入停滞的北京雨燕迁徙路线研究,看到了新的曙光。由外方提供光敏定位器和相关技术维护,由赵欣如设计研究方案和实施环节,并带领环志志愿者们付诸行动,北京雨燕的研究,在2014年发生了质的飞跃。

在这次跨国科研合作中,赵欣如作为实验的主导者,还是很持正地表明了中方立场:这个项目必须由中国观鸟会(此时的北京观鸟会已经更名为中国观鸟会)主持,因为知识产权的归属必须明确,但研究成果可以共享。

就这样,瑞典隆德大学Susanne Åkesson教授、比利时鸟类环志专家Lyndon Kearsley、英国雨燕保护专家Chris Hewson和Dick Newell先后来到北京,在颐和园廓如亭,和赵欣如带领的环志志愿者们一起,捕获雨燕,放飞雨燕,开展定位器跟踪研究。

2014年这一年,赵欣如带着环志志愿者们,在凌晨两点就去布网,最终捕获并佩戴了31只光敏定位器。因为光敏定位器本身不发出信号,需要回收后下载数据。到2015年北京雨燕再次飞回颐和园,当佩戴了光敏定位器的北京雨燕被再次捕获的时候,光敏定位器记录下的才是有效的研究数据。从2014年开始,他们连续三年共给66只北京雨燕佩戴了光敏定位器。

由于个体差异,66只被佩戴定位器的雨燕,有的可能并没有回到颐和园,有的可能中途死亡了,还有的可能回到了廓如亭却并没有被重捕到。因此,数据的积累不仅是一个概率问题,更要坚持长期主义,因为有的北京雨燕并非是第二年飞回北京时重捕到的,也可能是第三年或者第四年才被重捕到,这种情况下,北京雨燕也积累了更多的数据信息。

由于北京雨燕造巢区域和蝙蝠的栖息洞穴极为接近,每次凌晨布网,雨燕还没出飞,蝙蝠就会先冲到网上,环志志愿者们要冒着被咬的风险,把蝙蝠摘下放进事先准备好的笼箱,待雨燕工作结束后,将蝙蝠放飞。

天亮后也有天亮后的烦恼。很多游客初次见到布网的环志志愿者们,认为是在公然地捕鸟、害鸟,会大声谴责或打电话举报,这让赵欣如和环志志愿者们哭笑不得。后来,每次实施捕获和环志的时候,中国观鸟会都会在廓如亭四周设置科普展板,安排专门的志愿者,为游客现场讲解鸟类环志的知识和意义。

这样,又历时了4年,最终回收了40余只佩戴光敏定位器的雨燕,其中25只北京雨燕的迁徙路线数据清晰、有效。在全球鸟类迁徙的研究中,这个数据量是比较充分的,文章因此得以在权威杂志上发表。

楼燕儿到底去哪儿了?这个几百年来困扰着北京人的问题,终于得到了揭晓:

每年七月,八方亭的北京雨燕从颐和园出发,向西北方向飞行,进入蒙古,再飞回新疆等地,跨越天山,然后途经中亚数国,然以一个大弧线的路径向西南方向飞去。后经过伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯穿越红海进入非洲大陆。接着,北京雨燕会一路南下,穿越索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、刚果(金)、安哥拉等国,最后于10月底11月初抵达越冬地。

非洲大陆南端的纳米比亚、南非、博茨瓦纳,是北京雨燕的主要越冬地,至此,这个体型娇小的“飞行家”,已经飞经近30个国家。

第二年的2月份左右,北京雨燕便启程返回北京,路径基本上和迁来时相同。4月份前后,再次回到颐和园,又回到了阔别9个月的八方亭。一年的迁徙往返,飞经了37个国家。这一迁徙路径(包括中途的缓慢飞行),往返距离大约3.8万公里,接近地球赤道的长度。

北京雨燕春秋季节迁徙路线图 制图/《中国国家地理》

这些数据,足可以代表一个种群的迁徙路线,赵欣如和他的学生们、环志志愿者们,通过长时间的不懈努力,取得了一次成功,享受到了科研的乐趣。

由北京雨燕研究提及的张正旺、丁长青、刘阳等专家,虽然都曾是赵欣如的学生,但赵欣如认为,他们在专业上做得比自己要优秀的多。得益于郑光美院士学术思想的影响,更得益于老一辈学者对科学研究的执着精神的感染,中国已经有一批中青年的鸟类学学者成长了起来,中国鸟类学研究的面貌,有待他们去改写。

中国观鸟会的环志志愿者,是开展这次跨国科研合作的主力军,每次八方亭环志现场,都有30-40位环志志愿者同时“出战”。而来自瑞典、比利时和英国的几位鸟类学者,也贡献了强大的支持力量,这让对雨燕的这种鸟儿的研究,获得了巨大的突破。

让我们说说那位关键先生朱雷吧。

朱雷也是北京人,他最早野外观鸟时,还是一名中学生。一次偶然的机会,朱雷慕名跟着家长到访过赵欣如的办公室。从小爱鸟的朱雷,问赵欣如怎么考北师大的生物学专业,赵欣如鼓励他努力考,如果难度太大,可以考虑先考其他院校的相关专业。

后来,朱雷考取了北京林业大学的生物学,学了自己喜爱的专业,也以研究鸟类作为自己毕生的志向。可巧,朱雷硕士研究生导师丁长青教授,也曾是赵欣如的学生。朱雷不负众望,也成为了鸟类学的博士,目前在新西兰工作,研究方向是通过鸟类和相关的生物信息的传播来进行科学教育。

爱鸟人的圈子很小,赵欣如出版的《中国鸟类图鉴》,朱雷作为副手列名副主编,2022年出的《北京鸟类图谱》,赵欣如作为第一主编,朱雷是第二主编。

前面提到的论文第一作者刘阳,也是北京人,同样也是赵欣如的学生。赵欣如开设《鸟类环志与保护》选修课和周三课堂的时候,刘阳就是课堂上专注听讲的那个,他跟着赵欣如一起观鸟,参加了赵欣如的多个科研项目。

后来,刘阳考取了张正旺教授的硕士,又到瑞典读了鸟类学博士,学成回国后,进入了中山大学。刘阳不光对宏观生物学熟悉,也在做微观上颇有建树,他跑了好多国家,采集了很多鸟的样品。因此,在北京雨燕后期的研究中,赵欣如渐渐退居次席,刘阳成为了主力。

如今,刘阳已是中山大学的博士生导师,那篇论文的第一作者赵岩岩,则是刘阳的博士生。因为捕获的北京雨燕,需要取血样做性别鉴定。而刘阳在中山大学拥有了一个研究团队,有专门的实验室能做DNA分析实验。因此,从2015年开始,刘阳每次都是先来取样品,再带到中山大学的实验室做分析研究。

刘阳为每只捕获的雨燕抽血采样,并对其身上的寄生虫进行采样 楚建梅/摄

赵欣如已经退休了,如今日常的野外观鸟,他已很少去参加了。不过,中国观鸟会的野外观鸟,早已经成为北京城一项热门的活动。2023年,当疫情散去,人们重新回到熟悉的生活中时,参加一次有趣而有科学意义的观鸟活动,已经是很多北京人的选择。

因此,当中国观鸟会的微信公众号开通了观鸟报名的通道时,常常是刚一发通知,就被鸟友们秒速抢光。

研究才刚刚开始

当我们了解了北京雨燕的迁徙规律,了解了它们和这座城市的密切关系之后,一场新的故事有了开启的可能。保护北京雨燕,如何运用到城市管理中?

多年积累的环志数据,准确测定了北京雨燕的繁殖季。这对于北京众多古建筑不时开展的修复工程,有着实际的意义。我们的文物修复,可以有意识地避开这个时间段,做一个合理的错时施工——这让北京雨燕的研究有了实际应用的意义。

2022年9月,《北京日报》的一则报道说,正阳门城楼的修缮进入全面施工阶段。上述报道提到,注重生态保护,是这次正阳门城楼修缮的一大亮点,北京中轴线遗产保护中心主任关战修介绍道:

正阳门城楼的维修架子本应搭建好了,但4月至7月是北京雨燕繁殖期。考虑到雨燕要在城楼孵化,架子会影响雨燕进出,所以等到了8月雨燕全部南飞之后才搭建。

2022年6月,我两次到访正阳门城楼,在高大的屋檐之下仰望,看到北京雨燕环绕着正阳门盘旋和鸣叫,深受震撼。

北京雨燕在正阳门城楼周围盘旋 宋馥李 摄于2022年6月17日

去正阳门看北京雨燕,已经日益成为了一个新景观、新潮流,而且,关心雨燕的人们,登录很多网络平台,就可以实时观看。

当高清摄像头在正阳门层楼的楼顶隔层安装到位,一对北京雨燕小夫妻——“阿呆与欢喜”——就此进入了大型直播间,接受人类对他们的注视。“阿呆与欢喜”,是正阳门管理处的工作人员给一对雨燕夫妻取的名字。

身为北京中轴线遗产保护中心主任和前正阳门博物馆馆长的关战修,对北京雨燕始终怀有浓厚的感情。他经常在各种媒体上讲解正阳门和北京雨燕的共生关系,详细介绍北京雨燕的生活习性。

关战修似乎不是一个文物专家,而是一个鸟类研究者。其实,他是想将文物的保护和雨燕的保护结合起来,唤醒公众保护北京雨燕的意识,使城市的活态文化遗产能被公众充分感知。

关战修认为,对雨燕迁徙时间的精准测定,为北京市今后的古建修缮做出了指导,尽可能避开北京雨燕繁殖育雏时段,为它们预留更充裕的时间繁衍生息,从正阳门城楼开了一个头——一个好头。

这会形成一个惯例吗?北京雨燕的这些“人类亲属”们,都报以极大的期待。

如今,赵欣如还在督促着刘阳,加紧推进基因组测序技术,开展北京雨燕的生态与进化研究,破译其迁徙奇迹背后的遗传学密码是个关键。迁徙只是这种鸟儿的一个习性,要想全面对北京雨燕实施保护,还有好多事需要去做,现在仅仅是个开始。

从现有的数据来看,还有很多疑问始终困扰着他。

北京雨燕的跗跖很短,看起来像没有脚,其脚趾结构是四趾向前,因此难于在平坦的地面直立走动,也无法握住电线或树枝。这种脚趾结构使它们善于在垂直的石壁、墙体上攀缘,它们更适合停歇在悬崖峭壁、建筑物上。

论文中提到的“停歇”,英文使用的stopover,并非指的是它停在某个位置静止不动,而是指在漫长的迁徙过程中,它在某个区域滞留的时间比较长,而对于雨燕,表现为在局部范围内盘桓不前。

赵欣如推测有两个原因:一是当地食物非常丰富,它们停留一段时间进行食物补给,积累适合长途迁徙的脂肪;二是等待更有利于飞行的气候条件。雨燕每天可以飞行至少200公里,一方面源于其身体构造,它的翅膀狭长,身体呈流线型;另外,它非常善于借助风力,乘风飞翔,可以减少翅膀扇动,不用太费力。

目前,这两种情况都是推测。要破解这些疑问,必须用更精确的定位设备进行追踪,将其迁徙过程中关键的时间节点跟当地的气候、食物等因素联系起来。

而运用光敏定位器研究鸟类迁徙,仍不够精准,由于它是通过光照数据反推位置信息,位置数据的误差较大。不过,由于北京雨燕单程接近15000公里,所以200公里内的误差就显得不那么严重了。在农历春分和秋分前后,昼夜几乎等长。所以,这两天及其前后几天的光敏定位器,测量和反推的数据往往很不可信。

基于光敏定位器记录的数据的研究,除了搞清楚迁徙路线,也可以研究其繁殖节奏和其他行为,这是光敏定位器能发挥的最大作用了。如果要更进一步研究北京雨燕,光靠光敏定位器是不够的,它的技术条件到达极限了。

何时能用到GPS定位器,或中国自己的北斗定位器,将是北京雨燕研究、以及所有鸟类研究的一种期盼:GPS定位器只有3-5米之内的误差,可以非常精准地知道它的飞行轨迹,例如,在来到北京的这几个月内,北京雨燕飞到哪儿?仍然需要进一步研究。

如果北斗导航能开发专门为鸟类研究的定位器,将为中国的鸟类研究插上翅膀。赵欣如畅想着,北斗导航已经应用到了航天事业,如果有了北斗定位器,我们就可以监测雨燕是不是在飞?他去了非洲什么地方?是飞着还是落着?这些谜题都能一一破解。

当北京雨燕抵达越冬地之后,进入了活动较少的时期,它们会在这段时间昼夜飞翔在空中,安然过冬;但它们在春季返回中国的时候,仍会在途中一个地区徘徊、停歇,这仍然令人费解。因此,北京雨燕在北京范围内的种群数量减少,很可能是多因一果,需要更多实证研究。迁徙中遭遇气候灾害,越冬地或迁徙路上食物不足,都可能是北京雨燕减少的原因。

搞清楚北京雨燕的迁徙路线,仅仅只是雨燕研究的第一步。而北京雨燕为什么要迁徙?仍然是悬而未决的问题。甚至说,北京雨燕的雌鸟和雄鸟究竟是终生成对儿的,还是每年都要重新找对象繁殖?都是未知的。

不过,当北京雨燕渐渐进入大众的视线,人们已经对北京雨燕寄予了各种浪漫的想象,人们迫不及待用诗歌和华章来讴歌这种永不落地的鸟儿,讴歌这种不知疲倦远道而来的鸟儿,它们现有的习性,已经与“诗与远方”形成了美好的映照。

于是,一些报章的文章说:到了7月末,北京雨燕的爸爸妈妈会带着幼鸟这一块踏上迁徙的路。

这些都是未经证实的猜想。北京雨燕幼鸟是跟着成鸟飞,还是独立成群,仍然需要证实。在鸟类迁徙研究中,有些鸻鹬类的鸟类,迁徙时幼鸟和成鸟并不在一起,而是成鸟飞成鸟的,幼鸟飞幼鸟的,幼鸟并未有成鸟的带领,但飞的路线是祖先的路径,构成了生物界奇特的现象。

北京雨燕是恋旧的。100多年来,在正阳门城楼上筑巢的北京雨燕,它们对这里的鸟巢不离不弃,或许说明了正阳门周边的城市生态环境,还能满足它们的基本的生存所需。

但我们又知道,在近代以来,北京正阳门城楼所在的区域,发生了剧烈的变迁,城楼以北的天安门广场,城楼以南的前门大街,都经历了恢弘的巨变,这种巨变当然不止是对于人类的政治的、建筑形态上的变迁,对于鸟儿来说,周边的古建筑越来越少,胡同大面积消失,护城河消失,路面也大多硬化,湿地水面减少,那些燕雀食物链上的虫子,不可避免地越来越少了。

人所感知的正阳门周边的生态环境,确乎发生了沧海桑田的变化。而北京雨燕,却在正阳门城楼的屋檐之下,倔强地保持着赓续的态势。它们久久盘旋在正阳门城楼上空,发出些许刺耳的鸣叫,给我们投下这个疑问,成为一个难以破解的谜。

要破解这些谜,或许我们需要更多的鸟类学家,也需要更多的鸟友志愿者,来共同参与这个“无用”之学。