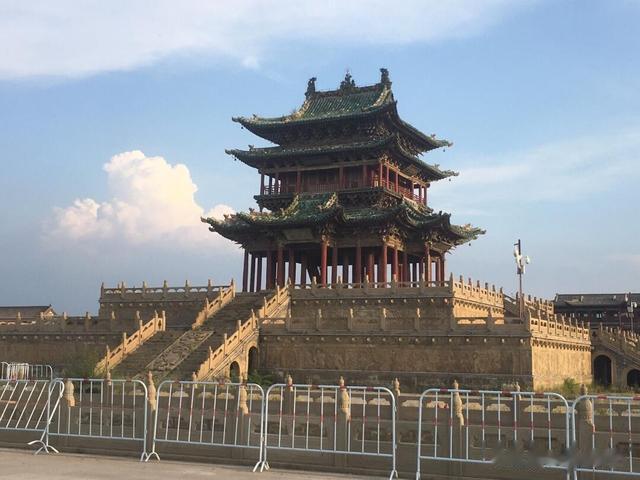

在山西榆次这片古老的土地上,有一座独特而引人瞩目的建筑——清虚阁,它宛如一位遗世独立的智者,静静地伫立在岁月的长河之畔,见证着时代的更迭与变迁,承载着深厚而丰富的历史文化底蕴。

清虚阁的起源可以追溯到明成化五年,即公元 1465 年,那时它由南泰山庙道人募缘建成,最初名为立皇阁。在漫长的历史演进中,它于明万历三十二年,公元 1604 年迎来了一次重要的更名。时任榆次县令为其赋予了“清虚”之名,取自“清静无为,虚无飘渺”之意,此后的四百余年,这一称谓便一直沿用下来,成为了它独特的文化标识。由于其位于古县城以南的南关郭城内,当地百姓亲切地称其为南阁,同时它还有玉皇阁、观音阁等别称,每一个名字背后或许都蕴含着一段不为人知的民间传说或宗教故事,这也使得清虚阁在当地人心目中的地位愈发神秘而重要。

清虚阁最为独特之处在于它纯木质的结构,这在建筑史上堪称一绝。整个楼体犹如一个精密而复杂的木质拼图,梁枋与斗拱相互交织、彼此拉结,共同构建起了一个稳固而精巧的建筑框架,尤其是底层顶部呈现出的“八卦穿顶”形状,更是蕴含着中国传统道家文化的深刻内涵,既体现了古人对自然规律的尊崇与探索,又展现了高超的建筑技艺与独特的审美追求。

36 根圆柱稳稳地矗立在 36 个石鼓之上,宛如 36 位坚毅的守护者,支撑着这座楼阁的尊严与历史。其中 32 根直径为 0.35 米的木柱承担着阁楼的主要重量,它们如同坚实的脊梁,默默承受着岁月的重压;而中间 4 根直径达 0.61 米的通天大柱则像是直通天际的巨人手臂,直直地伸向阁顶,将整个梁架紧密地连接在一起,赋予了楼阁一种雄浑而壮观的气势。走进楼阁内部,抬头仰望,梁间那斑驳的壁画仿佛是岁月留下的神秘密码,每一道色彩、每一个图案或许都在诉说着往昔的故事,虽历经沧桑却依然散发着独特的艺术魅力;梁上层层叠叠的斗拱宛如一朵朵盛开的木质繁花,它们相互叠加、错落有致,共同营造出了令人震撼的藻井。这 784 个斗拱,不仅仅是一种装饰,更是力学与美学完美结合的典范,它们展示了古代工匠对建筑结构的深刻理解和精湛技艺,让人不禁对古人的智慧和创造力赞叹不已。

1990 年,榆次市政府拨款对清虚阁进行了翻修,这是对历史文化遗产的一次重要保护行动。在外围修建的四堵矮墙,如同给这位历史老人披上了一层新的披风,增添了一份庄重与安全;增建的阁基以及筑起的汉白玉防护栏杆,不仅提升了楼阁的整体美感,还为其提供了更好的保护措施;外拓的环形路和路边设置的 8 盏华灯,仿佛在为这座古老的建筑点亮前行的道路,使其在现代社会中依然能够闪耀出独特的光芒。2003 年,在榆次老城开发的进程中,工程队又将清虚阁整体抬高,置于五米多高的两层月台之上,四周辟为清虚阁广场。这一系列的举措无疑是对清虚阁的又一次升华,使其在空间上更加突出,成为了榆次老城的一颗璀璨明珠。然而,令人遗憾的是,广场建成后大门被锁上,清虚阁也一同被禁锢起来,直至今日。这把锁,锁住的不仅仅是一座建筑,更是一段历史与现代社会之间的交流与对话。

从文化价值的角度来看,清虚阁是榆次地区历史文化的重要象征,它见证了当地的宗教信仰传承、民间文化发展以及建筑技艺的演变。它的纯木质结构和独特的建筑风格,为研究中国古代建筑尤其是明清时期的木结构建筑提供了珍贵的实物资料,具有不可估量的学术价值。同时,它也是当地民俗文化的重要载体,那些围绕着它产生的民间传说、传统习俗等,构成了榆次人民精神文化生活的重要组成部分,承载着人们对美好生活的向往与祈愿。

然而,在当今社会,如何在保护好清虚阁这一历史文化遗产的同时,让其更好地融入现代社会,发挥更大的文化价值,成为了我们亟待解决的问题。一方面,我们应当加强对清虚阁的保护力度,定期对其进行检查、维护和修缮,确保其建筑结构的安全与稳定,同时利用现代科技手段对其壁画、斗拱等珍贵文物进行数字化保护和修复,让这些珍贵的历史遗迹能够长久地保存下去。另一方面,可以通过举办文化展览、建筑艺术讲座、民俗文化活动等形式,在确保文物安全的前提下,适度开放清虚阁,让更多的人有机会近距离欣赏这座历史建筑的独特魅力,了解其背后的历史文化故事,从而增强公众对历史文化遗产的保护意识和文化认同感。

榆次清虚阁,是历史留给我们的一份珍贵礼物,它以其独特的木质结构、深厚的文化内涵和精湛的建筑技艺,在历史的舞台上闪耀着属于自己的光芒。让我们共同努力,打破那把禁锢它的锁,让清虚阁重新焕发生机与活力,在现代社会中续写属于它的辉煌篇章,成为连接过去与未来、传承历史与文化的重要桥梁。