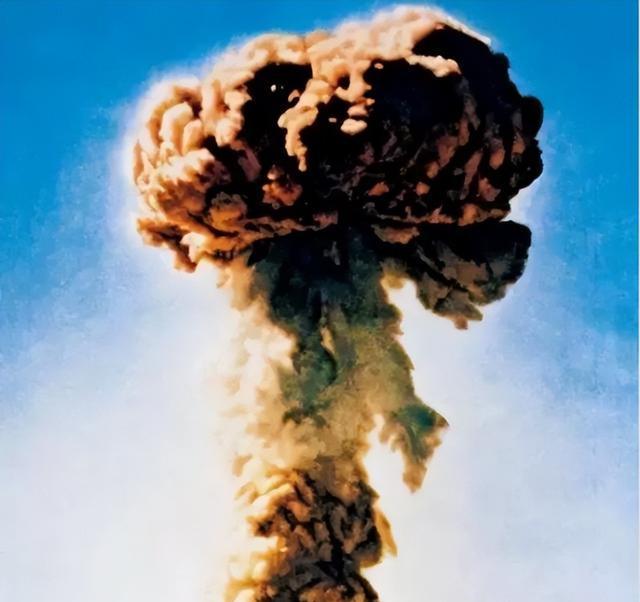

新疆的罗布泊是个特别有纪念意义的地方。就在这儿,咱中国第一颗原子弹诞生,一下子就改变了咱国家老是被外国核威胁、核讹诈的局面。

在抗美援朝的时候,麦克阿瑟那家伙嗷嗷叫着要往中国扔核武器。咱中国当时还没核武器,就只能靠国际上的舆论声势来给美国施加压力了。

可是到了现在,咱们国家已经是世界上没几个能制造氢弹的国家了。三钱一邓、于敏构型,英雄们的丰功伟绩在每一代中国人这儿都被不停地称赞着。

可是,在第一颗原子弹背后有着数不清的英雄,由于时代的要求,他们只能隐姓埋名……这里面有个特别的女性,她脑子聪明,胸怀宽广,人美心也美,她就是王承书。

在《我和我的祖国》里,张译演的科学家在公交车上和恋人见了面却没法相认。现实中的王承书女士,她放弃了优厚的条件,好多年都不能跟爱人和孩子见面。

她把自己最年富力强、最珍贵的年华奉献给了祖国。年轻时有研究成果,可这么多年过去了,除了这个,再也没人知道她叫啥名儿了,其实就她那才华,完全够在历史上留名的。

1964年10月16日,在罗布泊的上空,一朵厚重的云层炸起,咱们国家的第一颗原子弹成功爆炸。

五十年代的时候,毛主席就对全党着重指出:“在当今世界,咱们要是不想被别人欺负,那就必须得有原子弹。”

咱国家用了十年时间,当时经济困难,啥都得重新建设,就靠着打算盘那样一点一点地努力,成功试爆了原子弹,掌握了人类可控的“核”秘密。

紧接着就是第一枚氢弹、第一艘核潜艇、第一座核电站等等冒出来了。这些成果所需的原料都来自咱们中国富饶的土地,而把这些原料加工成核材料的,就是位于兰州的504厂。

兰州五零四厂,1958年创立的这个厂,那可是邓小平审批的。它承担着一个超重大的使命,就是给咱们国家的核事业提供核材料。

那时候,中苏关系变得特别糟糕,苏联把留在中国的专家全都撤走了。这样一来,咱们国家的核事业就从蓬勃发展一下子变成停滞状态了,甚至都能明显看出在倒退。

苏联方面把一些重要数据攥得特别紧也不说,苏联专家一撤走,那些做了一半的项目就只能先停着了。

就光说那时候的中国吧,战火老是烧个不停,和平的时候又特别短,在这种情况下,根本没有一家工厂能把核弹核心材料浓缩铀给制造出来。

504厂就是在这样的情形下建立起来的。可是光有工具,没有与之相匹配的理论,浓缩铀也不可能凭空出现。要是没成果的话,就很难让国家把更多用于基础建设的钱投进来了。

经济最难的时候,504厂都兼着做“雪糕”生意。就在这紧急时刻,当时任第二机械工业部副部长的钱三强下了狠心,做了个决定:把刚回国的王承书请来搞铀浓缩研究。

王承书放弃了美国的优渥生活,坚决回到国内。她原本就打算在自己拿手的物理学领域为国家出份力,钱三强先生来邀请她的时候,她肯定不会拒绝。

王承书要是做了这个决定,那就得把以前的成就都抛下,家庭也顾不上了,连自己的身份都得舍弃,隐姓埋名地生活。只要国家有需求,就得奔到国家的各个地方去。

并且,她面临的重重困难可不止这些。王承书在美国出了大名的领域是物理学里的热力学与统计物理学,可现在她要涉足的却是热核聚变方向的理论。

新中国刚成立那时候的情况,不管是哪个方面都特别缺人才。这就是说,要是王承书就想一直在自己已经取得成果的气体动力学领域搞研究,国家那肯定也是特别欢迎的。

但这位充满大义的物理学家心里清楚,要是国家当前急需解决的难题不攻克,别的领域根本没法独善其身,路只会越走越窄。

就因为这么个考量,1958年的时候,王承书应钱三强先生的邀请,来到了兰州504厂。

研究搞了好几年,到了1964年1月14日的时候,504厂成功弄出了第一批合格的高浓铀,这可是给咱们国家第一颗原子弹爆炸提供了最核心的材料。

在那之后的好几年里,王承书还是过着那种隐姓埋名的日子,每天起早贪黑地搞研究。就连她丈夫,一直到快不行了的时候,才晓得她在干啥,还有她都做出了啥成绩。

1912年,王承书在上海的一个书香门第家庭出生了。家里比较富裕,能让这个女孩接受很好的教育。

同龄人大多都爱吟诗作画、伤春悲秋的时候,王承书可不一样,她一头扎进数学那神秘又广阔的世界里。就连家里管账的先生,都夸她脑子聪明,算盘打得又快又准。

1930年的时候,王承书考进了燕京大学物理系,在那儿,她就像一块怎么都吸不够水的海绵似的,尽情地汲取着自己渴望的知识。

全班就她一个女物理学者,平时成绩在班里老是名列前茅。1934年的时候,王承书以全系第一的成绩毕了业,还拿到了学校的最高荣誉。

她拿到物理学士的荣誉后,可没停下求学的脚步,接着就在燕京大学攻读物理学硕士,两年后就顺利拿到硕士学位。

在这个时期,王承书碰到了她这辈子的伴侣和知音——张文裕。婚后,她对知识的渴望丝毫没有减少,所以,她做了一个重要决定:申请去密歇根大学继续学习。

那时候的密歇根大学,它专门给亚洲女性设立了奖学金,可它从来都不接收已婚的人。再说了,这些西方国家,嘴上老是说着平等,实际上,从来就没把女性的权利和诉求当回事儿。

王承书给密歇根大学写了好多封信,在信里她表示:女性有没有才华,能在事业上取得什么样的成就,这可不是结没结婚能决定的!

王承书学术超棒,求学又特别执着,密歇根大学的乌伦贝克教授可是当时学界的权威,被她的这些优点打动,就破例把她录取成自己的学生。

王承书身处浓厚的学术氛围里,发表了好多篇气动研究方面的论文。1951年的时候,王承书 - 乌伦贝克方程一出现,她就在美国物理学界一下子出了大名。

一直到现在,这个方程式在高空物理学还有气动领域依旧有着很广泛的应用价值。她的导师,那可是多次得到诺贝尔物理学奖提名的人。

要是就这么一帆风顺地一直发展下去,凭借王承书还在持续提高的科研能力,她没准儿会成为历史上第一个拿到诺贝尔奖的中国女物理学家。

但王承书的前途一片坦荡光明,可她早就想好了:要放弃眼前所有的辉煌,回祖国去。

新中国刚成立那会,王承书就特别想回国了,心里那股热切劲儿根本按捺不住。可美国哪会轻易放她走,毕竟她是难得的人才,又赶上形势严峻的时候。

1956年,王承书和家人折腾了好多天,才坐上轮船绕道香港,踏上中国的土地。这时候,她心里五味杂陈。虽然有“近乡情更怯”的感觉,可她已经打算好奉献一辈子了。

从那以后,她就根据国情开展起研究工作了。受到钱三强先生邀请后,就马不停蹄地投身到中国的核事业当中去了。

最浪漫的“我愿意”物理才女这一辈子说过三次“我愿意”。刚回国的时候,钱三强来邀请她,王承书瞧着既熟悉又有点陌生的祖国,毫不犹豫就点头答应了。

第二次,在铀浓缩这块儿遇到了怎么也克服不了的难题。这时候,国家发出邀请,王承书又重新开始,从热核聚变研究转去搞核武器的核心原料高浓铀的研制了。

这一回的“我愿意”,那可是更加坚定有力。这时候王承书都快五十岁了,对于高浓铀这一块,她从来没碰过,根本就不懂。可她却说:“大家都是从零开始,我咋就不行?我也行!”

第三次是在1964年往后了,那时候原子弹都已经研制成功了,可中国核事业以后的发展道路前景咋样还不清楚,国家就盼着她接着搞核事业研究。

这一年王承书都51岁了,就她这个岁数,再加上之前做出的那些贡献,她其实完全能选择退出了,国家也不会为难她,更不会亏待她。可这一回,她还是说出了那句:“我愿意。”

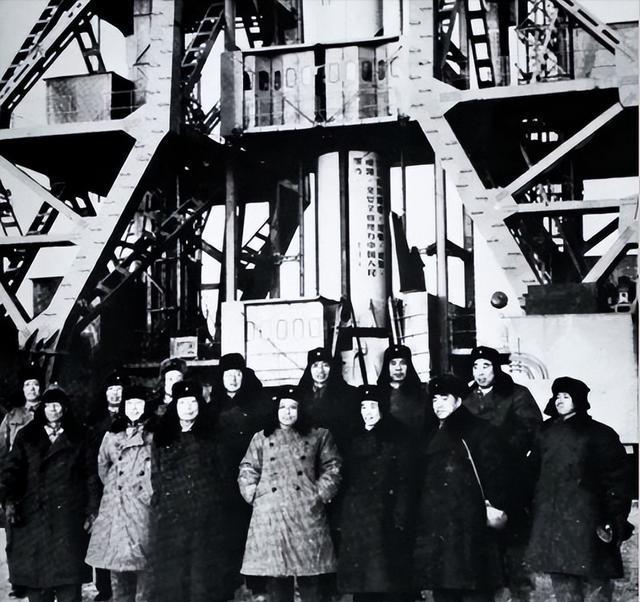

1964年的时候,邓小平同志到兰州去,还专门视察了504厂。这厂可是提供了第一颗原子弹爆炸的原料,以后也会接着在中国核事业的发展里出份力。

在这儿,他瞧见了穿着平常,跟其他工人没啥区别的王承书,忍不住发出一声惊讶的感叹。原本能够举世瞩目的王承书浅笑道:为了祖国崛起而默默无名的人,可不只她一个!

1999年,有一位女性,她为中国的核事业奉献了大半辈子。在病床上,王承书签下了遗嘱,把自己10万多块的一生积蓄,全都捐给祖国的教育公益事业,然后就平静地走了。

干的是惊天动地的大事,却做着隐姓埋名的人。在中国核事业的发展历程中,像王承书女士这样的有识之士可不少。她们把自己的理想和祖国的命运紧紧地绑在一起,为了中国和人民不辞辛劳,奉献一切,一直到生命的尽头。