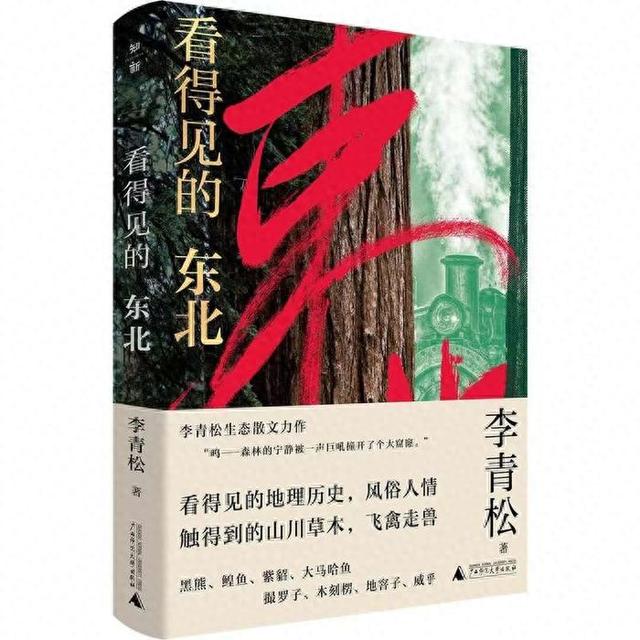

《看得见的东北》 李青松广西师范大学出版社

读完了这本书,我默默地坐了一会儿。像是从一个遥远的地方重又回到了现实。

静谧之地的阿尔山、森林大雪哈拉哈河、黑熊和马哈鱼,一下子消失不见。

此时,内心的安静压制了骚动,有一种偏安尘嚣之感。

也许这就是生态文学的上头之处吧。

跳跃的思维,让我不由得想起一个老套又宏大的命题,我们为何写作?文学的意义在哪里?主张纯文学的人,一定会跳起来反对。认为如此议题太过功利和庸俗,简直玷污了纯之又纯的艺术。

在黑格尔的美学说教里,艺术是有审美价值的,通俗地说,就是艺术对人的作用。但凡把文学作品比作一种文化产品,总有其疗效和功能。若将其比作一首歌,比作一杯酒,比作一粒糖的话,那么这本《看得见的东北》会是什么呢?

在冬天想起来冷得哆嗦、夏天说起来清凉舒爽的东北大地上,那片覆盖着森林、点缀着河流、挺立着大山的黑土地,有一种要命的接地气的活力。

热情好客的东北,插科打诨二人转的东北,黏豆包、铁锅炖、喝大𥻗子粥的东北,貂皮大衣花棉袄、里三层外三层的东北,屋外天寒地冻、屋内光着膀子喝凉啤吃冻梨的东北,热热腾腾、吆三喝四、搓澡拔罐的东北……我印象里的东北和东北人,一年四季,都冒着泡,热情似火,大大咧咧。能把各种客套粉个稀碎,能填平所有生分的鸿沟。可李青松笔下的东北却是另一番风景。

他将视线从喧哗热闹能逼退寒冷的城市抽离,投向同一纬度的茫茫山林,荒蛮冷寂的原生态之地,看见了不一样的东北。一个寂静里开满雪花,河流里跃动着规模夸张的大鱼,一群像是存在于记忆里的林场人、铁路人。

那里的蘑菇、鳇鱼,红松、雪松、落叶松,都有自己的朋友圈。

小火车喷着蒸汽白雾,吭哧吭哧喘着粗气,穿过森林,一路撒欢,奔向远方。

远方的他们在几近凝固的岁月片刻里,隔着大兴安岭广袤的林海不紧不慢地生活着。他们有自己的语言,回头棒子、打木劈子、红糖包、蚂蚁哨、猫耳磕子、放冰沟……拣拣蘑菇,晒晒太阳,连岁月都拿他们没有办法。

最最要紧的是用玉米或高粱自酿的高度小烧,几粒盐豆、半块咸菜,就着已经不再的荣耀,大声嚷嚷,仰脖豪饮,几碗酒下去,满面红光。

这边的我们,正在马不停卷的路上。从孩子到大人,从生活到工作,从教育到职场……里里外外的各种赛道上,外卷加内耗,快乐被光阴一点点地带走。

幸好,还有阅读。

还有这样一本书。

它不浓烈,也不温柔。没有波澜壮阔的场面,没有狗血的剧情,也不是矫情的心灵鸡汤,它只是在我们面前,呈现了一幅历史地理画卷——

森林之上是云朵,森林之下是苔藓,它们都不张扬,喜欢寂静无声地待在那里。森林里,松鼠、花尾榛鸡、狼、紫貂、狐狸,每天上演着食物链的生存戏码。

深入到寂静的腹地,林海,草地,虎啸,鸟鸣,松涛,溪流,其实都是背景,主角是我们,准确地说是我们躁动不安的心,不再挣扎,老老实实安定在那里……

黑熊出没,兔子跑酷,猫头鹰值守,雪花在跳舞……这是与童年的重逢?还是跟自然贴脸紧实的拥抱?抑或是岁月重新来过?

我合上书,夜幕低垂,棉花般的白云俯下身子亲吻着大地,金褐色的温暖慢慢涌起。

这是怎样的一本书呢?

如果给它一个定义或者一个修饰,与其形容它是一场沐浴在阳光、散发着松木气息、穿越时空的徒步旅行,倒不如说是来自东北沃野、山川草木的心灵疗愈和抚慰。

是的,来自寂静山林的深邃之声,如同宇宙中最协调的频率432赫兹,缓缓来袭,屏蔽了心头的杂念和不快。

来源:北京晚报

作者: 董岩