公元189年,八月二十八日,宦官和外戚集团互杀,洛阳陷入混乱。汉少帝刘辩被宦官挟持逃到邙山,但黎明时分,并州牧董卓带兵赶到,干掉宦官,挟持了汉少帝。

随后,董卓以汉少帝为筹码,进入洛阳城,开启了“董卓之乱”。接下来的两年多时间里,董卓的暴行导致东汉彻底分崩离析,史书称其为“大魔王”。

董卓入京后究竟做了什么?为何大半个天下要集体讨伐他?历史上的董卓真的那么荒淫吗?他对何太后真的做了什么?这些问题引人深思。

公元189年,洛阳的天空笼罩着一层厚重的阴霾。宦官和外戚之间的权力斗争已进入白热化阶段。

宦官张让和外戚何进两大势力互相厮杀,使整个洛阳陷入混乱。街头巷尾充斥着打斗和惨叫声,百姓们躲在家中瑟瑟发抖。

宦官张让

这场争斗让年幼的汉少帝刘辩无法安宁,他被贴身宦官挟持出逃,仓皇逃到洛阳城外的邙山。

就在这时,董卓带着他的三千精兵突然出现在洛阳城外。董卓一声令下,士兵们迅速包围了汉少帝的随行队伍。面对董卓的铁骑,宦官毫无招架之力,很快被斩杀殆尽。

刘辩望着满地的血迹,惊恐地看向董卓,只见他冷笑一声,命令士兵们押着刘辩回到洛阳城。董卓借着控制汉少帝的机会,堂而皇之地进入了洛阳城,开始了他的暴政生涯。

董卓的军队人数不多,仅三千人马。这样的兵力在纷乱的洛阳城中根本不足以维持长期的控制。

然而,董卓深谙“兵不厌诈”的道理。他决定制造一种假象,让洛阳的百姓和官员以为自己手握重兵。夜幕降临,董卓的军队悄悄撤出城外。

天亮时分,他们又浩浩荡荡地从城门大张旗鼓地进入。如此反复几天,洛阳城内的人们开始猜测董卓从外地调来了无数援军。人们望着城门口源源不断进城的士兵,心中的恐惧与日俱增。

与此同时,董卓在暗中进行另一场阴谋。丁原,北方的著名军阀,此时正驻扎在洛阳附近。董卓知道,必须消除丁原这块绊脚石,才能完全控制局面。

他找到自己的义子吕布,密谋除掉丁原。“义父,此事我来办!”吕布一声应诺,拔剑离去。当夜,丁原帐内,刀光一闪,丁原应声倒地。次日,董卓接管了丁原的全部军队,实力大增。

丁原

时间紧迫,董卓明白自己的每一步都必须迅速且果断。从八月二十八日凌晨进入洛阳城,到九月初三毒杀何太后,董卓只用了六天时间。

董卓在废黜汉少帝的会议上,以冷酷的目光扫视众人:“刘辩无德,不堪大任。”他的话掷地有声,无人敢反驳。随后,董卓拥立刘协为新皇帝,并迅速毒杀了何太后,以绝后患。

这些迅速而决绝的行动让整个洛阳震惊。董卓不仅展示了他对权力的渴望,更展示了他残暴无情的本性。

这一系列血腥的操作,不仅巩固了董卓的权力,也为他的暴政开了个残酷的头。洛阳城内外的局势在短短几天内急剧变化,人人自危。

何太后的命运:真相与传言何太后的命运,历史上有明确记载。公元189年,董卓在迅速控制了洛阳局势之后,决定彻底清除权力中的障碍。

他认为何太后是一个潜在的威胁,必须除掉。史书记载,董卓在九月初三毒杀了何太后。虽然史书中详细描述了这一事件,但对何太后的其他暴行却未曾提及。

在那个动荡的时代,任何细节都可能被埋没。但在正史中,关于董卓毒杀何太后的记载异常明确。

这一行动显示了董卓的果断与残忍。然而,尽管后世传言纷纭,正史却没有记载董卓对何太后有其他暴行。

史学家们认为,这可能是因为董卓在当时的时间和处境上,未必有机会对何太后施以更残酷的手段。

历史总是被后人添油加醋,董卓的故事也不例外。在后来的小说和电视剧中,董卓的形象被描绘得更加邪恶。

例如,《三国演义》中就有描述董卓暴虐无道,对何太后极尽折磨的情节。这种艺术加工往往吸引读者,但却与真实历史相去甚远。

董卓当时正忙于稳定局势,处理内外敌对势力,几乎没有时间和动机对何太后施以更多的暴行。

董卓毒杀何太后的目的是为了扫除政治障碍,而非出于个人仇恨。历史学家常引用一句话:“历史是任人打扮的小姑娘。”这句话恰如其分地说明了后人对历史事件的夸大和虚构。

具体来说,小说中的董卓被描述成一个无恶不作的暴君,甚至有传言说他曾虐待何太后。

而在真实的历史背景下,这些情节很可能只是后人的想象和文学创作,无法与史实相符。

士族官员的作用在董卓统治的时期,洛阳的士族官员起到了监督和记录的重要作用。洛阳的士族势力庞大,他们对董卓的一举一动都保持着高度的关注。

如果董卓对何太后施加了更多暴行,这些士族官员必定会记录在案,并流传后世。然而,史书中并没有相关记载,说明董卓的暴行可能没有后人传言的那么夸张。

洛阳的士族官员不仅是历史的见证者,也是董卓统治下的重要力量。他们的记载为后人提供了许多关于董卓统治时期的重要信息。

正因为有了这些记录,后人才能比较准确地还原董卓的历史形象。而正史中缺乏对何太后其他暴行的记录,也进一步证明了董卓对何太后的暴行可能没有传言中那么严重。

史书记载和后世杜撰之间存在很大差异。真实的历史是复杂的,而后人的传言和文学创作往往会夸大事实。

然而,董卓毒杀何太后这一事实却毋庸置疑,展示了他在权力斗争中的冷酷无情。那么,董卓对洛阳城的其他暴行又是怎样的呢?

洛阳的洗劫与暴行:董卓的残暴本质军队的暴行董卓的军队进入洛阳城后,犹如一群嗜血的狼。公元189年,洛阳的街道上充斥着哭喊声和绝望的呼救。董卓纵容他的士兵在城中大肆劫掠,洛阳的百姓陷入了无尽的恐慌。

“兄弟们,冲啊!今晚咱们有肉吃,有银子拿!”一名士兵高声呼喊,带头冲进一家富商的宅院。

顿时,士兵们如潮水般涌入,屋内的金银珠宝被一扫而空,家人被惊恐地赶出家门。这只是洛阳劫掠的一幕。董卓的士兵不仅抢夺财物,还肆意掠走妇女儿童,将他们视为战利品,贩卖到其他地方。

洛阳的市场一片狼藉,店铺被砸,货物散落一地。一个卖菜的老农跪在地上,苦苦哀求士兵放过他的女儿。“

求求你们,放过她吧,她还只是个孩子!”老农泪流满面。然而,士兵们无动于衷,反而将他的女儿拖走。这样的场景在洛阳各地频频上演。董卓的暴行,让这座城市变成了人间地狱。

陵墓的破坏除了对百姓的劫掠,董卓的残暴还体现在对皇室陵墓的亵渎上。公元190年,董卓下令挖掘洛阳附近的皇家陵墓,掠夺其中的宝藏。这一举动不仅是对死者的冒犯,更是对整个汉室尊严的公然挑衅。

“主公,已经找到汉灵帝的陵墓了!”一名军官报告。董卓点了点头,挥手示意开始挖掘。

士兵们挥舞着铁锹,疯狂地掘开墓穴,露出珍贵的陪葬品。金银器皿、珠宝玉石被迅速装车运走,而那些曾经的帝王,此时却沦为盗墓贼手中的“富矿”。

历史记载,董卓不仅掠夺了大量财宝,还破坏了许多珍贵的文物。皇家陵墓的被挖掘,对汉室的威严造成了无法弥补的损失。

后世学者司马光在《资治通鉴》中写道:“董卓掘陵,举世震惊。”这一行为在历史上留下了深刻的印记,成为董卓暴行的又一铁证。

对皇宫的控制与滥权控制了洛阳之后,董卓对皇宫内的行为更是无所顾忌。他不仅霸占后宫,还对宫女和公主肆意侮辱。

史书记载,董卓在宫中行为荒淫无度,奸乱公主,妻略宫人。他把皇宫变成了自己的私人乐园,无视一切礼法和道德。

“主公,宫中美人如云,任您挑选。”心腹李儒低声道。董卓哈哈大笑,带着一群士兵闯入后宫。那些曾经高贵的宫女们,面对这群野蛮的入侵者,只能默默忍受屈辱。

董卓对待她们如同对待战利品,一切都以满足自己的私欲为目标。

为了维持统治,董卓还试图通过利益交换来笼络洛阳的士族。他许诺给这些士族官员封爵和土地,以换取他们的支持。

然而,这种强硬的统治手段并不能持久。士族们表面上顺从,暗地里却早已心怀不满,等待时机反击。

董卓在洛阳的暴行,不仅让百姓苦不堪言,也激起了整个社会的愤怒。这样的统治必然难以长久,反抗的火种在洛阳的每一个角落燃起。

那么董卓的暴政将如何引发更大的动荡?他迁都长安的决定又会带来怎样的后果?董卓的末日,似乎正在一步步逼近。

历史的反思:董卓的暴政与东汉的衰亡董卓的暴政如同一场致命的瘟疫,迅速蔓延,摧毁了东汉的脆弱平衡。公元189年,董卓进京,带来的不仅是武力,还有无尽的恐怖。

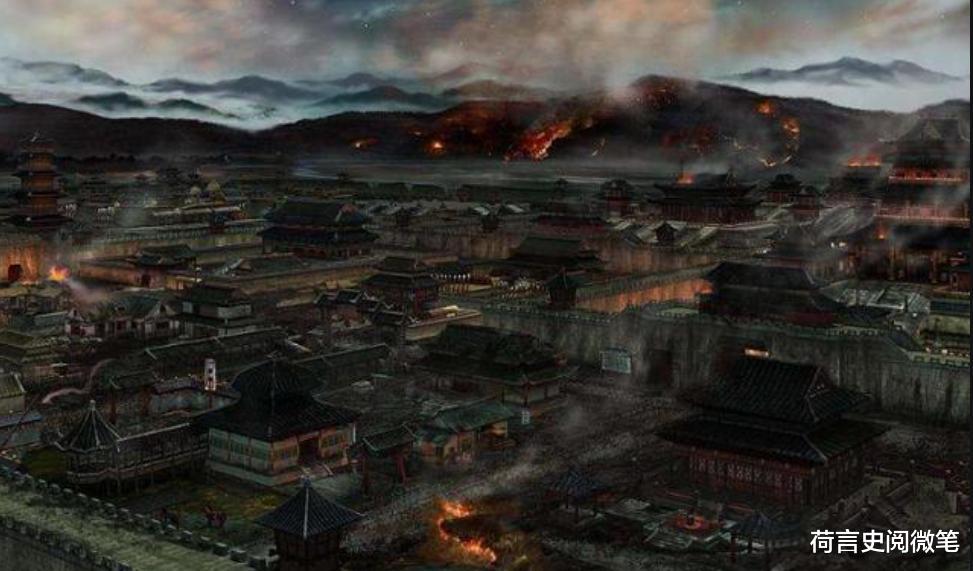

他烧毁洛阳宫殿,抢掠百姓财物,甚至迁都长安,导致民众流离失所。洛阳城一夜之间变成了废墟,昔日繁华不再,只有满目疮痍。

在董卓的统治下,东汉政局迅速恶化。士族们对他的残暴深恶痛绝。名士蔡邕曾直言:“董卓之乱,国之大祸也。”董卓不仅没有采取任何措施稳定政局,反而用酷刑和屠杀来巩固权力。

一次,董卓怀疑一名大臣有谋反之心,便命令将其全家斩首,连婴孩也未能幸免。目睹这一惨剧的其他官员们噤若寒蝉,忠臣良将纷纷逃亡。

这种恐怖统治引发了民众的普遍反抗。公元190年,各地义军纷纷起义,反抗董卓暴政。曹操、孙坚等地方豪强也集结兵马,共同讨伐董卓。

这场反董卓联盟的成立,标志着东汉末年的动荡正式拉开序幕。董卓的暴行不仅破坏了东汉的政局,还加速了社会秩序的崩溃。

政治与军事上的失误:未能有效治理洛阳,失去士族支持董卓在政治和军事上犯下的错误,不仅使他失去了士族的支持,更导致了整个东汉王朝的衰亡。董卓进京后,试图通过暴力和恐怖手段来控制局势。

然而,他低估了士族的力量和影响力。士族是当时社会的中坚力量,他们拥有广泛的人脉和资源,对政局有着决定性的影响。

在洛阳,董卓的暴政使得士族们人人自危。为了自保,许多士族选择了隐居或逃亡,躲避董卓的残暴统治。

公元191年,名士荀彧逃离洛阳,前往曹操处避难。他曾说:“吾岂能与董卓同孽?”荀彧的逃离,是士族对董卓统治失望的一个缩影。

军事上,董卓也屡屡犯错。他迁都长安的决定,使得洛阳失去了作为东汉政治中心的地位。迁都过程中,董卓命令烧毁洛阳宫殿,致使大量珍贵文物和历史档案付之一炬。

这一举动不仅激怒了士族和文人,也使得许多洛阳居民无家可归,社会动荡加剧。

在长安,董卓的军事统治同样失败。他对地方豪强的控制力薄弱,导致各地反抗势力不断壮大。

公元192年,董卓的部将吕布在王允的策动下,发动政变,杀死了董卓。董卓之死,并未能结束东汉的动荡,反而引发了更大规模的军阀混战。

董卓的暴政和错误决策,不仅破坏了东汉的政局,还导致了社会秩序的瓦解。

历史学家司马光在《资治通鉴》中写道:“董卓之乱,天下大乱。”董卓的失败,为后世统治者敲响了警钟:治理国家,必须合乎民意与法度,暴政只能招致灭亡。