小王最近打算买车,在一家经销店里听销售人员介绍各种车型。

听到一款7万左右的经济型车也能实现“智能驾驶”,他一下子来了兴趣。

可是,当他分享给朋友老刘时,老刘却笑着说:“华为那么厉害的智驾系统,7万的车也能比吗?

”小王顿时有点迷糊了,这是真的吗?

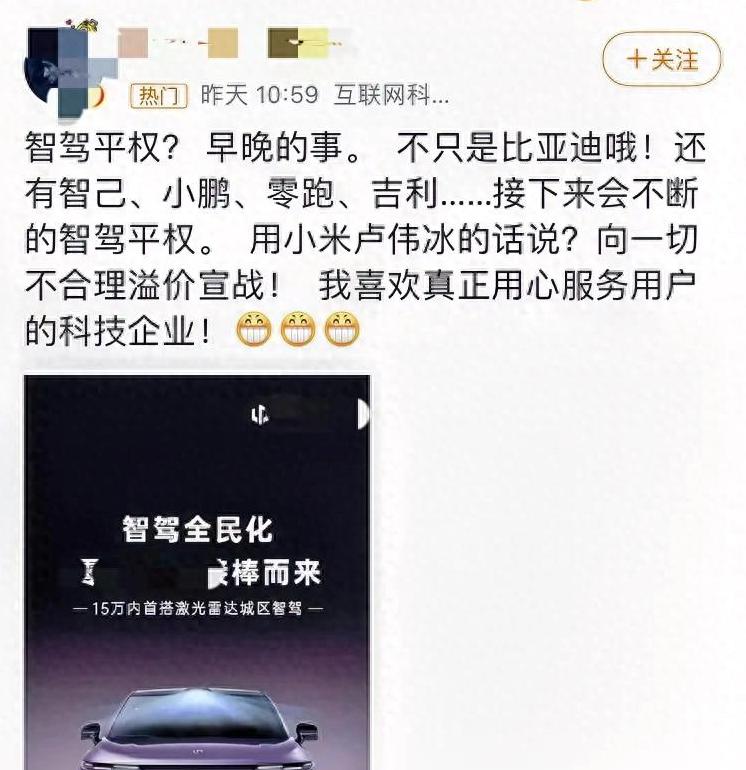

智驾普及引发的市场变化现在很多车企都在推广智能驾驶功能,甚至一些低价车型也开始搭载这些所谓“智驾”系统。

但这究竟是技术的普及,还是市场内卷的结果?

很多人会想到红米手机支持卫星通话,却动摇不了华为Mate系列的销量。

技术成熟后的供应链下放已经成了行业常态,把低价产品的功能拼凑在一起,真的能和高端市场抗衡吗?

不见得。

就拿那些7万左右的车型来说,定速巡航式的智能驾驶与华为高阶系统之间,差距就好比千元机和旗舰机的差别。

很多时候,消费者容易被营销话术迷惑,以为“跑分等同于体验”。

其实,面对市场上琳琅满目的“智驾”宣传,更需要理性地分析,避免被误导。

华为智驾的全栈生态优势

很多人觉得华为的智能驾驶系统是华为唯一的优势,但实际上这是一种片面的看法。

从问界M9到智界S7,华为打造了一套完整的技术生态系统:包含MDC计算平台、鸿蒙座舱、DriveONE电驱系统。

不仅仅是在单一功能上强大,而是在系统集成上的领跑者。

这种全栈式的垂直整合有点像苹果的生态系统,软硬件紧密结合。

当其他车企还在单点比拼时,华为已经在重塑整个智能汽车的用户体验标准。

而市场数据也证明了这一点:那些畅销的车型往往胜在产品定义与品牌势能,而合作品牌的差异化成功恰恰是因为华为的开放生态助力它们补齐了智能化的短板。

传统车企的智能化反攻

最近,传统的合资品牌也在借力华为进行智能化的升级。

2025年,这些“老牌劲旅”借助华为的技术正在绝地反击。

像大众、丰田这些百年品牌,一旦补齐智能化短板,其市场爆发力会非常惊人。

传统车企有着成熟的渠道网络和供应链管理能力,这些优势结合智能技术,无疑会带来一场新的市场变革。

这就像智能手机时代的联发科芯片,激发了千元机的普及潮流。

而华为提供的智能车方案,本质上也是在重新定义行业的起跑线。

当所有玩家都站在同一技术基准线上,最终竞争的核心将是产品的定义和用户体验。

在我们看到智能驾驶炙手可热的同时,也不能忽视背后的芯片博弈。

这段时间,中美的芯片战争持续升级,依靠进口芯片的车企随时面临断供的风险。

华为的海思昇腾系列芯片突围,不仅关系到智能驾驶功能的迭代,也是中国汽车产业避免走安卓机战术老路的关键。

这种底层技术的自主性,让华为面对市场波动时显得更加从容。

在其他车企为月度销量焦虑的时候,华为早已经在布局从RISC-V架构到车规级芯片的全链路替代方案。

这种战略定力,正如任正非所言“板凳要坐十年冷”,真正的竞争往往不在于参数的表面,而在于无人区的技术积累。

平价智驾:是鲶鱼还是催化剂?

低价车型搭载智能驾驶功能引发的争议,实际上是产业升级的必要过程。

就像当年智能手机普及依靠联发科的Turnkey方案,现在7万级车型的“入门智驾”正在帮助市场教育用户,对智能化的认知,这为高端技术的商业化铺平了道路。

但我们要明白,供应链的下放并不等于技术的突破。

当领先者持续攻克城市NOA和端到端大模型时,如果跟风者仅仅满足于L2级功能的包装,最终会在体验上掉队。

智能驾驶的终局,注定属于那些既懂技术迭代规律,也深谙用户真实需求的企业。

智驾之争的本质,是科技公司向汽车产业注入认知的革命。

当行业从“马力竞赛”转向“算力竞赛”,真正的赢家不会是参数表上的佼佼者,而是那些构建了技术、生态和品牌三位一体护城河的企业。

华为引发的争议,恰恰证明了智能汽车的下半场才刚刚开始。

对于整个行业来说,最终的胜者是那些不仅在技术上具备领先优势,还能够通过品牌势能和用户体验定义市场标准的车企。

所以,小王在面临购车选择时,也不妨多想想这些层面的问题。

我们或许无法预测所有厂商的动向,但可以通过更理性的分析,找到适合自己的那款车。

这样不仅是对自己的消费负责,更是对未来生活品质的一种保障。