近日崔寒柏先生在一次讲解中谈到现在很多人强调的“笔笔中锋是不可能存在的”,引起很多争议,有人质疑崔寒柏先生这种观点是为自己不会调锋的辩解,是在误导学书者,古人书论多有强调中锋行笔的重要性,崔寒柏先生的这个观点有悖传统书论。

崔寒柏先生认为想要笔笔中锋只能尽力保持毛笔和纸垂直,在正常书写时是不可能做到的,大多数时间毛笔都会和纸形成一个角度,这就决定了很多笔画都无法实现中锋行笔。

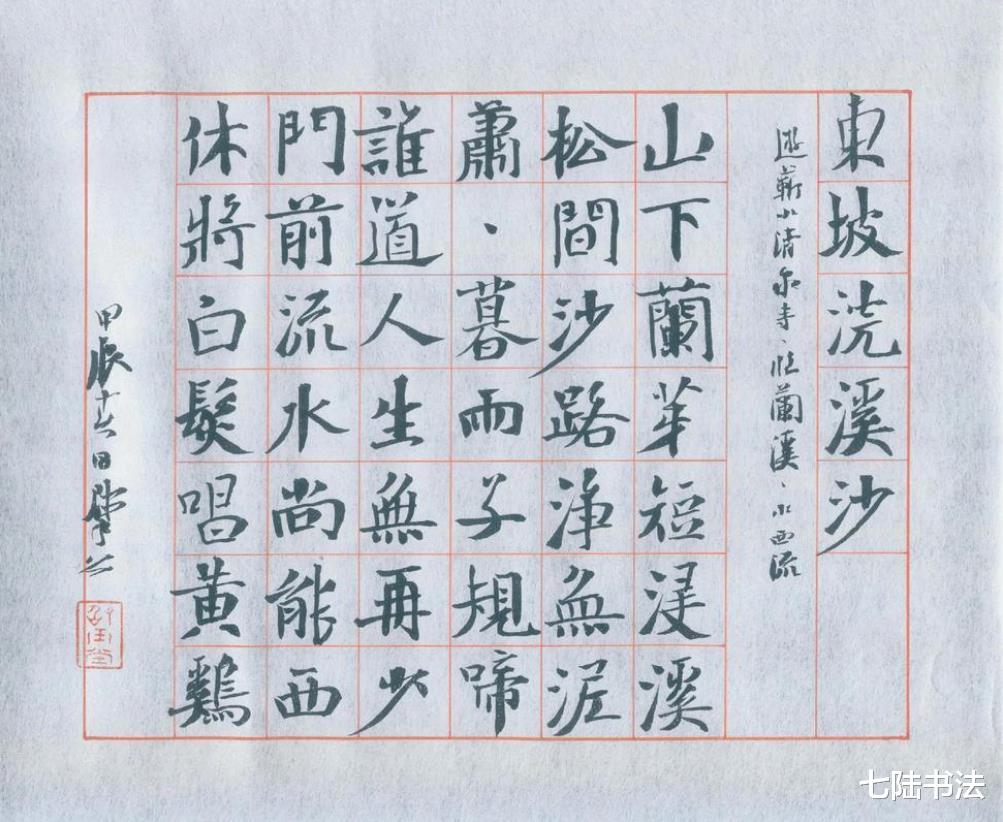

崔寒柏先生还说其实古人也做不到笔笔中锋,像苏轼,他书写时执笔的方式和现代握硬笔的方式非常相似,这种执笔方式注定无法实现毛笔和纸垂直,那么又怎么可能保证笔笔中锋呢?从苏轼的大部分真迹也可以看出,他有很多侧锋用笔。

崔寒柏先生进一步说到,在唐以前没有很高的书桌,古人都是一手持卷,一手书写,根本无法保证笔笔中锋,也不去强调中锋,中锋是在唐中晚期才被重点论述。

崔寒柏先生说到,在书法中过分强调笔笔中锋,始终将注意力放在笔锋的运行动作上,会影响用笔的衔接,这是不利于流畅书写的。

崔寒柏先生没有列举很多前代书论作为论据,更多的是根据自己的书写实践和对书法的理解进行论述,这让很多人怀疑崔寒柏先生的观点只是源自自己的认知偏见。

有人认为古人强调的所谓“锥画沙”、“折钗股”、“屋漏痕”等等笔法,其实都是对中锋行笔的描述,因为这些笔法只有中锋行笔才能够实现。

清代重光在“青筏”中说:“能运中锋,虽败笔亦圆;不会中锋,即佳颖亦劣。优劣之根,断在于此。”可见,中锋是书法运笔中的主要法度,故至今书法在用笔以中锋为尚。

中锋运笔,由于起倒提按遣笔用锋之变易,所以,会出现形迹不同的点画、表现出刚柔曲直、纵横转运的意趣。若腕侧管,有碍中毫的重心,使之锋正。

古人论,腕竖则锋正,正则四面锋住,纵得出,收得紧,拓得开,按得下,提得起,笔势则有往来,笔锋则能自有回互。

所以很多今人认为之所以要进行用笔训练,其目的就是要练习调锋的技巧,做到中锋行笔,调锋的主要目的就是要达到中锋用笔。

当然也有前人不赞同笔笔中锋,唐虞世南云:“竖管直锋则乾枯而骨露”;南宋姜夔云:“晋人挑剔或带斜拂,或横引向外。至颜、柳始正锋为之,正锋则无飘逸之气。”这里的竖管直锋和正锋应该就是指中锋。

汉代的蔡邕《九势》,其云:“藏头,圆笔属纸。令笔心常在点画中行。”算是对中锋行笔最早的描述。

今人也没有完全要求笔笔中锋,更为推崇清代朱和羹《临池心解》所讲的:“正锋取劲,侧锋取妍,王羲之书《兰亭》取妍处时带侧锋。”要求中侧锋并用,主要运用中锋,侧锋辅助。

全用侧锋显得单薄浮滑,全用中锋则失灵气,书法贵在圆浑、厚重,但是也不能呆板、僵化,中侧锋并用才能够让书法更为丰富。

对于崔寒柏先生对于中锋用笔的观点,以及崔寒柏书法中对中锋的运用大家有什么看法欢迎在评论区讨论。

这字难看

老崔的话似乎有些道理,但他这笔字确实歪斜,可能就是凭这歪斜字儿才能当书法家斜会领导的,老曾老刘比他写的好,所以在斜会中比他官儿大。[得瑟]