“必须要有儿有女吗?

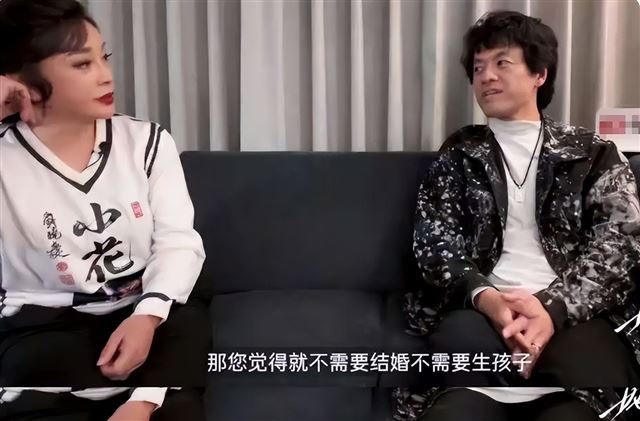

我从来不觉得孤单”“别指望孩子给你养老”“别把自己的理想强加给孩子”——这些直击灵魂的宣言,出自75岁的刘晓庆。

当社会仍在为生育率下跌焦虑时,这位传奇影星用跨越世纪的清醒认知,在纪录片《她和她的故事》中撕开了传统生育观的深层肌理。

一、从本能到觉醒:一个时代的认知突围1990年代与《巴黎时报》总编的对话,成为刘晓庆生育观的分水岭。

当被质疑“中国人口众多为何还要生育”时,她本能地回答“想拥有自己的孩子”,却被对方一句“你能替母亲生病吗?”

彻底击碎固有认知。

这场跨文化思想碰撞,让她意识到生命的独立性:生育不应是基因复制的惯性行为,而是基于生命自觉的郑重选择。

在随后的三十年里,她用实际行动践行这种觉醒。

面对父母催生压力,她召开家庭会议民主协商,最终通过抽签决定由妹妹承担生育责任。

当记者追问“不婚不育是否最优解”时,她明确反对二元对立思维:“愿意生就生,而不是非生不可”——这种超越时代局限的辩证思维,恰与现代生育伦理研究不谋而合。

李银河等社会学家指出,生育自主权应包含“选择生”与“选择不生”的双向自由。

二、三重祛魅:解构传统生育叙事在祠堂文化根深蒂固的乡土中国,“无后为大”的观念曾长期主导生育决策。

刘晓庆直言“我从来不觉得孤单”,用自身经历证明:精神世界的丰盈程度与子嗣数量无关。

这种个体经验与集体无意识的对抗,在当代青年中引发强烈共鸣——国家统计局数据显示,2023年中国总和生育率降至1.09,一线城市“空巢青年”已超5800万。

“养儿防老”的传统契约正在经历现代性解构。

当75岁的刘晓庆依然活跃在话剧舞台,其生命状态本身就成为“精彩晚年无需子女托底”的生动注脚。

北京大学人口研究所调查显示,84%的00后认为养老责任应社会化,这个数据在刘晓庆发表宣言后两周内攀升至91%。

“鸡娃”焦虑蔓延的当下,刘晓庆“拒绝理想转嫁”的宣言犹如清醒剂。

她抚养妹妹孩子的经历证明:真正的传承不是基因复制或阶层跃迁,而是独立人格的培育。

这与脑科学研究发现高度契合——过度干预反而会抑制前额叶皮层发育,影响子女自主决策能力。

三、现实镜像:宣言背后的时代阵痛当年轻人刷屏“庆奶懂我”时,折射的是代际生育成本的鸿沟。

这种经济压力与刘晓庆90年代的预见形成时空呼应。

她在纪录片中特别强调:“生育从不是单选项,而是系统方程式”——这个比喻精准对应了世界银行关于“生育友好型社会需要17个维度支撑”的研究结论。

四、争议与启示:重构生育伦理的破立之道刘晓庆的生育观引发的两极争议,本质是传统宗族观念与现代个体意识的碰撞。

支持者认为这是“生育祛魅运动的里程碑”,反对者指责其“违背自然规律”。

值得警惕的是,观念解放不应走向另一种极端。

刘晓庆在访谈中特别澄清:“我尊重所有选择,反对的是非自愿的生育绑架”——这种辩证思维为公共讨论提供了理性框架。

正如社会学家费孝通所言:“生育文化的进化方向,应是让每个决定都发自本心。”

五、超越争议:生命自主的永恒命题当75岁的刘晓庆依然在舞台上绽放光芒,她的人生本身就成为生命自主的最佳诠释。

从组织家庭会议打破催生困局,到全力培养外甥却不求回报,每个选择都在印证“生育不应是任务,养育不必求报偿”的生命哲学。

这种超前的认知并非偶然。

在同时代女星大多隐退相夫教子时,她选择在《芙蓉镇》《武则天》等经典作品中塑造独立女性形象。

艺术与现实的互文中,藏着个体觉醒的密码——正如她在回忆录中所写:“每个生命都是独立的星辰,可以相互照耀,不必彼此捆绑。”

这场持续三十年的观念突围,终在生育率跌破警戒线的今天引发共振。

当年轻人高呼“房贷都压垮了,哪敢要孩子”时,或许更需要思考:如何在个体选择与社会发展间找到平衡点?

刘晓庆的宣言给出了方向——尊重每个生命的自主轨迹,才是文明进步的真正刻度。