时代洪流中的艺术觉醒

1936年2月21日,山东烟台一个普通农舍里响起了婴儿的啼哭。

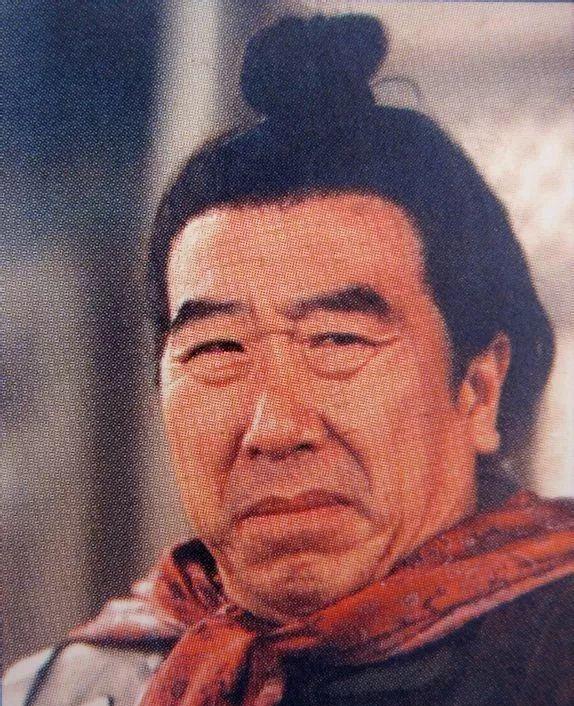

这个被命名为雷恪生的孩子不会想到,自己的人生轨迹将与中国当代戏剧发展史产生奇妙的交织。

当全家辗转天津最终定居北京时,少年雷恪生在胡同口的茶馆里第一次看到了京剧表演,那些油彩下生动的表情、行云流水的身段,在他心里种下了艺术的种子。

1956年考入中央戏剧学院表演系,对雷恪生而言不仅是命运的转折,更是一代人在特殊历史时期追求精神解放的缩影。

在物质匮乏的年代,他和同学们用煤油灯照明通宵排练,把食堂的菜票省下来买《演员的自我修养》。

双重困境中的生命韧性

1960年分配到中央实验话剧院时,雷恪生面对的是9平米的蜗居和每月36元的工资。

但真正考验他的,是特殊年代对知识分子的冲击。

妻子病逝后的单亲父亲生涯,展现了传统中国男性罕有的情感维度。

雷恪生既要应对儿子青春期的叛逆,又要维持剧院的工作,这种双重压力下展现的韧性,与当代单亲家庭面临的困境形成跨越时空的呼应。

艺术重生与情感重构

1983年《狂人日记》中的阿Q形象,不仅是雷恪生艺术生涯的转折点,更标志着中国实验话剧的复苏。

这个时期的创作呈现出明显的存在主义特征,人物在荒诞处境中寻找自我救赎,与同时期法国荒诞派戏剧形成东方回响。

值得关注的是,雷恪生在塑造这类角色时,创造性地融入了京剧丑角的表演程式,这种传统与现代的碰撞,为后来的戏剧改革提供了宝贵经验。

与吴艳霞的黄昏恋,折射出改革开放初期知识分子的情感解放。

当时社会调查显示,50岁以上再婚率从1980年的0.3%上升到1990年的2.1%,雷恪生的婚姻选择正是这个社会变革的缩影。

代际差异中的文化传承

晚年的丁克烦恼,揭示了传统家庭观念与现代价值观的激烈碰撞。

在养生方式的选择上,雷恪生夫妇的智慧值得当代人深思。

这种民间智慧与科学验证的契合,展现了传统文化在当代的生命力。

结语

站在88岁的人生坐标回望,雷恪生的故事早已超越个人传记的范畴。

从特殊年代的坚守到改革开放后的绽放,从传统家庭的破碎到现代婚姻的重构,他的生命轨迹恰似一面多棱镜,折射出中国社会半个多世纪的沧桑巨变。

那些舞台上的悲欢离合,生活中的酸甜苦辣,共同谱写成一部充满张力的时代交响曲。

当我们在短视频平台刷到老艺术家的近况时,或许应该思考:在这个信息爆炸的时代,如何守护那些历经岁月淬炼的精神遗产?

这不仅是关于雷恪生的问题,更是关乎每个当代人的文化命题。