惊!一代才子竟绝情出家,背后隐情几何?”

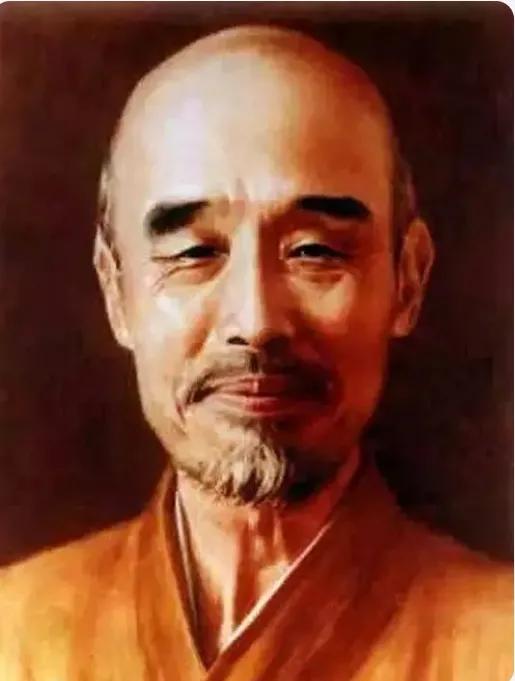

在历史的长河中,总有一些人的故事如璀璨星辰般闪耀,却又充满了令人费解的谜团。李叔同,这位大名鼎鼎的人物,他的一生便是如此。他曾在尘世中尽情绽放才华,却又在声名鼎盛之际毅然决然地斩断尘缘,出家为僧。而这一切,都与一位日本女子——诚子,有着千丝万缕的联系。他们之间究竟发生了什么?李叔同为何会做出这样令人震惊的选择?让我们一同走进这段传奇的人生故事,探寻其中的奥秘。

“情起日本:李叔同与诚子的浪漫邂逅”

时间回到李叔同留学日本的那段岁月。那时候的他,年轻气盛,满怀着对艺术的追求与憧憬。在异国他乡,他邂逅了诚子。诚子,这个神秘的女子,关于她的身份有着诸多说法,但我们确切知道的是,她走进了李叔同的生活,并成为了他的模特。李叔同以她为原型,创作了大量的裸体画,这些画作仿佛是他们爱情的见证。在日本的六年时光里,诚子一直陪伴在李叔同的身边,他们一同度过了许多难忘的日子。那时候的李叔同,或许沉浸在爱情与艺术交织的美好世界里,尽情地挥洒着自己的才情。

“归国之路:爱与事业的艰难抉择”

1910 年,李叔同决定回国。而诚子,这位深情的女子,义无反顾地选择了追随他。回到国内后,李叔同将诚子安顿在了上海,自己则投身于教育等领域。他在教育上可谓是硕果累累,培养出了一大批优秀的学生,像漫画家丰子恺、国画大师潘天寿等等,这些名字在后来的艺术史上都熠熠生辉。在音律方面,他更是开创了多个“第一”,成为了中国音乐发展史上的重要人物。绘画、篆刻、话剧等领域,他也都留下了浓墨重彩的一笔。然而,就在他的事业如日中天的时候,他内心的某种渴望却在悄然生长,这种渴望将逐渐改变他的人生轨迹。

“出家风云:虎跑寺的决绝转身”

1918 年的春天,杭州虎跑寺发生了一幕令人心碎的场景。诚子四处寻找,终于在这里找到了已经剃度出家的李叔同。此时的李叔同,身着灰褐色的僧袍,神色平静而淡漠,与往昔那个充满才情与活力的他判若两人。诚子泪如雨下,她不明白,曾经相爱的丈夫为何会如此决绝地选择出家。而李叔同面对她的责问,只是默默转身,乘船离去。在出家之前,李叔同其实已经为诚子做了很多安排。他把佩戴多年的手表交给诚子,还预留了三个月的薪水,分成三份,其中一份连同自己剪下的胡须一起托人交给诚子,并嘱托朋友送她回日本。他还写了一封信,向诚子解释自己的决定,他说自己是为了追求那更永远、更艰难的佛道历程,不得不放下一切,包括诚子以及世间的声名与财富。

“早年波折:从天津富家子到上海求学人”

李叔同 1880 年出生在天津的一个富商家庭。他的出生就伴随着一个特别的传说,据说有一只喜鹊衔来松枝,后来这松枝一直伴随着他。他自幼天资聪颖,很小的时候就开始启蒙读书,跟着兄长学习礼仪等知识。兄长的严格要求让他养成了沉默寡言的性格。8 岁正式拜师入学堂,学习四书五经和金石书法,13 岁书法就有了一定的成就,15 岁更是写出了令人赞叹的诗句,在家乡小有名气。可是后来,他对经国济世的学问渐渐失去了兴趣,转而迷上了诗画戏曲,经常往戏园子跑。在戊戌变法的时候,他还因为支持变法刻了一方私印,结果变法失败后被通缉,只能带着母亲逃到上海。在上海,他加入了“城南文社”,结识了许幻园等一群志同道合的朋友,还因为文章出色被邀请到许家居住,他们几个人被称为“天涯五友”。18 岁的时候,他奉母命娶了俞氏,婚后生了两个儿子。

“艺术辉煌:多领域的开创性成就”

李叔同在艺术上的成就简直让人惊叹。在音律方面,他是第一个用五线谱作曲的中国人,还第一个在国内推广钢琴,引进西方乐理,并且主编了中国第一本音乐期刊音乐小杂志。他创作的歌曲送别,那简单而又深情的歌词,“长亭外,古道边,芳草碧连天”,几乎人人都会哼唱几句,传唱度极高。在绘画领域,他堪称中国现代美术的先驱,是油画的鼻祖,素描和水粉画也画得相当出色。他的话剧才华同样出众,留学日本时组织了“春柳社”,回国后登台表演话剧茶花女,那男扮女装的表演惊艳了众人,舞台上的布景、化妆、服装和道具都开创了先河,引发了万人空巷的观看热潮。他在篆刻方面也是高手,是西泠印社的早期成员,引领了当时的篆刻潮流。

“佛门苦修:从繁华到清苦的坚守”

李叔同出家后,法名演音,号弘一。他的出家引起了轩然大波,很多人都不理解,这么一位在艺术领域有着崇高地位的人,怎么就突然出家了呢?他的学生丰子恺说,李叔同是已经不满足于艺术和知识带来的精神生活,他开始追求灵魂生活的皈依,而宗教成为了他的选择。出家后的弘一法师,彻底告别了过去的奢侈繁华。他每天只吃一餐,生活极其朴素简单,身边除了少量的衣被、雨伞和那支一直带着的松枝,几乎没有别的东西。他发愿弘扬律学,律宗是佛教中最重修持、最严苛的宗派,他身体力行,严格持戒自律。在宁波的时候,他在夏丏尊家里住,吃饭非常简单,一碗米饭、一盘咸菜和一杯白开水,面对夏丏尊的关心询问,他却说咸有咸的滋味,淡有淡的滋味。夏丏尊送给他的白金水晶眼镜,他也转送给了泉州开元寺去换斋粮。他在丰子恺家坐木藤椅前都要先摇晃,生怕伤害到可能存在的小虫。

“爱国情怀:乱世中的佛门赤子心”

在抗战期间,李叔同虽然身处佛门,但依然心系国家。他对日军侵华感到无比愤慨,说自己吃着中国的粮食,喝着中国的水,作为佛子,在这个时候不能为国家分忧,觉得自己连一只狗子都不如。他写下了“念佛不忘救国,救国不忘念佛”的字幅,还加上跋语,表达了自己对国家的深切情感和对佛教救国的理解。他用自己的方式,在那个动荡的年代,展现了一个佛门弟子的爱国情怀。

“传奇落幕:圆寂前的从容与智慧”

1942 年中秋过后,弘一法师感觉到自己的病势越来越重,他手书偈子与朋友们告别。那偈子中的“君子之交,其淡如水。执象而求,咫尺千里。问余何适,廓尔亡言。花枝春满,天心月圆”,充满了禅意和对人生的深刻感悟。他已经清楚地知道自己即将去往何处,那个充满生机与圆满的地方,就是他的归宿。在圆寂前,他还不忘交代弟子,在装龛时要在龛的四个脚下各垫上一个碗,碗中装水,以防蚂蚁虫子爬上遗体后在火化时被无辜烧死。他的一生,就这样在从容与智慧中画上了句号,留下了无数令人敬仰和思考的故事。

情与悟的人生启示

李叔同的一生,真的就像是一部波澜壮阔的传奇大戏。他和诚子的爱情故事,有甜蜜也有悲伤,让人看到了爱情在现实和理想面前的无奈。而他从一个才华横溢的艺术家转变为一位佛门高僧,更是让人深思。他的选择或许我们不能完全理解,但我们能感受到他对人生追求的执着。他在艺术上的辉煌成就告诉我们,要有追求梦想的勇气和才华;而他出家后的修行生活,又让我们明白,人生有时候需要放下一些东西,去寻找内心真正的宁静。他在抗战期间的爱国举动,也让我们看到了一个有良知的人的担当。我们也许不会像他一样经历如此跌宕起伏的人生,但我们可以从他的故事中汲取力量,在追求物质和精神生活的同时,也不忘关注自己的内心世界,做一个有情怀、有担当、有追求的人。李叔同的人生,就像一颗璀璨的星星,虽然已经划过历史的天空,但他留下的光芒,将永远照亮我们前行的道路。