节日器物保障着节日仪式的规范性。在岁时节日系统中,节日习俗与节日器物都保存着节日的相关信息。节日习俗大多表现为行为、活动、仪式等非物态的形式,这在传播的过程中极易出现非主观性的简化、变化、甚至误读。节日器物以物态的形式承载着节日信息,直观且不会轻易发生变化。以迎春仪式为例。

《土牛经》的颁布为宋代各地的迎春提供了仪式流程与样式规范。其中,涉及到的节日器物就是大春牛。《土牛经》对大春牛的造型、颜色都进行了明确的规定,各地政府可以根据这种标准性文件制作统一、规范的大春牛,便于迎春仪式的推广。

从节日器物产生的实际效果上来看,严格按照规定制作的大春牛以自己标准的形象对外展示,将文字版的《土牛经》以物态的形式进行传播。即使没有读过《土牛经》的地区,也可以通过具象的大春牛进行解读;人们更可以通过复制符合标准的大春牛的方法,来制作本地的春牛,进一步保障着节日仪式在广大地域范围内的规范与统一。

一、迎春仪式与春牛制作1.“出土牛”到“鞭春牛”

立春是二十四节气之首,也是一年农业活动的开始。对于农业社会来说,耕种生产是至关重要的,因此立春当天会举行一系列庆祝仪式和民俗活动,以示丰兆。政府也十分重视立春活动,经常组织、策划庆祝活动,策励农耕。立春时节最重要的一项民俗活动就是“鞭春”,也称为“鞭春牛”“打春”“打春牛”。

“鞭春”活动源自上古的“出土牛”等仪式。“春牛”也称为“土牛”,因春牛早期由泥土制作而名。此习俗产生于西周时期,有“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕之早晚”,“出土牛以送寒气”之说。《后汉书·礼仪志》记载了汉代季冬之月的土牛礼仪:“是月也,立土牛六头于国都郡县城外丑地,以送大寒。”

人们通过这种形式,驱赶送走冬季的严寒,表达迎接春天的美好寓意。之后,出土牛与鞭打春牛的形式进行了结合,人们装扮成主管草木生长的“句芒神”,鞭打春牛。“鞭春”习俗盛于唐、宋时期,唐代诗人元稹《生春》诗云:“鞭牛喧门外,争土盖春蚕。”其中,先“鞭”而后“争”,包含了“鞭春”习俗的两个环节,一是鞭春牛,二是争“土”。

2.渐趋完备的迎春仪式

宋代时的“鞭春”习俗更加普遍,迎春的礼仪活动更加完备。《南渡录》《东京梦华录》《梦粱录》《武林旧事》《西湖游览志余》等都对立春有着详细的记录。从中,我们可以得出关于宋代迎春习俗的几点信息。

首先,关于迎春的时间,基本上至少提前一天就已经开始准备工作,部分地方则开始更早,或早五日、十日之多。如,宋代陈元靓《岁时广记》引《国朝会要》记载:“令立春前五日,都邑并造土牛耕夫犁具于大门外之东。”

第二,各地府衙负责鞭春活动。北宋的开封府、祥符府和南宋的临安府分别组织迎春仪式的相关事宜,政府官员也承担起鞭打春牛的任务;宫中的迎春仪式由皇帝主礼,逐渐成为制度化的官方活动。在官府迎春牛、鞭春牛的时候,男女老少都会前来围观,并且以麻、麦、米、豆抛打春牛。宫中除了鞭打春牛之外,还会置办春盘,举行春宴。

第三,鞭春牛结束后,接下来的活动内容就是争夺春牛。春牛经过鞭打后被击碎,春牛的散土成为民众争相抢夺的吉利之物。人们认为“得牛肉者,其家宜蚕,亦治病,本草云:春牛角上土,置户上,令人宜田”。“牛肉”即春牛土,经过鞭春仪式的春牛土具有祝祷的作用。

人们相信把春牛土撒到桑树周围,桑叶生长茂盛,适宜养蚕缫丝;将春牛土播撒在农田里,可以使耕田肥沃,适宜耕种。此外,春牛土还有祛除病痛灾疫的作用,饮用此土调制的水,可消退疾病保平安。因此,经常会有民众为了争抢春牛土而大打出手的情况发生。也从侧面反映出春牛土深受民众喜爱。

3.迎春仪式中的节日器物

迎春习俗中人们使用的几项特殊的节日器物,包括大春牛、小春牛、春幡、春胜等。其中,春牛成为迎春仪式中的主角。一般来说,大春牛由官府制造,比如如北宋的开封府、南宋的临安府。起初春牛不施色,北宋开始,春牛开始进行多色彩绘,或赤或青,或黄或黑。

春牛的颜色并不是任意选择的,而是顺应天干地支、阴阳五行,以求平安吉祥、农业丰收。《土牛经》详述了春牛颜色选择的依据和方法。一般情况下,一个地区迎春仪式中使用一只大春牛,因此春牛土的数量有限,即使通过争抢也没有办法让绝大多数人都可以拿到。相较而言,小春牛的数量就比较多了,生产也相对自由。

小春牛形制不大,“大者如猫须,漆涂板而牛立其上”,下面还有一个漆做的底座。小春牛装饰精美,并用花朵装栏,上列百戏人物,插上春幡雪柳。南宋宫廷内也会制作数十头造型精致的小春牛,分赠皇宫诸人。

春幡、春胜也是立春时节重要的文化符号。立春日,宰执亲王百官都会被赐金银幡胜以贺节。春幡为彩色长条状,制作材料多样,在汉代的时候已经采用金银或者缯绢等丝织品制作幡胜,并为宋代所沿用,也增加了纸张等其他材质。春幡的应用场合十分广泛,戴于头上做装饰,也可挂在树枝上做祈福之用。

胜是一种首饰形制,如三个菱形纵向相交。立春时节,女子用彩纸、金银或布帛制作胜,因为颜色瑰丽多样,称为彩胜;因在立春时使用,也称为春胜。除了春胜外,还有很多其他形制的饰品。比如“春燕”,也叫“彩花”“钗头燕”“缕燕”,是一种燕子形状的饰品。

鞭春牛习俗中,还有一项必不可少的节日器物,那就是彩杖,用来鞭打春牛。南宋时,人们会把各种彩色的丝织品缠绕在木棍上,做成“五色丝彩杖”,也称彩杖。使用过程中,彩杖飞鞭度春牛,与彩色幡胜相呼应,增加了立春时的节日气氛。

二、元宵闹夜与灯品饰物1.元宵节的娱乐活动

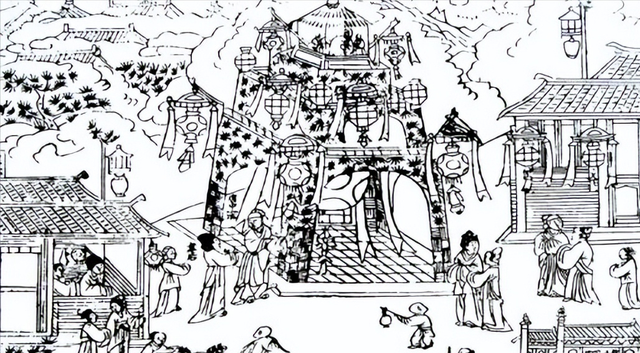

每至元宵,北宋汴京大内正门结彩为山楼影灯,四夷蕃客各依本国歌舞列于楼下。城门、角楼、宫观、寺院“悉起山棚,张乐陈灯”。汴京选在正对宣德楼前的御街上“绞缚山棚”,搭建鳌山。南宋也继承了官方组织搭建鳌山的习俗,以“数千百种,极其新巧”的各色花灯作为基本材料,在“宣德门、梅堂、三间台等处临时取旨,起立鳌山。”

鳌山的制作与点燃,引发了城市里市井巷道里的张灯热潮。豪门贵邸、寺院、酒库、牢狱等处皆有张灯供游人观赏,整个城市灯火通明。猜灯谜是元宵节最受欢迎的节日习俗之一。南宋统治者注重教育,宋词更加繁荣,也为灯谜活动的盛行提供了良好的思想文化基础。市场上也有字谜灯以供节需,其中有画有谜,效果更佳。

元宵节作为一项综合性节日,除了张灯外,汇集了各种娱乐表演活动。节目设计精巧,经常更新。街市上多支歌舞队同台竞技,表演“傀儡、杵歌、竹马之类”等节目。贵邸豪家也经常邀请这些歌舞队至家表演。元宵节逐渐成为全民参与的大规模活动。

2.元宵灯会中的节日器物

元宵节里重要的节日器物首推各种灯品,根据灯品的组合方式和用途不同,可以分类为复合型的鳌山和独立型的灯彩。鳌山作为宋代官方搭建的节日器物,以其工艺复杂、制作精美著称。鳌山由很多灯品组成,造型巨大,有的“高十六丈,阔三百六十五步,中间有两条鳌柱,长二十四丈”。

南宋鳌山的造型结构与北宋大致相同,在装饰题材上更加注重推陈出新。为了实现鳌山多重意境的营造,南宋艺人巧妙地运用机械装置搭建结构机关,使得鳌山更加灵动、活跃。相对于鳌山这种组合型的灯彩,单体的灯品使用更加灵活,可以挂在天街市肆,也可挂在官宦、市井之家,遍布整个临安城。

南宋元宵节里的灯彩“品目岁殊,难以枚举”。根据《武林旧事》的记载,南宋元宵灯品有:无骨灯、珠子灯、羊皮灯、罗帛灯、沙戏影灯、诗牌绢灯等。《梦粱录》补充有月色大泡灯、玉栅小球灯。灯品上的装饰纹样丰富。

元宵节日气氛的营造除了来源于名目繁多、遍布全城的灯彩,人们头上佩戴的饰品也是烘托节日气氛的重要器物。元宵节人们佩戴的饰品种类多样,除了常规性的珠翠外,时人在元宵节经常佩戴的节日饰品还有闹蛾、玉梅、雪柳、灯球等,具有显著的节日符号意义。

闹蛾,是一种仿生形的饰品,类似蝴蝶,呈双翅平展状。是用绫绮等织物剪成基本样子,再用色彩画上须子、翅纹等装饰。除了绫绮外,还可以使用硬纸、铜片等材料,用胶水将其粘在铜丝、竹篾上,并附缀在绫绢制成的花朵周围。佩戴时借用簪钗固定于发髻,行走时铜丝晃动,十分动感。

玉梅是仿制梅花造型饰品。《新编醉翁谈录》卷三《京城风俗记》曾记“凡雪梅皆缯楮”,由此可知南宋的玉梅是用白色丝织物或白纸制作而成。元宵节所插的雪柳也应当是仿制真实雪柳而制作的假花。这些节日饰品并非妇女专属,男人也可以佩戴。南宋时佩戴这类节日饰品的人数众多,也在一定程度上提升了全民的节日参与感。

三、总结

三、总结不同主题的节日催生了与之相应的节日器物。岁时节日的起源和内涵各有不同,因此每个节日所使用的节日器物也不尽相同。节日器物一方面表达了节日的主题内涵,另一方面也以器物的形式促使节日之间内涵的区分度逐渐明显

比如如元宵节,南宋时元宵张灯时间增加,全城燃灯成为节日之风尚,于是各式精美灯彩竞相在临安城出现。由于元宵节在一定意义上成为古代的“情人节”,很多女子会在这天精心打扮,佩戴精美饰品。因此,与节日相匹配的闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯球等饰品也应运而生。