文 | 沧海阅铭

编辑 | 沧海阅铭

“文内所有数据皆出自权威机构统计”

“预测由DeepSeek完成,排名不分先后”

前言

随着科技的不断进步,太空探索和卫星技术,已成为国家安全与战略布局的重要组成部分。

那么,中国在未来构建完善的太空侦察体系中,需要多少颗卫星才能实现全面监控和数据采集,才能确保在太空侦察领域占据领先优势?

这个问题不仅关乎国家安全,也可能影响全球科技竞争的格局。

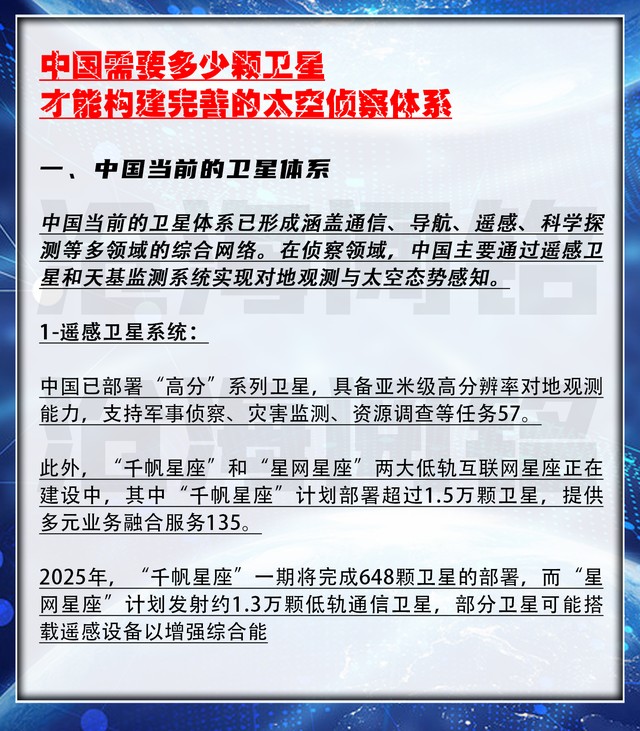

一、中国当前的卫星体系

卫星在军事侦察、灾难监测、资源调查等方面的应用无处不在。那么,中国到底有多少颗卫星,才能支撑这一庞大的太空网络呢?

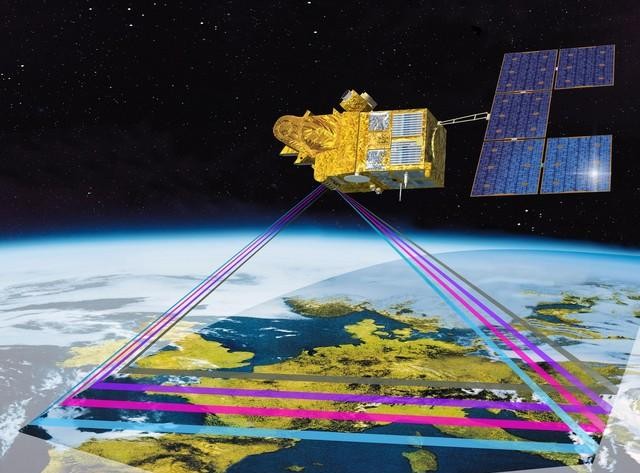

先看最常见的遥感卫星,它们就像是太空中的“眼睛”,负责观察地球上的一切变化。

中国的“高分”系列遥感卫星,可以做到亚米级的分辨率,这意味着你在地面上的每个细节,卫星都能清晰地捕捉到。

而“千帆星座”和“星网星座”,则是中国在低轨卫星互联网和遥感技术方面的一步大棋。

这些星座总计划发射上万颗卫星,为全球提供通信、遥感、甚至是实时数据分析,2025年,我们就能看到这项庞大计划的部分成果。

再看导航和通信卫星,咱们的北斗系统不仅为全球提供精准的定位和授时服务,更是中国在卫星导航领域的标志性突破。

现在,北斗三号已经全面投入使用,但中国并没有停下脚步,下一代北斗系统正在规划当中,预计会带来更高精度和更强的智能化技术。

“太空态势感知”方面中国也有大动作,像是“二进制鲸鱼优化算法”,这种新型算法让我们能够用少量的感知卫星就追踪到成千上万颗卫星。

未来,中国计划发射300颗超低轨卫星,进一步提升太空监控能力。

都说知己知彼,百战不殆,那么相比于中国现在的卫星系统,国际上的卫星又是个什么情况呢?

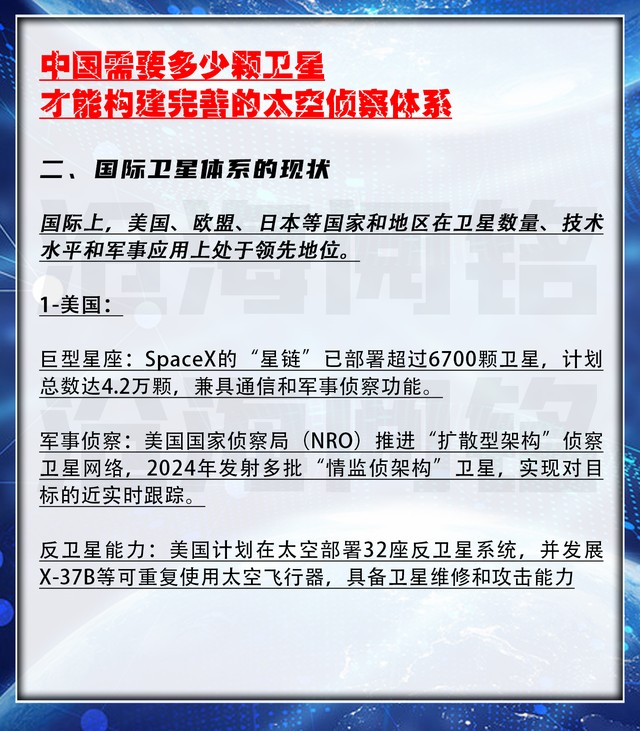

二、国际卫星体系的现状

美国的“星链”计划,由SpaceX主导,目标是要把4.2万颗低轨卫星送上天,目前已经部署了超过7000颗。

这些卫星除了为全球提供高速互联网,它们还肩负着军事侦察的重任。未来,这些卫星不仅能支持战场上的数据传输,还能进行实时侦察,简直就是军事行动的“眼睛”和“耳朵”。

美国的军事侦察能力,也就是靠这些卫星网络,能精确到敌人每一丝动向,实时跟踪目标,监视能力几乎无死角。

除了侦察,美国的反卫星技术也不容小觑。他们计划在太空中部署32个反卫星系统,用来“打击”敌方卫星。

这不光是保护自家的卫星免受攻击,更是为了确保他们在太空中的主导地位。

像X-37B这种可重复使用的太空飞行器,未来能在太空中执行维修、摧毁敌方卫星等任务,简直是太空里的“打手”。

再看欧盟和日本,虽然他们在卫星数量上没有美国那么夸张,但他们在“自主性”和技术突破上却有自己的特色。

欧盟正在推动一项大规模投资计划,要发射290颗卫星来建设独立的天基通信和侦察系统。这意味着,欧盟将大大减少对美国卫星的依赖,增强自己的空间安全。

相比之下,日本在卫星侦察技术上也有了不小的突破。

比如,他们计划发射的光学侦察卫星,分辨率超过1米,这意味着它们能看到地面上极为细致的细节,军事侦察和灾难应对都能依赖这类卫星提供的精准数据。

而俄罗斯和印度,虽在卫星的数量上没有那么多亮点,但他们在火箭技术上可是有一手。

俄罗斯的“安加拉”-A5重型火箭,能发射更重的卫星,增强了他们在太空的发射能力,印度则在研发核动力火箭,预计未来能大幅降低太空发射的成本,并提升深空探测能力。

所以,现在中外之间有什么差距呢?

三、中国与外国的主要差距

除去卫星数量方面,中国大幅落后于美国之外,技术成熟度方面也确实还有提升空间。

美国的SpaceX靠“猎鹰9”火箭,实现了卫星发射的高频率和低成本,大幅提升了卫星发射的效率和灵活性。

而中国可回收火箭技术虽在不断进步,但目前还停留在试验阶段,离商用还有一段距离。

这直接影响到中国卫星的发射频次和成本,也就是短期内我们在太空的“打入速度”还比不上美国。

相比传统的电磁波通信,激光通信速度更快,延迟更低,能处理更多的数据。美国的“星链”早就实现了这一技术,而中国虽然在研发中,但目前还停留在验证阶段。

还有就是军事化应用方面,美国的“星链”不仅为全球提供互联网,还在俄乌冲突中发挥了至关重要的作用,提供了实时的侦察和通信支持。

相比之下,中国在卫星的军事应用上,虽然也有一定进展,但离美国的实战经验和灵活应用,还有一些差距。

尤其在太空作战和反卫星方面,美国已经有了相对成熟的部署,而中国还处于研发阶段。

但我觉得这一点情有可原,因为中国是一个爱好和平的国家,不管是科技还是武器,研发的初衷都不是为了发战争财,就包括建立太空侦察体系,目的也是为了保障自身安全。

太空侦察体系的战略意义

一个完善的太空侦察系统,最基本的功能就是帮国家盯紧各种潜在威胁。比如,敌方的导弹发射、舰艇调动,甚至高超音速武器的轨迹都能实时监测到。

尤其是高超音速武器,这种东西速度快、机动性强,传统雷达很难追踪到。

可如果你有足够敏感的超低轨卫星,就能抓住它的一举一动,当敌方的每一次军事行动都暴露在眼皮底下,国家的安全反应速度就能快到“预判敌人下一步动向”。

到了今天,太空已经具有战场属性了,他们不仅仅是能传递信号,真正厉害的卫星,可以参与太空作战,具有军事潜力。

经济方面,太空侦察体系还是一个“技术孵化器”,为了让卫星更高效工作,背后需要大量的科技创新,比如更轻更强的材料、更快的数据处理速度、更精准的通信技术。

这些技术一旦突破,就会反哺到日常生活中。比如卫星互联网,它不仅能让偏远地区享受和城市一样快的网络,还能推动无人驾驶、智慧城市这些新兴领域的发展。

那么,这套系统是不是只能服务国内呢?

当然不是。一个拥有独立太空侦察能力的国家,在国际上有话语权。你看,现在全球很多国家还在依赖美国的GPS系统,一旦哪天美国决定关闭或者限制信号,那影响可就大了。

可如果有自己的卫星导航系统,比如中国的北斗系统,不仅能做到不受制于人,还能在国际上为更多合作项目提供保障。

这种自主能力意味着你在国际规则的制定中能有更多发言权,甚至可能主导某些全球标准。

说了这么多,回到最开始的问题,中国到底需要多少颗卫星,才能构建起完善的太空侦察体系?

中国需要多少颗卫星

先从低轨卫星群说起,这基本是构建侦察体系的“地基”。中国推出了“千帆星座”和“星网星座”计划,计划总共部署2.8万颗卫星。

这不是简单的数量堆积,而是为了让信息传递更高效,哪怕在极端天气、战场或深海区域,也能做到数据不断、信号不中断。

再来看专用侦察卫星,这类卫星主要用来监控全球重点区域,比如敌方军事设施、导弹基地、战略航线等。

美国早就部署了数百颗高分辨率遥感卫星,能够做到对目标区域的高频次重访。中国要想在这一领域与美国匹敌,至少需要500到800颗具备亚米级甚至更高分辨率的侦察卫星。

光有侦察还不够,太空态势感知和反制卫星是必不可少的“杀手锏”。如今太空已成军事博弈的前线,谁家卫星多、网络密,谁就可能占据优势。

为了监测美国“星链”这样的巨型星座,300颗超低轨的感知卫星是最低要求。这些卫星会结合先进的算法,高效追踪目标卫星的位置和动向,一旦发现威胁,能迅速采取措施,干扰或反制。

当然,战争风险下任何系统都不能只靠主力,冗余和备份至关重要。卫星系统一旦遭到攻击或部分损坏,冗余卫星就可以顶上,确保任务不中断。

为了稳妥,中国需要额外增加20%到30%的备用卫星,算下来,整体部署规模至少需要1.5万到2万颗。这不仅是为战备考虑,也是为了在复杂环境中让系统保持稳定运行。

这些卫星不仅是国防利器,也能为科技、经济提供源源不断的动力。

通过卫星互联网,中国可以打破地域限制,为偏远地区提供可靠的通信服务;通过遥感卫星,可以精确监测自然资源、环境变化,甚至进行灾害预警。

这些技术的进步最终会渗透到日常生活中,改善交通、农业、能源等各个领域。